还有一种稍贴切的译法:

extensive margin 可译为“广度边际 ”。

intensive margin 可译为“强度边际”。

可以这么理解: 前者指提供服务种类的范围广度,后者指各项服务所带来的价值。

其实此处直译而来的‘边际’也有待商榷,实质上 margin 是指留给己方的余地/空余,具体到公司运营可理解为‘利润’。不过在此处高度概括的语境下,可能也只能抽象地译为‘边际’了。

这个翻译挺好的啊。广延边际是讲在某一价格下,消费者购买或是不购买,体现了ex-;集约边际是讲,在一组价格下,购买多少的问题,体现了in-。

比如,毒品的市场需求就是一个广延边际的问题(某一价格下吸不吸的选择);而对于吸毒者来讲,他的毒品需求却不是吸不吸的问题,因为它已经上瘾了,没的选择,只是根据价格的变化吸多少的问题,所以是一个集约边际的问题!

在国际贸易里,externsive margin强调的是出口产品种类增加对出口贸易的影响;而internsive则强调现有出口产品的出口额对出口贸易的影响。

初步说的话,以一个诗词作者的眼光:诗词当以形写神。初形巧以动人,方动人以传神。故非驭物不能移情,非移情不能品味,非品味不能会超然之旨。故曰,可移情之景方为意象,而不能移情者,不能构成意象。私以为例如电磁波这种词汇是纯粹理性的,与光不同,不被寄托情感。

更根本的应该说是,物理学的审美和古诗词的审美是不一样的。我觉得麦克斯韦方程组,或言之上帝之诗,被寄予了简洁、普适、对称的希冀,才叫(理论)物理学美感,可以移学理人之心。物理语言决定了物理的诗篇,和被迫自封于古代意境传统的汉语言诗词是不同的。就好像一个穿着时装的女子站在唐朝的街道上,互相客串一定会尴尬。

最早,Maxwell在A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field里面用20个方程描述20个电磁场未知量,但我们感兴趣的未知量并没有这么多,所以数学家赫维赛德和吉布斯重新表述了这个方程,积分形式:

积分形式虽然便于理解其中的物理意义,但不适合进行符号推导,而且积分号不方便体现出四种场本身的数学结构。另外,它不够简洁,所以如下的微分形式更加常见:

然后由于洛伦兹协变性,也为了体现这种四维协变性,并且四种场实在是太繁了,所以用将它们统一为电磁场张量(通过唯一的量,即作用量而成为推论):

这个式子是分量表达,更数学的表述借助了霍奇对偶(为了变分运算):

公式写得更短,符号用得更高深,不是为了故弄玄虚,只不过是数学也是一种语言,物理学是使用这种语言的一门艺术,对简介的不断追求是为了体现研究对象的数学结构(对于电磁场是 对称性)。物理学的美和古典诗词的美早就分道扬镳了。

前段时间霍金老爷子去世,正好写了几首,不知道符合不符合题主的意思。

晚一天寫給霍金老爺子

悟道初遺凡體輕,重歸宇宙作神行。時光逝者元非滅,星海終端亦有生。闔目應疑黑洞隱,托心永慕太陽明。形畸不是靈魂態,愧殺愚氓幾壯丁。

再感霍老爺子

結繩鑽木起洪荒,視此茫茫夜未央。一百億年波有信,兩千萬度日終涼。時空漲落誰初置,粒子糾纏能不忘。歸去星辰應叩問,悠悠天语恐難量。

涅槃應認作還家,星海恆河各起沙。絃上未知誰奏曲,空中此去或乘槎。支離其體元非病,嘆息吾生亦有涯。三十愧君無所立,只將奔走送年華。

億萬年來對杳冥,不應人類僅畸零。只疑夜幕茫茫外,亦數銀河點點星。傳語愁無蟲洞寄,迴音恐作鳥言聼。相逢须把重逢認,漲落之先本一形。

这是一个很有意思的话题,说实话,没有人知道这个名词是怎么来的,但我们可以条分缕析的说道说道。这就是既能表音、又能表意的汉字神奇之处。

沥

1.动词

液体一滴一滴地落下。

例:呕心沥血

2.名词

滤过的酒;渗出的液体。

例:余沥

青

1.形容词

形容颜色:蔚蓝或深蓝、绿、黑。

2.名词

青色的东西

沥青,从汉字解,显然是个词组,就是渗出的青色液体,是古人发现的天然沥青矿,这里的青色理解成黑色更合乎现代观感,或许还带点暗青绿色,但矿物沥青无史籍记载,更推理一步,也许就是某种植物渗出的黑色液体。南宋导江人黎靖德于咸淳六年编成的《朱子语类大全》,卷八十九·礼六,里面有一段扯到棺材怎么处理最好的话题,提到有沥青。

椁外四围上下,一切实以炭末,约厚七八寸许;既辟湿气,免水患,又截树根不入。树根遇炭,皆生转去,以此见炭灰之妙。盖炭是死物,无情,故树根不入也。抱朴子曰:‘炭入地,千年不变。’”问:“范家用黄泥拌石炭实椁外,如何?”曰:“不可。黄泥久之亦能引树根。”又问:“古人用沥青,恐地气蒸热,沥青溶化,棺有偏陷,却不便。”曰:“不曾亲见用沥青利害。但书传间多言用者,不知如何。”

南宋人都说是古人,显然沥青是更古之物。但中文有了沥青,希腊也冒出来个同音词汇,rhetine,松脂。大家知道,沥青还有个别名叫柏油,除了地质矿产外,植物也可生产沥青,就是柏油。后来这个rhetine传到拉丁语,变成了resina,后来进了英语,成了resin树脂。从词源上看,“沥青”和英语的树脂resin是有同一个词源的,因为沥青描述出了此物的特性,不像音译,词源应该起源于中国。南宋人所说的沥青,到底是植物沥青,还是矿物沥青,从希腊语词源来看,似乎是植物。

维基百科英语沥青Pitch词条里也括弧上了resin。

Pitch (resin) - Wikipedia

词条中的沥青漏斗是个非常有名的实验装置,证明室温下看似固体的沥青其实是一种高粘稠的液体,跟汉语中沥字的动词含义真是不谋而合,那就是“液体一滴一滴地落下”,每一滴要10年。

为了证明沥青不是固体,这项实验居然进行了90年! | 科学人 | 果壳 科技有意思

侦查工作在立案之前已经开始,到案件起诉判刑才算彻底结束。

公安机关在立案之前可以对案件进行初查,期间能采取的侦查措施很有限。

立案以后可以采取的侦查手段会多很多,而且可以对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

省力而已啦,哪有那么多乱七八糟的

英文还用了一大堆拉丁文的缩写和专有名词呢,对于非英语体系的国家和地方大部分都直接音译,人家压根就没care,能表达意思就行

就好比写字,日常书写用二简字或草书也没问题,快嘛

汉语在一些名词上因为翻译的问题比较繁琐,导致说起来费力写起来也费时间,直接用英文缩写就很方便了,这又不是在写论文你管那么多呢?

任何语言,都不可能一一对应。

在翻译和应用的过程中,任何概念在另一个语言里,都可能发生内涵和外延的范围变化。这是正常的。完全一一对应才是不正常的。

汉语的概念,译成其他语言也有相同的问题。比如《孙子兵法》的兵法,英语就是The Art of War。实际中文的“法”,有法则、规律的意思,看中文就会有此类联想,而看英文则不会。

归根结底,翻译只是起到了一个降低接触障碍,引君入门的作用。对于不研究的人来说,知道有这么个东西,就够了。他不知道的东西多了,就算有点理解不全,有啥了不起?对于专门研究这个学问的人来说,光看一下概念,永远也不够啊,当然要深入进行历史、文本、事件的研究,然后得出正确的认识。所以研究《孙子兵法》的外国人,哪怕纯纯使用外文文献,也会比不研究《孙子兵法》的普通中国人,认识更加深刻。

想多了,有些东西中文比英文区分的好(比如能量和活力以及精力,这三个概念英文里是一个词)。

虽然科幻和科奇在英文里很早之前就用两个词区分,但说实话老外在区分这俩玩意上面还不如天朝人明白,而且现在中文也有给这俩概念分别设置专有名词了。

别说动画有好多种英文翻译,人造人这个词也有N多种英文翻译(生化人电子人改造人。。。诸如此类你都对应不清楚是英文哪个词)。。。

这些东西都是约定俗成而且大家随意乱用的,根本别想指望有什么官方统一规范(这就像是修仙小说里的各种概念很难有一个统一规定,都是一个小说一个样)。。。

就算真的有什么权威出来设置一个统一规范也没多大意义,西方文学界早就给科幻和科奇区分开了但是没有几个人遵守规定(现在那些规定还经常被称为原教旨主义)。

毕竟写和看科幻科奇的作者和读者并不是什么学究,不可能各个都有专业文学分类那个素质和能力,大家都是按照自己的理解瞎用瞎写而已,而不是在做学问,所以从实用角度来说,非要搞成学术那么严谨,大部分作者读者就等于被踢出圈了。。。

而科幻科奇这种圈子不是靠专家教授支撑的,而是靠作者和读者支撑的,所以作者和读者能接受什么样那这个圈子就会什么样。

严谨区分在任何领域都一定是好的,毋庸置疑。但事在人为,重点不在于什么东西好,而在于人们想要怎样,人们想要的未必就是好的,但只有人们想要的才能实现。

在一切领域都是一样,主导力量想要什么那么这个领域就会是他们想要的那样,而圈子内的普罗大众只能顺从权贵的安排。。。。

科幻领域,资本力量需要压低制作成本和观众趣味水平,这样一来资本才能用最低成本满足绝大多数观众的低档需求,从而让利润最大化。因此按照科幻原教旨主义定义界定的那种科幻作品简直就是资本的毕生之敌,成本高而且容易吊高观众口味。。。。正因如此原教旨主义科幻受到来自全方面的打击简直就是不能更正常。。。

而评论家们则需要打压某些东西来给自己刷存在感优越感和权威性,他们当然不敢拿科幻这种拥有原教旨主义定义的东西开刀,因为评论家们自己水平都不够,很容易被原教旨主义科幻作品把他们的刀卷刃。。。所以历史上所有评论家都是拿软柿子科奇开刀的。。。

西方这种恶臭传统造就了西方人对科奇的歧视,以至于资本在宣传自己产品时都不敢说自己是科奇,而必须说自己是科幻,免得被评论家们集火。。。。我们天朝反而没有对科奇的歧视(因为我们起初根本不知道有科幻和科奇的区分,即便后来知道了,也没有歧视,因为大家早就接受科奇觉得它也很好了),这一点应该保持(因为有那么些科奇其实是比科幻还好的,尤其是在反思问题方面经常比科幻深刻,科幻虽然讲究科学,但是在反思科学问题时往往没有科奇那么放开手脚入木三分)。

而西方真正的科幻早已经渗透进入畅销文学领域,伪装成各种专业著作(其实都相当于是民科理论)卖书骗钱,反而不会参与搞文艺。。。这也是西方文艺领域的畸形变态体现(拿着不可当真的文艺作品当成真知识到处兜售)。。。

基于西方这些历史原因,它们不可避免地歧视科奇又混淆科奇与科幻,歧视科奇是评论家们刷经验的需要,而混淆科幻科奇又是资本保护自己的低成本科奇作品不被评论家集火的需要,于是评论家和资本联合起来忽悠受众,评论家遇到高水平的科奇就称之为科幻然后避免吐槽并表示赞赏,遇到资本保护的科奇(幌称科幻)就立刻保持缄默,而对于无名作者的科幻科奇作品一律称之为科奇并加以口诛笔伐。。。。这就是西方科幻奇幻界的丑态。

其实在奇幻领域也是如此,JK罗琳因为反对跨性别者进女厕就被广大哈利波特粉丝踢出了哈利波特圈子,可笑不?作者都被踢出圈了。。。

而哈利波特电影的某些演员因为拥护美式万种性别而被粉丝奉为圈子里的旗手,而且各种硬刚原作小说作者JK罗琳,很有红小兵小将的劲头。。。

这一系列的不可理喻的事情都表明了【事在人为】,在【事在人为】面前,什么道理都是无力的,什么正确错误都是相对的,宣传上的对错永远由掌握权力的人说了算。。。。

幸运的是,我天朝人们从一开始就没有西方那些坏习惯,我们从一开始就没有歧视过科奇,我们大部分人甚至喜欢科奇,至于大家是把科奇当成科幻还是什么别的东西那都无所谓,比起把这些东西分清楚,不对它们进行歧视比什么都重要。

当然,在不歧视任何文艺分类的前提下,如果能把它们区分清楚当然是最好的,这样一来可以让读者观众有更明确的判据去选择自己喜爱的东西,而不是需要受众亲自体验作品之后自己区分(浪费他们的时间和精力去开盲盒)。。。

但是就目前阶段来说,稳住我们对各种文艺都不歧视的习惯最重要,所以如果想要把各种概念分清这种事情可以考虑以后再做,反正不急于一时。

当然,不分清科幻与科奇,对于科幻作者是有毁灭性打击的,毕竟写科幻的成本远高于写科奇,而科幻作者可能因为自己的作品被混同于科奇而得不到应有的重视,以至于科幻作者放弃写科幻。。。。

但是,事实上就算我们严格区分了科幻与科奇,给科幻作者特殊的支持,科幻作者还是会放弃写科幻,这根本与是否分清科幻科奇没有关系。

决定科幻作者一定会放弃写科幻的原因就在于:

我们早已进入快餐文艺时代,大部分的读者没有时间精力去仔细品味合理性强还有一定科学性的科幻作品,奇幻文艺(包括子类 科奇文艺)更加适合这个时代的读者需求。

而既然作者必须靠读者需求去养活,那么显然纯科幻的衰亡是时代大势无法逆转。。。。

既然如此,非要把科幻科奇分个清楚,就没有太大意义了。

无论如何,我个人作为科幻作者早就已经坦然接受了科幻的衰亡,任何挣扎都是没有意义的,只会徒增痛苦。

至于其他领域概念互相混淆的问题,由于各个问题的实际情况不一样,自然会有不同的解决方案和发展趋势,最后也会有不同的结局,顺其自然吧(真出事了肯定会有人想办法修正的,不出事那就会继续将就着)。。。

这其实就是我们对西方发展历史的误解,我觉得根源在于刘慈欣等人的书受众很广,比如他在三体里提到的文明类型,说人类(西方)文明进步是缓步后突然加速的,然后我们的教科书也选择性忽略西方的时代,不将其对比中国的朝代更迭,所以我们就会潜意识觉得,西方就是从古希腊古罗马,到中世纪,然后突然就科技发达了

但其实西方哪怕是在中世纪,科技也是在缓慢发展的,自然哲学一直是神学里的分支,他们不对立,甚至我们现在的文献汇总工作放去古代就是教会做的,以我们化学学科来说,很多物质及现象都是14世纪就发现并且定性了(再早也没意义了),这类定性并不与古希腊哲学里的元素说对立,比如说盐、酸、碱,这些物质很早就被提出来了,分类依据就是根据吃起来的口感,酸甜苦辣咸,然后接下来他们发现,这些吃起来酸酸的物质似乎都能和金属产生作用,然后就觉得,口感一致的物质,他们肯定是有共性的,所以全部归类为酸,这么粗糙的分类现代人肯定一看都觉得有问题,毕竟口味这玩意没法定量,所以后面改为了试纸,比如能使石蕊试纸变蓝的是碱,这种办法到现在都在用。

到这步探索并没有结束,从化学角度来说,我们探讨的并不是为什么物质吃起来酸,而是这类吃起来酸的物质有什么共性,或者为什么能有这种共性,而我提到14世纪这个节点,就是因为这个节点后才出现了现代原子论的概念,才从实验层面证明了古希腊哲学观点(万物可分),有了这种观点,四元素之说就被打破了,大家都乐于发现新元素新物质(两个学科),这种热潮到现在都没停止,再加上物理学发展,这样化学界才有新的方法和理论去设计实验,比如李比希等搞有机的也对酸碱是什么作出定义,但其实都绕不开当时的物理学化学的理论基础,直到物理学突破到了微观世界,证实了电子存在,与氢离子的存在,才给了当时的化学家新的思路,那就是酸碱的区别可能和氢离子的电离有关,这个观点至今也就一百多年。

然后刚刚说了,哪怕在中世纪,科学也并没有和教会对立,甚至教会有促进作用,他们收藏了大量的笔记文献,而命名法也就和教会有关,教会追寻罗马制度,所以他们就用拉丁文作为官方文字,而其实他们也不太会讲拉丁文了,但这种习惯让他们和凡人作出区别,但也导致很多古老的学科,比如医学植物学化学等,在几百年前做研究时,借用教会文献的时候,只能遵循这一套拉丁文规则,而这些拉丁文又来自希腊哲学体系里的文字,而希腊的研究涉及的领域非常广,所以几乎所有学科源头都能扯上它,而命名时,就不再是创造新词,而是将古希腊研究的名字改一下沿用,表示我是在沿用,不是异端学派,这是中世纪的习惯,然后后面各学科有一定体量后,就基本由学科领头人确立了这一套体系(所以比较新的学科生物就压根不遵循这套潜规则),哪怕到今天也是。所以你会发现很多名词,它是带有漫长历史的

而我们翻译时,也是借用牛津词义,英文叫盐类化合物是盐,叫食盐是盐,那我们翻译肯定也会用盐,也幸亏这样做了

频谱仪原理

绝对幅度精度:以绝对单位(伏或功率)表示的幅度测量的不确定度。它包含相对不确定度(参见“相对幅度精度”)加上校准器不确定度。为了得到改进的精度,某些频谱分析仪的频率响应相对校准器、 峰峰值之间的中间点指定。

幅度和频率精度--频谱分析

ACPR:邻道功率比,测量有多少信号能量从一个通信信道扩散(或泄漏)到相邻信道。它对于数字通信元器件和系统是一个重要的度量,因为过多的信号能量泄漏将造成对相邻信道的干扰。有时也称它为 ACLR,即邻道泄漏比。

放大器测试确保对LTE 功率放大器进行快速、准确的ACPR 测量 - 应用指南

幅度精度:幅度测量的不确定度,可以用绝对幅度或相对幅度表示。

幅度参考信号:分析仪用来进行自身校准的具有精确频率和幅度的信号。

模拟显示:直接将模拟信号信息(来自包 络检波器)写入仪器显示屏的方法,通常由阴极射线管(CRT)实现。模拟显示器曾经是频谱分析仪的标准显示方式。不过,现代频谱分析仪已经不再使用这个方 法,取而代之的是数字显示器。

平均检波:对一定频率间隔内的功率进行 求和的检波方式,通常用于测量复杂的数 字调制信号以及其他具有类噪声特征的 信号。现代是德科技频谱分析仪一般提 供三种平均检波方式:功率(rms)平均, 测量一个信号收集单元内的真实平均功 率;电压平均,测量一个信号收集单元内 的平均电压值;对数功率(视频)平均, 测量一个信号收集单元内的信号包络的 对数值,以 dB 表示。

平均噪声电平:参见显示平均噪声电平。

如何使用本底噪声扩展技术降低有效的噪声电平

带宽选择性:分析仪分辨不等幅信号的能力。带宽选择性也称为波形因子,定义为给 定分辨率(中频)滤波器的 60 dB 带宽与 3 dB 带宽之比。某些分析仪使用 6 dB 带宽代 替 3 dB 带宽。无论哪种情况,带宽选择性 都表示滤波器边缘的陡峭程度。

隔直电容:一个阻止低频信号(包括直流) 对电路造成破坏的滤波器,隔直电容限制了 分析仪能够精确测量的最低频率。

CDMA:码分多址接入。它是一种数字通信方式,多路通信数据流正交编码,从而可以共用一个频率信道。

星座图:分析数字调制信号时的一种常用的显示方式,被检测到的符号点绘制在 IQ 坐 标图上。

通信里 星座图 到底是什么意思啊?

△ 游标:一种标记方式。先确定一个固定的 游标,再建立第二个游标,这个游标是可以 被放在显示迹线上任何位置的活动游标。 显示的读数表示固定游标与活动游标之间 的相对频率间隔和幅度差。

数字显示:通过数字化处理的迹线信息被 存入存储器中并显示在仪器屏幕上的一种 技术。被显示的迹线是一串点,它们展示一 条连续的迹线。不同型号仪器的默认显示 点数不同,而大多数现代频谱分析仪允许 用户通过控制显示点的数量来选择指定的 分辨率。显示屏以无闪烁速率被刷新(即 将数据重新写入存储器)。存储器中的数据 则以扫描速率被更新。几乎所有现代频谱分析仪都配有数字平板 LCD 显示器,优于 早期分析仪所使用的基于 CRT 的模拟显 示器。

显示检波器工作模式:信号信息在被显示之前进行的处理方式。参见正峰值模 式、负峰值模式、常规模式和采样模式。

数字中频:现代频谱分析仪所采用的一 种结构,信号从射频下变频至中频(IF)后 立即进行数字化,此后所有的信号处理都通过数字信号处理(DSP)技术完成。

数字中频概述 - 频谱分析

显示动态范围:在显示器上可以同时观 察到的较大信号和较小信号时的最大动 态范围。对于最大对数显示为 10 dB/格 的分析仪,实际动态范围(参见动态范 围)可能大于显示动态范围。

显示标度保真度:在频谱分析仪上进行 幅度相对差测量的不确定度。在采用模拟中频技术的分析仪中,对数或线性中频放大器不可能具有理想的对数或线性响应, 因此会产生不确定度。采用数字中频技术的现代分析仪极大改善了显示标度保真度。

显示范围:针对特定的显示模式和比例 系数已经校准了的显示范围。参见线性显示、对数显示和比例系数。

显示平均噪声电平:为了降低峰峰值噪声波动,将视频带宽设置到足够窄使显示的噪声看上去几乎是一条直线时,分析仪显示屏上看到的噪声电平。通常,将由分析仪内部产生的噪声作为灵敏度的度量,并且通常在最小分辨带宽和最小输入衰减 的条件下用单位 dBm 来表示。

漂移:由于本振频率随扫描电压的变化引起的显示器上信号位置的缓慢(相对于扫 描时间)变化。最初造成漂移的原因是频谱分析仪的温度稳定性和频率参考的老 化率。

动态范围:在频谱分析仪的输入端同时出 现的以给定精度加以测量的最大信号与最小信号之比,以 dB 表示。动态范围通常与失真或互调分量的测量有关。

动态范围-频谱分析基础

包络检波器:一种输出能够随着它的输入信号包络(但不是瞬时)变化的电路元件。在超外差式频谱分析仪中,包络检波器的输入来自最后中频,输出是视频信号。当将分析仪置于零扫宽时,包络检波器对输入信号进 行解调,在显示器上可以观察到调制信号随时间变化的情况。

误差矢量幅度(EVM):数字通信系统中对调制信号质量的一种度量。EVM 是在给定 时间点上被测信号与理想参考信号之间矢 量误差的幅度。

如何精确执行和优化误差矢量幅度(EVM) 测量?

外部混频器:一个通常是与波导输入端口相 连接的独立混频器,用于扩展那些使用外 部混频器的频谱分析仪的频率范围。分析 仪提供本振信号。如果需要,混频器还可以 将其产生的偏压混频分量反馈到分析仪的 中频输入端。

FFT(快速傅立叶变换):对时域信号进行 数学运算,从而产生构成信号的各个独立的 频谱分量。参见频谱。

快速扫描:一种针对扫频分析仪实施复值 分辨率带宽过滤的数字信号处理方法,可使 扫描速率高于传统的模拟或数字分辨率带 宽滤波器。

平坦度:参见频率响应。

频率精度:信号或频谱分量的频率不确定 度,以绝对值或相对某个信号或频谱分量 的相对值表示。绝对频率精度和相对频率 精度的指标是分别进行规定的。

频率范围:频谱分析仪可调谐的最低频 率到最高频率的范围。虽然通常认为最 高频率是由分析仪的同轴输入信号来决 定的,但许多微波分析仪的频率范围可 通过使用外部波导混频器来扩展。

频率范围扩展 - 频谱分析基本原理

频率分辨率:频谱分析仪辨别彼此接近 的频谱分量并将它们分别显示出来的能力。对于等幅信号,分辨率取决于分辨率 带宽;对于不等幅信号,分辨率则由分辨 率带宽和带宽选择性共同决定。

频率响应:一个信号的显示幅度随频率 变化的关系(平坦度)。通常用 ± dB 表 示两个极值之间的值。也可以相对于校准 器信号加以规定。

频率扫宽:显示器水平轴表示的频率范 围。通常,频率跨度由显示器整个屏幕所 对应的总频率跨度给出。一些早期的分析 仪会标出每格的频率跨度(扫描宽度)。

频率稳定度:一个包括本振短期和长期 不稳定性的通用词语。调谐本振的扫描 斜波还确定了信号将在显示器上出现的 位置。任何本振频率相对于扫描斜波的 长期变化(漂移)都将引起信号在显示器 上的水平位置的缓慢移动。短期本振不 稳定度在原本稳定的信号上可能表现为 随机调频或相位噪声。

全扫宽:对于大多数现代频谱分析仪,全 扫宽是指覆盖分析仪整个调谐范围的频 率跨度。这类分析仪包括单频段射频分析 仪和微波分析仪,例如利用固态开关在低 频段和预选频段之间切换的 ESA、PSA 和 X 系列。 注:在某些早期频谱分析仪中,全扫宽指 的是一个子频段。例如,利用机械开关在 低频段和预选频段之间切换的 Keysight 8566B 微波频谱分析仪,全扫宽既可指非 预选的低频段,也可指经预选的高频段。

增益压缩:当显示的信号幅度由于混频器 饱和,比正常电平低于规定的 dB 数时, 频谱分析仪混频器输入端的信号电平。 这个信号电平通常针对 1 dB 的压缩而规 定,且根据频谱分析仪型号的不同,一般 处于 +3 dBm 到 -10 dBm 之间。

GSM:全球移动通信系统,移动通信中广 泛应用的一个数字标准。它基于 TDMA 技 术,是一个多路不同的数据流在时间上交 叉,从而 可以共享同一 个 频率信道的 系统。

谐波失真:由于器件(例如混频器、放大 器)的非线性特性,信号通过它而被附加 上了多余频率分量。这些多余的分量与原 始信号谐波相关。

谐波混频:利用混频器产生的本振谐波将 频谱分析仪的调谐范围扩大到超过只用 本振基波所能达到的范围。

中频增益/中频衰减:可以调节信号在显示 器上的垂直位置而并不影响混频器的输入 信号电平。当它改变时,基准电平相应发生 变化。

中频馈通:中频上的输入信号通过了输入混 频器而使显示器上的基线迹线抬升。通常, 这只是非预选的频谱分析仪的一个潜在问 题。由于信号总是处在中频上,即无需与本 振混频,而使整个迹线上升。

谐波失真频率:存在于频谱分析仪输入端的两 个或多个真实信号在同一个本振频率上产 生的中频响应,由于这些混频分量出现在同 一个本振和中频频率处,所以无法区分。

镜像响应:距离频谱分析仪所指示频率的 两倍中频处显示的信号。对于本振的每个 谐波,都有一对镜像;一个比本振低一个中 频,另一个比本振高一个中频。镜像通常只 出现在非预选的频谱分析仪上。

寄生调频:在器件(信号源、放大器)的输 出端由(附带的)某些别的频率调制,例如 幅度调制调制形式引起的多余频率调制。

输入衰减器:位于频谱分析仪输入连接器 与第一混频器之间的步进衰减器,也叫做射 频衰减器。输入衰减器用来调节输入到第 一混频器上的信号电平。衰减器用来防止由 高电平或宽带信号引起的增益压缩,以及通 过控制内部产生的失真程度来设定动态范 围。在某些分析仪中,当改变输入衰减器设 置时,显示信号的垂直位置会发生变化,基 准电平也相应地改变。在现代是德科技分 析仪中,通过改变中频增益来补偿输入衰 减器的变化,所以信号可以在显示器上保持 恒定,基准电平也保持不变。

输入阻抗:分析仪对信号源呈现的端接 阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通 常是 50 Ω对于某些系统(如有线电视), 标准阻抗是 75 Ω。额定输入阻抗与实际 输入阻抗之间的失配程度由电压驻波比 (VSWR)给出。

互调失真:通过具有非线性特性的器件 (如混频器、放大器)的两个或多个频谱 分量交互作用形成的多余频谱分量。多余 分量与基波有关,它是由基波和各个谐波 的和与差组成,例如 f1 ± f2 、2f1 ± f2 、2f2 ± f1 、3f1 ± 2f2 等等。

线性显示:显示器上的纵轴与输入信号 电压成正比的显示模式。网格的底端代 表 0 V,顶端代表基准电平,其他值取决 于特定的频谱分析仪。对于大多数现代 分析仪,当基准电平确定,比例系数就 是基准电平值除以网格刻度数。尽管显 示为线性,但现代分析仪仍然允许使用 dBm、dBmV、dBuV 还有某些情况下的 W 和 V 来指示基准电平和游标值。

本振辐射或泄漏:从频谱分析仪输入端 漏出的本振信号。对非预选的频谱分析 仪辐射电平可能大于 0 dBm,而对预选 的分析仪通常小于 -70 dBm。 本振馈通:当频谱分析仪调谐到 0 Hz,即 当本振调谐到中频时,显示器上的响应。本振馈通可用作 0 Hz 游标,没有频率误差。

对数显示:显示器上的纵轴按对数方式 随输入信号电压改变而变化的显示模式。 通过选择网格顶端值、基准电平和比例系 数(dB/格)来设置显示器的校准。在是德科技分析仪中,网格底端代表比例系 数为 10 dB/格或更大时的 0 V,所以,在 这些情况下底端格子不被校准。现代分 析仪允许使用 dBm、dBmV、dBμV 还有 某些情况下的 W 来指示基准电平和游标 值。早期的分析仪一般只提供一种单位 选择,dBm 是最常用的选择。

游标:可以放在显示信号迹线上任意位置 的可见指示标识,读数表示迹线在标记点 上的绝对频率和绝对幅度值。以当前选用 的单位给出幅度值。参见 △ 游标和噪声游标。

测量范围:可测量的最大信号电平(通常 为最大安全输入电平)与可显示平均噪声 电平(DANL)之比,以 dB 表示。这个比 值几乎总是远大于单次测量中可能实现 的值。参见动态范围。

混频模式:对在频谱分析仪上建立给定 响应的特殊环境的描述。混频模式(如 1+ ) 表示混频过程中所用的本振的谐波,以 及输入信号是高于(+)还是低于(-)这 个谐波。

多重响应:在频谱分析仪上显示出的单一输 入信号的两个或多个响应。多重响应只出现 在混频模式重叠以及本振扫过足够宽的范 围而使输入信号不止在一个混频模式上相 混频时,通常不会发生在配有预选器的分析 仪中。

负峰值:一种显示检波方式。其中,每个被 显示的点表示该点所代表的某一部分频率 跨度或或时间间隔的视频信号的最小值。

本底噪声扩展:由是德科技研发的一种针 对信号分析仪噪声功率进行建模的算法,可从测量结果中扣除,以降低有效噪声电平。

噪声系数:器件(混频器、放大器)输入端 的信噪比与器件输出端信噪比的比值,通常以 dB表示。

噪声游标:一种游标,其值表示 1 Hz 噪声 功率带宽内的噪声电平。当选择噪声游标 时,采样检波模式被启动,游标周围的若干 连续迹线点的值(点数取决于分析仪)会取 平均,此平均值再归一化至 1 Hz 噪声功率 带宽。归一化过程需要考虑检波模式和带 宽,在选择对数显示方式时,还要考虑对数 放大器的影响。

噪声标记功能如何在频谱分析仪上工作呢?

噪声功率带宽:一个虚拟滤波器可能有与分 析仪的实际滤波器相同的噪声功率,从而 使不同分析仪之间的噪声测量结果对比成 为可能。

噪声边带:频谱分析仪本振(主要是第一 本振)系统短期不稳定度的调制边带。 调制信号是本振电路本身或本振稳定电 路中的噪声,边带由噪声谱组成。混频过 程会将任何本振不稳定性转换为混频分 量,所以噪声边带显示在分析仪频谱分 量中,位于宽带本底噪声上方足够远处。 由于边带是噪声,故它们相对于频谱分 量的电平随分辨率带宽而改变。噪声边 带通常以相对载波给定偏离处的 dBc/Hz 数值(相对于载波 1 Hz 带宽内的幅度) 表示,载波是在显示器上观察到的频谱 分量。

相位噪声:相位噪声是振荡器信号周围噪声频谱的频域视图。它描述的是振荡器的频率稳定性。频率稳定性可以分为两个部分:长期稳定性和短期稳定性。长期稳定性(如精度、漂移和老化)以小时、天、月或年为单位表示。短期稳定性〈如相位噪声)则在几秒甚至更短时间内发生。短期变化对系统影响更大,特别是对于相位噪声。参见噪声边带。

如何快速准确地测量信号的相位噪声?

正峰值:一种显示检波方式。其中,每个 被显示的点表示该点所代表的某一部分 频率跨度或或时间间隔的视频信号的最 大值。

前置放大器:一个外部低噪声系数放大 器。改善了系统(前置放大器/频谱分析仪) 灵敏度,使之超过分析仪自身的灵敏度。

预选器:一个可调谐的带通滤波器。位于 频谱分析仪的输入混频器之前并使用合 适的混频模式。预选器一般只应用在2 GHz以上。使用预选器能基本消除多重响 应和镜像响应,在某些情况下还能扩大 动态范围。

准峰值检波(QPD):一种输出随信号幅 度和脉冲重复速率而变化的检波方式。 脉冲重复速率越高,QPD 检测的加权也 越大。极限情况下,在测量连续波(CW) 信号时 QPD 显示出与峰值检波器相同的 幅度。

光栅显示器:类似电视显示,图像通过电 子束对显示屏幕的横轴进行快速与缓慢 相结合的扫描并适当选通,扫描速度快到 足以形成无闪烁显示。也见矢量显示和扫 描时间。

实时频谱分析仪:一种信号分析方法,所 有的信号样本经过处理后得到某些测量 结果或进行触发操作。实时采集之间不会 留下间隙,而非实时操作则会留下间隙。

基准电平:显示器上经过校准的垂直位置 可作为幅度测量的基准使用。基准电平的 位置通常是在网格顶端。

相对幅度精度:幅度测量的不确定度,其中一个信号的幅度与另一个信号的幅度作比较,而不考虑这两个信号的绝对幅 度。失真测量是相对测量。影响不确定度 的因素包括频率响应、显示保真度和输入 衰减量的变化、中频增益、比例系数和分辨率带宽。

剩余调频:没有任何别的调制时,振荡器 的固有短期频率不稳定度。对于频谱分析仪,通常将定义扩大到包括本振扫描的 情况。残余调频通常由峰峰值表示,因为 如果它们是可见的,便很容易在显示器 上测出。

分辨率:参见频率分辨率。

信号识别:一种手动或自动程序,指出频谱分析仪显示器上的特定响应是否由显示已被校准的混频模式产生。若为自动 程序,则程序可以改变分析仪的调谐以显示信号处于正确的混频模式上;或者告诉我们信号的频率并且让我们选择是忽视信号还是针对信号对分析仪自身 作适当调谐。预选的分析仪通常不需要这些。

扫宽精度:显示器上任何两个信号所指 示的频率间隔的不确定度。

频谱纯度:参见噪声边带。

频谱分量:组成频谱的正弦波之一。

频谱:一组频率和幅度不同、且有适当相 位关系的正弦波。作为一个整体,它们构成特定的时域信号。

频谱分析仪:一种能进行有效傅立叶变 换并显示构成时域信号的各个频谱分量 (正弦波)的设备。相位信息是否保留取 决于分析仪的类型和设计。

频谱分析仪 (信号分析仪)

杂散响应:输入信号在频谱分析仪显示 器上引起的非正常响应。分析仪内部产生的失真分量是杂散响应,例如镜像响应 和多重响应。

当我将清晰信号应用到射频输出端时,为什么我的频谱分析仪间距中发现了杂散信号?

扫描时间:本振调谐扫过已选扫宽所需 要的时间。扫描时间不包括本次扫描完成与下一次扫描开始之间的静寂时间。在零 扫宽下,频谱分析仪的本振是固定的。所 以,显示器的水平轴只对时间校准。在非零扫宽下,水平轴对频率和时间两者校准,扫描时间通常随频率跨度、分辨率带宽和视频带宽而变化。

时间选通:一种根据被测信号特征来控制频谱分析仪频率扫描过程的方法。通常用于分析脉冲或猝发调制信号、时间复用信号以及间歇信号。

使用示波器中的时间选通 FFT 频谱分析功能进行混合域分析

TDMA:时分多址,是一种数字通信方法。 其中,多路通信数据流在时间上交叉,从而使它们可以共用一个频率信道。

单位:被测参数的规格。单位通常是指幅度的量,因为它们是可以改变的。在现代频谱分析仪中,可用的单位有 dBm(相对 于分析仪额定输入阻抗耗散 1 mW 功率 的 dB 数)、dBmV(相对于 1 mV 的 dB 数)、dBμV(相对于 1 μV 的 dB 数)、V, 在某些分析仪中还有 W。在是德科技分析仪中,可以在对数和线性两种显示中设 定单位。

矢量图:分析数字调制信号时普遍采用的一 种显示方式。它与星座图类似,不同的是, 在 IQ 坐标图中除了显示被测符号点外,还 描绘出了状态转换过程中的瞬时功率 电平。

矢量显示器:早期频谱分析仪设计的一种 显示类型。其中,电子束的指向使得图像 (迹线、网格、注释)直接写在 CRT 的屏 幕上,而不是像现在普遍使用的光栅显示器 那样由一串光点组成。

视频:频谱分析仪中描述包络检波器输出的 一个术语。频率范围从 0 Hz 延伸到通常远 远超出分析仪所提供的最宽分辨率带宽的 频率。不过,视频链路的最终带宽由视频滤 波器的设置决定。

视频放大器:在检波器之后用来驱动 CRT 垂直偏移板的直流耦合放大器。参见视频带宽和视频滤波器。

视频平均:指频谱分析仪迹线信息的数字 平均。平均是单独在显示的各点处进行并 在用户所选择的扫描次数完成后结束。平均算法将加权系数(1/n,这里 n 是当前扫 描次数)应用于当前扫描给定点的幅值,将 另一个加权系数 [(n-1)/n] 应用于前面贮存 的平均值,再将两者合并得出当前的平均 值。在指定的扫描次数完成之后,加权系数 保持不变,显示成为动态平均。

视频带宽:视频电路中,可调低通滤波器 的截止频率(3 dB 点)。当视频带宽等于 或小于分辨率带宽时,视频电路就不能 充分对包络检波器输出端的快速起伏作 出响应,结果是迹线被加以平滑,即降低 了宽带信号(如在宽带模式下观察的噪 声和射频脉冲)的峰峰值偏移。这种平均 或平滑的程度随着视频带宽和分辨率带 宽的比值变化。

视频滤波器:位于检波之后、决定视频放 大器带宽的低通滤波器,用于对飞机进 行平滑或平均,参见视频带宽。

零扫宽:指将频谱分析仪的本振保持在给定频率上,因而分析仪变成一个固定 调谐接收机的情况。接收机的带宽就是分辨率(中频)带宽,它用于显示信号幅 度随时间的变化。为避免信号信息有任 何损失,分辨率带宽必须同信号带宽一 样宽。为避免任何平滑,视频带宽必须设 置得比分辨率带宽更宽。

使用实时频谱分析(RTSA) 应对外场射频与微波干扰的挑战频谱仪

名词解释在某种程度上就是一个词语最基本的概念,把基本信息以及重点内容写出来即可,字数控制在150左右,最好不要超过200,写多了占位置,也浪费时间。

关于名人

1. Who——是谁,有什么称号,地位

2. When——时期

3. Where——所属国家

4. Why——背景,为什么会出现这些理念

5. What——干了什么事→提出了什么观念、原则、代表作

6. 影响——对于后人、后世

关于运动/公司/风格

1. 是什么

2. 时期

3. 国家

4. 背景

5. 理念——口号

6. 特征

7. 代表人、代表物

8. 影响→对同时代或未来 /或者局限性

关于作品/产品

时代产品、个人产品 eg:水晶宫、巴塞罗那椅、梅瓶

1. 是什么

2. 谁做的、时期、国家

3. 当时的时代特征/设计师本人的特征(背景)

4. 产品/作品的艺术特征

5. 影响:时代、设计师

6. 比较——同类产品(可写可不写)

关于原理/理念/术语

设计批评、CI设计、图腾、形式追随功能…

1. 概念

是什么、谁说的、出现时间、属于…流派

2. 背景、源流——发展

3. 构成因素

4. 用于什么领域——具体实践在哪些方面

5. 代表人/物

6. 影响

目录(快速定位)

- 资本有机构成

- 经济全球化

- 资本经营

- 公司治理结构

- 交换价值

- 资本积聚

- 固定资本的无形损耗

- 三次产业

- 经济体制

- 超额剩余价值

- 人力资本

- 虚拟企业

- 流动资本

- 有效竞争

- 利益相关者

- 重置投资

- 货币的支付手段

- 社会总产品的实现

- 过度竞争

- 级差地租

- 社会必要劳动时间

- 产权制度

- 生产价格

- 风险投资

- 货币流通规律

- 市场规则

- 资本循环

- 纯粹流通费用

- 资本主义经济危机

- 社会简单再生产基本实现条件

- 虚拟企业

- 市场规则

- 经济制度的两种规定

- 相对人口过剩

- 超额剩余价值

- 金融资本

- 产权制度

- 国际价值

- 相对人口过剩

- 资本经营

- 社会必要劳动时间

- 货币流通规律

- 流动资本

- 虚拟资本

- 资本有机构成

- 级差地租

- 通货紧缩

- 资本集中

- 剩余价值

- 创新驱动战略

- 生产方式

- 价格

- 商业信用

- 资本原始积累

- 经济全球化

- 现代企业制度

- 社会资本

- 垄断

- 商业利润

- 社会主义初级阶段

- 抽象劳动

- 资本周转速度

- 两大部类

- 级差地租

- 平均利润

- 经济发展方式

- 社会必要劳动时间

- 资本集中

- 资本有机构成

- 新发展理念

2.正文

- 资本有机构成

答:资本有机构成是指由资本的技术构成决定并反映资本技术构成变化的资本价值构成。在生产过程中,一定的资本由生产资料和劳动力两部分构成,这两者之间存在着一定的数量比例关系。生产资料和劳动力之间的数量比例关系是由生产技术发展水平的高低决定的,所以称为资本的技术构成。

从价值形态看,用于生产的资本是由不变资本和可变资本两部分组成,不变资本价值和可变资本价值之间的数量比例关系称为资本的价值构成。资本的技术构成从根本上决定着资本的价值构成,资本的价值构成的变化,通常反映资本技术构成的变化。资本有机构成是把资本技术构成与资本价值构成结合在一起的概念。

随着资本主义的发展,资本有机构成有不断提高的趋势,表现为全部资本中不变资本所占的比重增大,可变资本的比重减少。

- 经济全球化

答:经济全球化是以资本、技术、信息等各类生产要素在全球范围内进行流动和配置,各国经济相互联系、相互依赖的一体化过程,它具体表现为:贸易自由化程度提高、金融国际化趋势增强、全球生产经营网络形成、区域经济集团化向纵深发展、世界各国在有关全人类共同关心的资源问题、环境问题等方面的合作与联系日益加强等。

经济全球化具有如下特征:

经济全球化是与信息经济相适应的。 经济全球化是以横向的水平分工为基础的。 经济全球化是以多元的行为主体来构成世界经济和国际关系的。 经济全球化是以全方位、宽领域、多渠道的市场体系来沟通各国之间的经济联系的。- 资本经营

答:资本经营就是资本产权的主体以价值形态的资本为经营对象,通过调整、交易、优化重组等方式,以实现资本价值量的保值增殖的一系列市场行为。与一般生产经营领域中的资本运动相比,资本经营有其相同的目的即价值增殖。但它们在内容、对象、方式、市场等方面存在差异.并且资本经营的收益和风险较大,更依赖产权主体的明确、要素市场特别是资本市场和产权市场的存在,同时资本经营者的能力也很重要。

资本经营的方式主要有以下几种:

①利用证券市场或其他形式的产权交易市场进行资产的收购、出售、购并、托管、租赁等,包括投资性买进卖出股权等形式。

②利用金融市场进行投机性交易。

③对资产存量或所积累的资产增量进行调整,用以改变资本的使用价值的物质形态,以改变投资规模、方向与结构。

④无形资产经营。

- 公司治理结构

答:公司治理结构是指所有者、经营者和监督者之间透过公司权力机关(股东大会),经营决策与执行机关(董事会、经理),监督机关(监事会)而形成权责明确,相互制约,协调运转和科学决策的联系,并依法律、法规、规章和公司章程等规定予以制度化的统一机制;通俗地讲,就是公司的领导和组织体制机构,通过治理结构形成公司内部的三个机构之间的权力的合理分配,使各行为人权责明确,相互协调,相互制衡的关系,保证公司交易安全,运行平稳、健康,使股东利益及利益相关者(董事、经理、监事、员工、债权人等)共同利益得到平衡与合法保护。它是现代企业制度中最重要的构架。

公司治理的目标是保证股东利益的最大化,防止经营者对所有者利益的背离。其主要特点是通过股东大会、董事会、监事会及管理层所构成的公司治理结构的内部治理。

公司治理结构要解决涉及公司成败的两个基本问题。一是如何保证投资者(股东)的投资回报,二是企业内各利益集团的关系协调。这种治理结构安排归根到底还是体现在资本所有者利益、企业的绩效和市场价值上。

- 交换价值

答:交换价值是指商品能够通过买卖同其他商品相交换的属性,表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的比例关系。不同使用价值的商品之所以能够按照一定的比例进行交换是因为它们之间存在着某种在质上相同,在量上能够比较的东西,即抛开了具体形式的一般人类劳动,也就是价值。因此,交换价值是价值的表现形式,是外在的、具体的表现。

- 资本积聚

答:资本积聚是指单个资本依靠自身的积累来使实际资本在价值形态和生产要素形态上实现量的扩大。资本积聚以资本积累为前提,资本积聚则能通过资本规模的扩大来增强资本积累的能力。资本积聚的实现会受到社会所能提供的实际生产要素增长的制约。资本积聚在增大单个资本的同时,也增大了社会总资本,但以这种方式扩大单个资本规模,一般速度较慢。

- 固定资本的无形损耗

答:固定资本的无形损耗是指机器设备在其有效使用期内,由于技术的进步引起的资本价值的贬值。它与固定资本的使用价值是否磨损无关,因而又称精神磨损。造成无形损耗的原因也有两种:

(1)由于生产技术的进步,生产效率提高,生产同类机器设备的社会必要劳动时间减少,使原来已经购置的该类机器设备贬值。

(2)由于科技创新的作用,市场上出现了质量和功效更好的机器设备,使原有的机器设备的经济效能相对下降,从而导致原设备贬值。

企业可以通过提高设备利用率和提高折旧率的办法,来减少固定资本无形损耗可能带来的损失。

- 三次产业

答:三次产业是第一产业、第二产业和第三产业的总称。它是现代许多国家都使用的一种产业结构划分方法,目的在于研究产业结构对经济发展的影响。三次产业是指按人类社会生产活动的历史发展序列和社会分工的发展过程划分的产业顺序,反映了社会生产的历史阶段和产业结构的演变规律。

按照三次产业的分类,第一次产业主要指农业,包括直接以自然物为劳动对象的农、林、牧、渔等行业;第二次产业主要指工业,包括制造业、建筑业等在内的对初级产品进行加工的行业;第三次产业即服务业,如运输、通信、商贸、旅游、金融保险、医疗卫生、公用事业、文化娱乐、科技教育、新闻出版等行业。三次产业分类法的优点是具有较强的实用性,并能覆盖包括物质生产和非物质的服务生产在内的整个国民经济各个部门和各个方面,对社会生产和再生产的发展状况有全面和综合的反映,并有助于我们通过三次产业在国民经济中各自的比重的变化来观察和分析社会经济的发展阶段。

但三次产业的分类标准在各国还未完全统一,第三次产业的内容也显得比较庞杂。

- 经济体制 答:经济体制是指一个经济体为了配置资源和对其成员分配利益所必然具有的、组织协调内部各种经济要素和全部经济活动的一整套制度安排。马克思主义经济学中研究的经济体制是指一定社会生产关系的具体形式,即生产关系的具体组织形式和经济管理制度。

经济体制是生产关系的具体实现形式,反映的是社会经济采取的资源配置方式,是支配经济单位间可能合作与竞争的方式的一种制度安排。其主要任务是如何组织社会的生产、分配、交换和消费,如何划分经济管理中各经济利益主体的权限和责任以及相关组织机构的设置等。按各种经济活动相互作用的联结方式,特别是资源配置方式划分,有市场经济体制和计划经济体制。

- 超额剩余价值

答:超额剩余价值是指企业由于提高劳动生产率而使商品个别价值低于社会价值的差额,是单个资本家通过提高劳动生产率使商品的个别价值低于社会价值而比一般资本家多得的那部分剩余价值。商品按照社会价值出卖,资本家就获得超额剩余价值。个别资本家保留超额剩余价值的状况是暂时的。因为,其他资本家为了追求更多的超额剩余价值,也会设法提高劳动生产率,等到生产率普遍提高后,商品社会价值就会降低,商品个别价值与社会价值的差额就会消失。但另一些使用最新生产技术和方法的资本家,又会获得超额剩余价值。超额剩余价值也是由工人的劳动创造的,源泉是工人的剩余劳动。

- 人力资本

答:人力资本是与物质资本相对的,指的是依附人体体力和智力所具有的劳动(包括体力劳动和脑力劳动)价值总和。人力资源的状况包括数量和质量两个方面。一般地,劳动者的知识、技能以及体力(健康状况)等构成了人力资本。

人力资本的特点主要表现在三个方面:首先,人力资本的载体是人,人力资本与其载体是一时一刻也不能够分开的,这是人力资本与其他一切形式资本的最本质的区别;其次,人力资本是投资的产物,它是通过教育、职业培训、健康、移民等方面的投资方式所形成的资本人,是一种以一定的劳动者的数量和质量为表现形式的非物质资本;再次,人力资本是寓寄在劳动者身上并能够为其使用者带来持久性收入来源的劳动能力,它能够为其所有者和使用者带来收益,体现为一种收入能力。

- 虚拟企业

答:虚拟企业是指某一企业或若干企业以一种或多种的优势资源为核心,为实现特定的企业目标,仅保留企业中最关键的功能和职能部门,而将其他的功能和职能虚设,实现资源的最佳组合而建立起来的企业组织。

虚拟企业主要有以下几种类型:

①网络型虚拟企业。主要是指利用因特网和信息技术、电子货币等先进技术手段,提供商品和服务的企业。

②品牌型虚拟企业。主要是指以商品和服务品牌资源为核心,而虚拟生产等部分职能的企业。

③联盟型虚拟企业。是指由两个或两个以上的具有资源优势互补的企业,为实现共同的战略目标,通过各种协议、契约结成的利益风险共享的松散型联合体。

- 流动资本

答:流动资本是指以原料、燃料及动力、辅助材料等劳动对象形式存在的以及用于购买劳动力的那部分资本。流动资本的特点是:一次预付,一次全部回收其价值。在生产过程开始时一次性投入,其价值随产品的销售一次性全部收回。原料、燃料和辅助材料等在生产过程中一次性全部耗费掉,其价值全部转移到新产品中去,并从新产品的销售收入中全部收回,在下一个生产过程开始时重新投入。支付给工人的工资也是一次性支付。工人通过自己的劳动创造出这一部分价值,随商品销售一次性全部收回。

流动资本价值回收期短,周转期短。所以流动资本所占比重越大,全部资本的周转就越快。

- 有效竞争

答:有效竞争是指既有利于维护竞争又有利于发挥规模经济作用的竞争格局。有效竞争的具体含义可以概括为以下几点

(1)短期来看,如果现实的市场背离了完全竞争的某个条件,那么最好在其他条件下也有所背离。这样的竞争才是有效的。

(2)长期来看,存在着潜在竞争和替代品竞争的产业或市场,就是有效竞争的产业或市场。

(3)工业生产经营的多样化也具有竞争的性质。当新企业必须具备一定的规模才能进入一个产业,并且使自由进入发生困难时,现有的实力强大企业却可以通过产品多样化的方式,即通过产品选择和设计以增加新产品的方式进入这个产业。这样,既有大规模生产的效率,又存在应用科学技术而带来的进步,也不会阻碍竞争机制的作用。

- 利益相关者

答:利益相关者就是在某一企业里享有一种或多种利益关系,并与企业相互作用、相互影响的个体或群体。在现代商业社会中,有众多的个体或群体是企业的利益相关者。从多元化的社会和企业本身也要承担一定的社会责任看,对企业经营拥有法定的利益或权利要求的,一是内部相关者,包括股东和雇员;二是外部相关者,包括消费者、供应商、社区成员和政府等。

从企业治理的角度引入利益相关者理论的意义在于:管理层在做出经营决策时,除了保证投资者即股东的利益和投资回报外,还要充分考虑其他相关者的利益或权利要求,以实现各方利益的均衡。

- 重置投资

答:重置投资又称更新改造投资,是指用折旧费进行的投资。它主要用于重新购置、替换和更新已经报废的现有固定资产及企业的改建。由于这种重置、替换和更新通常与企业的改造结合在一起,因此又称这部分投资为更新改造投资。它是社会总投资的一部分。重置投资的基本功能是维持社会简单再生产。作为固定资本的机器设备在使用过程中会由于磨损、自然力的影响以及逐渐的陈旧过时而影响正常的生产水平。因此,须按其价值转移和损失程度,以货币形态逐渐积累起来,以备固定资本的更新。

- 货币的支付手段

答:货币的支付手段是指货币用来清偿债务或支付赋税、租金、利息、工资等的职能。支付手段是随着商品交换过程中赊账买卖的出现而产生的。

货币在执行支付手段的职能时,首先要完成两种职能:

①对所卖商品执行价值尺度的职能;

②执行观念的流通手段的职能。

可见,支付手段职能的产生,要以价值尺度、流通手段职能的存在为前提。

货币作为支付手段的职能出现后,一方面解决了现金交易中买者暂时不能支付货币的矛盾,从而促进了商品经济的发展;但是另一方面,又扩大了商品经济的内在矛盾。随着支付关系的发展,赊销方式使商品生产者之间形成了一长串的债权债务链条。如果其中一人到期不能支付,支付链条就会中断,整个债权债务关系陷入混乱,出现支付危机,导致商品生产与经营无法顺利进行。

- 社会总产品的实现

答:社会总产品就是社会在一定时期内(通常为一年)所生产的全部物质资料的总和。社会总产品在物质形态上,根据其最终用途,区分为用于生产性消费的生产资料和用于生活消费的消费资料。

社会总产品和服务的各个组成部分经过流通进入消费,在价值上得到补偿,在使用价值上得到替换,这就是社会总产出的实现。这个过程是在市场上完成的。社会总产出的实现包括了价值补偿和使用价值替换,也包括了总量补偿和结构性的补偿。所有这些补偿和替换过程就是社会总产出在价值和使用价值形态上都得到实现的过程。

- 过度竞争

答:过度竞争是企业数量多、非集中的竞争性产业中常见的现象。判断一个产业是否呈现过度竞争状态的标准主要是两条:一是企业过度进入该产业;二是该产业中过度进入的企业长期不能从该产业中退出,造成该产业生产能力的较多闲置或造成产品的大量积压。过度竞争的存在对资源配置产生了一系列的消极影响,主要表现在以下几个方面:

(1)过度竞争使生产者进入过密,高估或低估市场需求,难以实现资源的优化配置。

(2)过度竞争阻碍了价格机制的正常作用。在过度竞争的氛围下,生产同种商品的企业过多,消费者的搜寻次数过多,结果是其所能接受的价格始终在市场平均价格之下。因此,过度竞争对生产者来说必然是库存增加,或者只能通过“降价”来减少库存,从而给生产者造成损失。

(3)过度竞争会加大竞争成本,从而导致产业利润率过低,并损害了企业或产业的创新能力。

- 级差地租

答:级差地租是资本主义地租的一种形式,是指生产条件较好的资本主义农场以地租形式交给土地所有者的剩余利润,即农产品个别生产价格低于社会生产价格的差额。级差地租的来源是农业工人劳动所创造的剩余价值,体现了农业资本家和大土地所有者共同对雇佣工人的剥削关系。

由于耕地有限,优等地,中等地不能任意增加,为满足社会对农产品的需求,还要同时耕种劣等地。获得平均利润是资本家在劣等地上投资的前提,劣等地生产率所决定的个别生产价格就成为农产品的社会生产价格。经营优等地和中等地的资本家因生产率较高、单位产品成本价格较低,其个别生产价格低于社会生产价格;土地的资本主义经营垄断,使这些资本家经常获得超过平均利润以上的剩余利润。这种剩余利润通常以地租形式由租佃资本家交给土地所有者。

级差地租由于形成的条件不同而分为两种形态,即级差地租I和级差地租II。级差地租I是由于土地肥沃程度和地理位置不同而产生的级差地租。级差地租II是由于在同一块土地上连续追加投资的资本生产率不同而产生的级差地租。

- 社会必要劳动时间

答:社会必要劳动时间是在现有的正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。社会必要劳动时间的含义包含了以下几点内容:

①社会正常的生产条件是指一定时期某一生产部门大多数生产者普遍使用的生产条件,其中最主要的是劳动工具。

②正常的生产条件不是过去的,也不是将来的,而是现有的常的生产条件。

③在社会标准生产条件下,由于商品生产者劳动熟练程度和强度不同,他们生产同种商品花费的劳动时间是不同的,而决定价值的只能是社会平均的劳动熟练程度和强度。

社会必要劳动时间还有第二种含义,即在生产不同商品的生产者之间形成的社会必要劳动时间,它涉及的是社会总劳动时间在各种商品上的分配,其作用的是不同商品的使用价值量被社会接受的程度。

生产每一种使用价值的社会必要劳动时间,都是随着社会劳动生产率的变化而变化的。社会劳动生产率越高,生产一定量使用价值的社会必要劳动时间越少,凝结在同量使用价值中的价值量就越小;反之,社会劳动生产率越低,生产一定量使用价值的社会必要劳动时间越多,凝结在同量使用价值中的价值量就越大。

- 产权制度

答:产权制度是指既定产权关系和产权规则结合而成的且能对产权关系实现有效的组合、调节和保护的制度安排。产权制度反映的是在财产使用过程中,财产所有者、经营者和使用者之间的财产利益和责任的法律及其经济的约束关系。现代产权制度是与社会化大生产和现代市场经济相适应的。

现代市场经济条件下产权制度的典型特征是两权分离,即出资者权利与法人财产权的分离。产权制度的最主要功能在于降低交易费用,提高资源配置效率。

- 生产价格

答:随着利润转化为平均利润,商品的价值就转化为生产价格,即商品不再是按照成本价格加剩余价值的价值出售,而是按照生产成本加平均利润的价格来出售了,这种由商品的生产成本和平均利润构成的价格就是生产价格。从本质上说,商品是按照价值决定的价格出售的。但是各个生产部门由于资本有机构成不同,同量资本推动的劳动量是不等的,在剩余价值率相同的情况下,生产的剩余价值不同,从而利润率不同。由于等量资本要获得等量利润,资本便不断从利润率低的部门向利润率高的部门流动,使不同部门的利润率趋于平均,形成平均利润率。

生产价格(PP)由成本价格(K)和平均利润(p)构成,用公式表达为:

生产价格与价值在量的方面经常不一致,并且生产价格只同资本联系,不同活劳动联系。生产价格形成以后,市场价格将围绕生产价格而上下波动,这只是价值规律作用形式的变动,而不是对价值规律的否定。因为从全社会来看,商品的生产价格总额是必然和价值总额相等的。

- 风险投资

答:风险投资是指风险资本的运营,是资本经营的一种特殊类型。它就是将资本投向蕴涵高风险、高收益和高成长可能的中小型高技术企业或项目,并以一定方式介入该企业或项目的管理、运行,在取得成功后既获得资本的高额增殖又实现资本回收的投资行为。

风险投资的特点是:

①投资对象是高技术、新兴产业的企业或项目;

②追求未来高额资本收益并主动承担高风险;

③在投资的同时也往往参与管理或提供辅导、咨询等服务;

④具有资本主动退出的要求和机制,一般是在投资成功并获高利后回收资本,再转向其他风险投资项目。

- 货币流通规律

答:货币流通规律即货币流通同商品流通相适应的规律。其基本内容是:流通中的货币量必须满足商品流通的需要,故也称作货币流通量的规律。货币作为流通手段,其数量是由全部商品价格总额和货币流通速度两个因素决定的。

在不考虑支付手段职能的条件下,可以用公式表示为:

在进一步考虑支付手段职能的条件下,可以用公式表示为:

一定时期内流通中需要的货币量 =(流通中商品价格总额-赊售商品价格总额+到期支付总额-互相抵消的支付总额)/同一货币单位的平均流通速度(次数)

- 市场规则

答:市场规则是国家为了保证市场有序运行而依据市场运行规律所制定的规范市场主体活动的各种规章制度,包括法律、法规、契约和公约等。就实质而言,市场规则就是以法律、法规和信用等形式规定或表现出来的市场行为规范和准则,主要包括市场进入与退出规则、市场竞争规则、市场交易规则、市场仲裁规则等。市场规则可以有效地约束和规范市场主体的市场行为,使其有序化、规范化和制度化,保证市场机制正常形成并发挥应有的优化资源配置的作用。

- 资本循环

答:资本循环指产业资本从一定的职能形式出发,顺次经过购买、生产、销售三个阶段,分别的采取货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式,实现了价值的增殖,并回到原来出发点的全过程。

- 纯粹流通费用

答:纯粹流通费用是由商品价值的运动引起的流通费用。即在商品买卖过程中,由商品变为货币和货币变为商品而支出的费用,是纯粹流通费用。纯粹流通费用包括用于商业簿记、邮资、通信、广告及商业职工的工资等的费用。这类费用是商品的价值形式变化所发生的费用,它与使用价值的运动无关,纯属非生产性开支,所花费的劳动是非生产性劳动,因此,它不产生价值和剩余价值。对它的补偿,从现象上看,是通过商品售卖价格的加价来补偿的;从源泉上看,是通过对价值或剩余价值的扣除而得到补偿。纯粹流通费用的补偿及纯粹流通费用所得到的平均利润,归根到底来源于产业工人所创造的剩余价值。

- 资本主义经济危机

答:资本主义经济危机是指资本主义再生产过程中周期性爆发的生产相对过剩危机。它是建立在机器大工业基础上的资本主义生产方式特有的经济现象;是资本主义再生产周期的决定阶段,既是前一周期的终结,又是新周期的起点。

资本主义经济危机实质上是生产相对过剩的危机。这种过剩并非与劳动者的实际需要相比的生产绝对过剩,而是与劳动者有支付能力的需求即与劳动者的货币购买力相比的生产相对过剩。

经济危机产生的根源在于资本主义生产方式的基本矛盾,即生产的社会化与生产资料私人资本主义占有形式之间的矛盾。当这个矛盾达到十分尖锐化的程度时,就会引起经济危机的爆发。

- 社会简单再生产基本实现条件

答:社会简单再生产是指社会剩余产品是用于消费而不是用于积累的,生产在维持原来的规模上重复进行。社会简单再生产的基本实现条件为:

I(v+m)=IIc

第一部类产出中的Ic部分。供求都发生在第一部类内部,因此是通过第一部类内部的相互交换而实现。第二部类产出中的II(v+m)部分,供求都发生在第二部类内部,因此是通过第二部类内部的相互交换而实现。I(v+m)价值上表示第一部类劳动者和资本所有者所需要的消费资料和生活服务,而其使用价值形态却仍然是生产资料;IIc则在价值上表示第二部类生产中所消耗的需要补偿的生产资料和生产服务,但其产品的使用价值形态是消费资料和生活服务。通过两大部类之间的相互交换,第一部类的消费需求得到补偿,第二部类的生产耗费得到替换。

- 虚拟企业

答:虚拟企业是指某一企业或若干企业以一种或多种的优势资源为核心,为实现特定的企业目标,仅保留企业中最关键的功能和职能部门,而将其他的功能和职能虚设,实现资源的最佳组合而建立起来的企业组织。虚拟企业主要有以下几种类型:

(1)网络虚拟企业,主要是指利用因特网和信息技术、电子货币等先进技术手段,提供商品和服务的企业。

(2)品牌型虚拟企业,主要是指以商品和服务品牌资源为核心,而虚拟生产等部分职能的企业。

(3)联盟型虚拟企业,是指由两个或两个以上的具有资源优势互补的企业,为实现共同的战略目标,通过各种协议、契约结成的利益风险共享的松散型联合体。

- 市场规则

答:市场规则是国家为了保证市场有序运行而依据市场运行规律所制定的规范市场主体活动的各种规章制度,包括法律、法规、契约和公约等。就实质而言,市场规则就是以法律、法规和信用等形式规定或表现出来的市场行为规范和准则,主要包括市场进入与退出的规则、市场竞争规则、市场交易规则、市场仲裁规则等。市场规则可以有效的约束和规范市场主体的市场行为,使其有序化、规范化和制度化,保证市场机制正常形成并发挥应有的优化资源配置的作用。

- 经济制度的两种规定

答:在政治经济学中,对经济制度有两种规定: (1)反映社会性质的根本性制度。经济制度反映生产关系的本质特征,当今各国的社会经济制度,从本质上分为资本主义经济制度和社会主义经济制度两类。

(2)经济体制。经济体制是某一社会生产关系的具体形式,在市场经济条件下,它是支配经济单位之间可能合作与竞争的方式的一种制度安排。

- 相对人口过剩

答:随着资本有机构成的提高,对劳动的需求,同资本量相比相对地减少,并且随着总资本量的增长以递减的速度减少,从而导致过剩的或追加的工人人口。这种人口过剩既不是绝对的,也不是自然的,而是由资本主义制度造成的相对于资本增殖需要而言的人口过剩。相对人口过剩是资本积累的必然产物,同时反过来又成为资本积累的杠杆,甚至成为资本主义生产方式存在的一个条件。

相对过剩人口的存在意味着,在资本主义经济制度下,失业问题是制度性的,是资本主义制度的顽症。

- 超额剩余价值

答:超额剩余价值是指单个企业商品的个别价值低于社会价值的差额,是单个资本家通过提高劳动生产率使商品的个别价值低于社会价值而比一般资本家多得的那部分剩余价值。商品按照社会价值出卖,资本家就获得超额剩余价值。

个别资本家保留超额剩余价值的状况是暂时的。因为,其他资本家为了追求更多的剩余价值,也会设法提高劳动生产率,等到生产率普遍提高后,商品社会价值就会降低,商品个别价值与社会价值的差额就会消失。但另一些使用最新生产技术和方法的资本家,又会获得超额剩余价值。超额剩余价值也是由工人的劳动创造的。

- 金融资本

答:金融资本是垄断的银行资本和垄断的工业资本融合或混合生长而形成的一种资本形式。它是垄断的银行资本和工业资本通过融资、控股、参股等形式融合为一种既控制生产又控制流通的万能垄断资本。

金融资本的存在形式主要有两种:

①银行垄断资本和工商业垄断资本在统一的组织范围内实行直接的结合;

②银行垄断资本和工商业垄断资本在资本关系、信贷关系和其他关系方面实行紧密的联系,共同控制社会经济活动。其典型的存在方式是资本主义的大财团。

当今证券及其硼院艮行金融机构的迅速发展拓展了金融资本这一概念的外延:

①指用于增值的货币(资本)本身。这些货币通过货币本身的周转增值自身,其主要的增值手段是利息收入;

②指那些享有大量货币,并将其(部分地)用于金融资本用途的企业及机构,如商业银行、投资公司、资产管理公司等。

- 产权制度

答:产权制度是指既定产权关系和产权规则结合而成的,且能对产权关系实现有效的组合、调节和保护的制度安排。产权制度反映的是在财产使用过程中,财产所有者、经营者和使用者之间的财产利益和责任的法律及其经济的约束关系。现代产权制度是与社会化大生产和现代市场经济相适应的。

在市场经济条件下,产权制度中的权能结构可以合一,也可以分离。市场经济条件下,产权制度的典型特征是权能机构的分离,即出资者权利与法人财产权的分离。产权制度的最主要功能在于降低交易费用,提高资源配置效率。

- 国际价值

答:国际价值是指当商品超越国家的地域范围进入世界市场时,由国际社会平均必要劳动时间来决定的商品的价值,即商品的国际市场价值。在世界市场上,由于价值规律的作用,商品的国际价值是按世界范围的平均必要劳动时间来计量的。由于计量单位是国际平均劳动,劳动生产率较高国家的国民劳动,在世界市场上也被算作倍加的劳动,表现为高的货币工资水平。

从国际价值的形成过程来看,有两个明显的特点:

①国际价值是在各国已形成国别价值的基础上,经过世界市场的交换,按照生产该种商品所花费的国际社会平均必要劳动时间再次均衡而形成的;

②国际价值是通过世界市场交换中形成的国际价格反映的。

- 相对人口过剩

答:随着资本有机构成的提高,对劳动的需求,同资本量相比相对地减少,并且随着总资本量的增长以递减的速度减少,从而导致过剩的或追加的工人人口。这种人口过剩既不是绝对的,也不是自然的,而是由资本主义制度造成的相对于资本增殖需要而言的人口过剩。相对人口过剩是资本积累的必然产物,同时反过来又成为资本积累的杠杆,甚至成为资本主义生产方式存在的一个条件。

相对过剩人口的存在意味着,在资本主义经济制度下,失业问题是制度性的,是资本主义制度的顽症。

- 资本经营

答:资本经营就是资本产权的主体以价值形态的资本为经营对象,通过调整、交易、优化重组等方式,以实现资本价值量的保值增殖的一系列市场行为。与一般生产经营领域中的资本运动相比,资本经营有相同的目的,即价值增殖,但它们在内容、对象、方式、市场等方面存在差异。并且资本经营的收益和风险较大,更依赖于产权主体的明确、要素市场特别是资本市场和产权市场的存在,同时资本经营者的能力也很重要。资本经营的方式主要有以下四种:

(1)利用证券市场或其他形式的产权交易市场进行资产的收购、出售、购并、托管、租赁等,包括投资性买进卖出股权等形式。

(2)利用金融市场进行投机性交易。

(3)对资产存量或所积累的资产增量进行调整,用以改变资本的使用价值的物质形态,以改变投资规模、方向与结构。

(4)无形资产经营。

- 社会必要劳动时间

答:社会必要劳动时间是在现有的正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。社会必要劳动时间的含义包含了以下几点内容:

①社会正常的生产条件是指一定时期某一生产部门大多数生产者普遍使用的生产条件,其中最主要的是劳动工具。

②正常的生产条件不是过去的,也不是将来的,而是现有的正常的生产条件。

③在社会标准生产条件下,由于商品生产者劳动熟练程度和强度不同,他们生产同种商品花费的劳动时间是不同的,而决定价值的只能是社会平均的劳动熟练程度和强度。

社会必要劳动时间还有第二种含义,即在生产不同商品的生产者之间形成的社会必要劳动时间,它涉及的是社会总劳动时间在各种商品上的分配,其作用的是不同商品的使用价值量被社会接受的程度。

生产每一种使用价值的社会必要劳动时间,都是随着社会劳动生产率的变化而变化的。社会劳动生产率越高,生产一定量使用价值的社会必要劳动时间越少,凝结在同量使用价值中的价值量就越小;反之,社会劳动生产率越低,生产一定量使用价值的社会必要劳动时间越多,凝结在同量使用价值中的价值量就越大。

- 货币流通规律

答:货币流通规律即货币流通同商品流通相适应的规律。其基本内容是:流通中的货币量必须满足商品流通的需要,故也称作货币流通量的规律。货币作为流通手段,其数量是由全部商品价格总额和货币流通速度两个因素决定的。

在不考虑支付手段职能的条件下,可以用公式表示为:

一定时期内流通中需要的货币量=流通中商品价格总额/同一货币单位的平均流通速度(次数)

在进一步考虑支付手段职能的条件下,可以用公式表示为:

一定时期内流通中需要的货币量 =(流通中商品价格总额-赊售商品价格总额+到期支付总额-互相抵消的支付总额)/同一货币单位的平均流通速度(次数)

- 流动资本

答:流动资本是指以原料、燃料及动力、辅助材料等劳动对象形式存在的以及用于购买劳动力的那部分资本。流动资本的特点是:一次预付,一次全部回收其价值。在生产过程开始时一次性投入,其价值随产品的销售一次性全部收回。原料、燃料和辅助材料等在生产过程中一次性全部耗费掉,其价值全部转移到新产品中去,并从新产品的销售收入中全部收回,在下一个生产过程开始时重新投入。支付给工人的工资也是一次性支付。工人通过自己的劳动创造出这一部分价值,随商品销售一次性全部收回。

流动资本价值回收期短,周转期短。所以流动资本所占比重越大,全部资本的周转就越快。

- 虚拟资本

答:虚拟资本,是指能定期带来收入的,以有价证券形式表现的资本。与信用制度相关,虚拟资本包括资本市场上的金融工具如股票、债券及其衍生品。而在货币市场上的信用工具如商业票据(期票和汇票)、银行承兑汇票、大额可转让存单等各种有价证券或债权债务凭证是否为虚拟资本,关键是要看它们是否进行交易并给持有者带来资本化的收入。典型的虚拟资本形式是股票和债券。

- 资本有机构成

答:资本有机构成是指由资本的技术构成决定并反映资本技术构成变化的资本价值构成。在生产过程中,一定的资本由生产资料和劳动力两部分构成,这两者之间存在着一定的数量比例关系。生产资料和劳动力之间的数量比例关系是由生产技术发展水平的高低决定的,所以称为资本的技术构成。

从价值形态看,用于生产的资本是由不变资本和可变资本两部分组成,不变资本价值和可变资本价值之间的数量比例关系称为资本的价值构成。资本的技术构成从根本上决定着资本的价值构成,资本的价值构成的变化,通常反映资本技术构成的变化。资本有机构成是把资本技术构成和资本价值构成结合在一起的概念。

随着资本主义的发展,资本有机构成有不断提高的趋势,表现为全部资本中不变资本所占的比重增大,可变资本的比重减少。

- 级差地租

答:级差地租是资本主义地租的一种形式,是指生产条件较好的资本主义农场以地租形式交给土地所有者的剩余利润,即农产品个别生产价格低于社会生产价格的差额。级差地租的来源是农业工人劳动所创造的剩余价值,体现了农业资本家和大土地所有者共同对雇佣工人的剥削关系。

由于耕地有限,优等地和中等地不能任意增加,为满足社会对农产品的需求,还要同时耕种劣等地。获得平均利润是资本家在劣等地上投资的前提,劣等地生产率所决定的个别生产价格就成为农产品的社会生产价格。经营优等地和中等地的资本家因生产率较高、单位产品成本价格较低,其个别生产价格低于社会生产价格;土地的资本主义经营垄断,使这些资本家经常获得超过平均利润以上的剩余利润。这种剩余利润通常以地租形式由租佃资本家交给土地所有者。

级差地租由于形成的条件不同而分为两种形态,即级差地租I和级差地租II。级差地租I是由于土地肥沃程度和地理位置不同而产生的级差地租。级差地租II是由于在同一块土地上连续追加投资的资本生产率不同而产生的级差地租。

- 通货紧缩

答:通货紧缩是指在市场流通中收缩货币供应量或者减少纸币发行量,使之少于市场上媒介商品流通所需要的货币量,以减轻纸币贬值的程度或使纸币升值,使得市场上商品的价格下降,从而提高货币购买力。

- 资本集中

答:资本集中是指把若干个规模相对较小的资本合并重组为规模较大的资本。资本集中的途径有:①并购,即在竞争中居优势地位的资本并购居劣势地位的资本,包括部分并购或整体并购;②联合,即原有的、分散的单个资本联合成新的更大的资本;③通过向社会发行股票等方式,把社会闲散资金集中起来使之转化为资本。资本集中不会引起社会资本的增大,但可以改变资本的结构和质量。

资本集中是扩大单个资本总额的一种形式。资本集中不会引起社会资本的增大。也不受社会财富增加量的限制。资本集中能在较短时间内实现资本规模的迅速扩张,形成合力,兴办小资本无力兴办的大型项目,并有利于优化劳动组合、降低生产成本、提高生产要素使用效率等。但是,资本集中有时也会导致垄断,对技术进步和消费者产生不利影响。

- 剩余价值

答:剩余价值是指雇佣工人创造的、被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。或者说,剩余价值是雇佣工人剩余劳动时间的凝结,是物化的剩余劳动。它体现了资本家剥削雇佣工人的关系。剩余价值是马克思主义政治经济学中的一个核心概念。在资本主义社会中,剩余价值被资本家无偿占有,体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。

按照剩余价值的生产方法,可分为绝对剩余价值和相对剩余价值。绝对剩余价值是指在必要劳动时间一定的条件下,通过延长工作时间从而延长剩余劳动时间而生产的剩余价值;相对剩余价值是指压缩必要劳动时间、相应延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。在早期资本主义社会,资本家以获取绝对剩余价值为主。后来变为以获取相对剩余价值为主。

- 创新驱动战略

答:创新驱动发展战略就是以创新为动力,推动经济发展方式转变,实现经济全面协调可持续发展的战略。创新驱动的主要特征是利用知识、科技、制度和管理创新要素对现有的资本、劳动力、物质资源等有形要素进行新组合,以创新的知识和技术改造物质资本、提高劳动者素质和科学管理,促进经济发展。

- 生产方式

答:生产方式是指人类社会为了存在和发展而获得物质资料的方式。生产方式包括对立统一的两个方面:生产力和生产关系,生产力是生产方式的物质内容,生产关系则是生产方式的社会形式,其中,生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。物质资料的生产方式对社会生活的一切方面起决定作用。生产方式制约着整个社会的政治制度、社会思想和社会文化等方面。随着生产方式的发展变革,社会庞大的上层建筑也会或快或慢地发生变革,从而推动着人类社会逐步向高级阶段发展。

- 价格

答:价格通常指市场价格,是商品价值的货币表现,是商品的交换价值在流通过程中所取得的转化形式。价格是一种从属于价值并由价值决定的货币价值形式。价值的变动是价格变动的内在的、支配性的因素,价值是价格形成的基础。但是,由于商品的价格既是由商品本身的价值决定的,也是由货币本身的价值决定的,因而商品价格的变动不一定反映商品价值的变动。在简单商品经济条件下,商品价格随市场供求关系变动并围绕它的价值上下波动;在资本主义商品经济条件下,由于部门之间的竞争和利润的平均化,商品价值转化为生产价格,商品价格随市场供求关系变动并围绕生产价格上下波动。

- 商业信用

答:商业信用是指企业之间以赊销商品或预付货款的形式形成的一种借贷关系。商业信用的基本形式包括商品赊销(卖方向买方提供信用)和预付货款(买方向卖方提供信用)。在这两种形式中,最主要的是商品赊销。商业信用具有以下特点:

(1)商业信用是商品生产者之间以商品形态提供的信用,贷出的资本就是待实现的商品资本。

(2)商业信用主要是职能资本在商品买卖中相互提供的信用。

(3)商业信用的发展程度直接依存于商品生产和流通的状况。

(4)商业信用是银行信用乃至整个信用体系的基础。

- 资本原始积累

答:资本原始积累是指资本生产方式确立之前,通过暴力剥夺直接生产者,使生产资料与劳动者分离,生产资料和大量货币财富在资本家手中迅速积累的过程。对货币财富的剥夺是资本原始积累的重要因素,这是通过殖民制度、国债、重税、保护关税和商业战争等暴力手段进行的。资本原始积累的实质就是生产者和生产资料相分离的历史过程。这个过程一方面使社会的生活费料和生产资料以及货币转化为资本,另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。

- 经济全球化

答:经济全球化是指以资本、技术、信息等各类生产要素在全球范围内进行流动和配置,各国经济相互联系、相互依赖的一体化过程。具体表现为贸易自由化程度提高,金融国际化趋势增强,全球生产经营网络形成,区域经济集团化向纵深发展,世界各国在有关全人类共同关心的资源问题、环境问题等方面的合作与联系日益加强等。国际贸易自由化迅速发展是经济全球化的基础和第一大推动因素,国际资本自由流动是经济全球化的第二大推动因素。

经济全球化有三种形态:

①贸易全球化,即商品的大规模跨国界流动,进行全球贸易;

②生产全球化,即以跨国公司为载体的全球生产体系;

③科技全球化,即研发行为和技术能力的大规模跨国界流动。

- 现代企业制度

答:现代企业制度是指适应社会化大生产的需要,反映市场经济的要求,企业真正成为面向国际、国内市场的法人实体和市场竞争主体的一种企业制度。其特征是产权清晰、权责明确.政企分开、管理科学,是现代市场经济的基础。现代企业制度的具体形式一般表现为公司制,法人治理结构是现代企业制度的核心,以公有制为主体的现代企业制度是我国社会主义市场经济体制的基础。现代企业制度的基本内涵是:

(1)在法律地位上,公司是企业法人。一方面,公司是独立于其出资者之外的法人实体。股东作为出资者,按投入公司的资本额享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者等权利;公司享有由股东投资形成的全部法人财产权。依法享有民事权利,独立承担民事责任。出资者所有权与企业法人财产权相分离。另一方面,公司以其全部法人财产,按照市场需求,依法自主经营、自负盈亏。

(2)在法律责任上,股东与公司具有不同的责任。股东以其出资额或所持股份为限对公司承担责任,公司则以其全部资产对公司的债务承担责任。

(3)在内部管理制度上,公司实行法人治理结构。

- 社会资本

答:社会资本又称“社会总资本”,是指以社会分工和市场交换为条件,相互联系,相互依存,相互制约的全社会各单个资本的总和。社会资本的构成具有广泛性和系统性。广泛性是指社会资本所包含的单个资本,不仅有投在生产资料生产部门的资本,也有投在消费资料生产部门的资本;不仅有投在物质生产领域的资本,也有投在服务业的资本。系统性是指构成社会资本这个有机整体的各产业及产业内部各部门的资本投放都必须符合一定的客观比例,而且投在各部门和产业的资本,其各自运行也必须互相配合。社会资本的整体功能不等于组成社会资本的各部分资本的简单算术和,社会资本的内部构成状况决定了其整体的功能是大于还是小于部分之和。

- 垄断

答:垄断市场是指整个行业中只有唯一的一个厂商的市场组织。垄断市场的条件主要有三点:①市场上只有唯一的一个厂商生产和销售商品;②该厂商生产和销售的商品没有任何相近的替代品;③其他任何厂商进入该行业都极为困难或不可能。

- 商业利润

答:商业利润指商业资本家经营商业所获得的利润,是产业工人创造、由产业资本家让渡给商业资本家的一部分剩余价值。它在量上等于平均利润,体现了商业资本家、产业资本家共同分配雇佣工人创造的剩余价值的关系。商业利润的获取是通过价格差额的方法来实现的,即产业资本家按低于商品生产价格的价格,把商品卖给商业资本家,商业资本家再按生产价格把商品卖给消费者,其中的差额就是商业利润。

- 社会主义初级阶段

答:社会主义初级阶段特指我国在生产力落后,商品经济不发达的条件下建设社会主义必然经历的特定阶段,不是指任何国家进入社会主义都经历的起始阶段。即从1956年社会主义改造基本完成到21世纪中叶社会主义现代化基本实现的整个历史阶段。社会主义初级阶段的论断包括两层涵义:一是我国已经进入社会主义社会,我们必须坚持而不能离开社会主义;二是我国的社会主义社会正处于并将长期处于初级阶段,我们必须正视而不能超越这个初级阶段

- 抽象劳动

答:抽象劳动是指撇开劳动的具体形式无差别的人类劳动。抽象劳动没有质的差别,只有量的差别。抽象劳动是价值的源泉,但抽象劳动不等于价值,抽象劳动只有凝结到商品中才能形成价值。

比如:尽管缝和织是不同质的生产活动,但二者都是人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费,从这个意义上说,二者都是人类一般劳动,即抽象劳动。作为价值所体现的,就是这种相同的、一般人类劳动的凝结。

- 资本周转速度

答:资本周转速度是指资本在一定时期内的周转次数。资本的周转速度可以用周转时间或周转次数来表示。资本周转时间的长短,标志着资本周转速度的快慢。周转时间越短,表明周转速度越快;周转时间越长,表明周转速度越慢

资本周转速度的快慢受多种因素的影响,主要有两个:

一是资本周转时间的长短,资本周转时间包括生产时间和流通时间。资本周转速度与周转时间成反比。资本周转时间越短,资本的周转速度就越快;资本周转时间越长,资本的周转速度也就越慢;

二是生产资本的构成,即固定资本和流动资本的比例。生产资本中固定资本占的比重大,整个资本周转速度就慢,相反流动资本占的比重大,整个资本的周转速度就快。

- 两大部类

答:社会生产两大部类是指按产品的最终用途把社会生产各部门划分为生产资料生产和消费资料生产两个类别。生产生产资料的部门是第I部类,生产消费资料的部门是第II部类。在每一部类内部,又包括许多生产部门。两大部类的分类是从社会产品的实物形态出发,以其经济用途作为划分的标志

社会生产两大部类之间存在着密切的关系,两大部类不仅必须同时并存,而且相互之间必须保持适当的比例。把社会生产划分为两部类,是马克思的一大贡献,它同社会产品的产值划分为c+v+m的分类一起,成为马克思关于再生产理论的两条基本原理,是再生产理论的科学基础。

- 级差地租

答:土地级差地租,土地地租因受地理位置、土地肥沃程度和距离市场远近等不同的影响,存在优劣的等级之分。土地所有者利用较好的土地和生产率高的投资而获得的超额利润,亦即超过平均利润以上的余额,称为“级差地租”。

级差地租的源泉,是农业劳动者创造的超额剩余价值。级差地租按其形成的基础不同,表现为两种形式:第一种形式(级差地租I)是同土地肥沃程度、位置优劣有关的级差地租;第二种形式(级差地租II)是因在土地上连续追加投资所引起不同劳动生产率有关的级差地租。资本主义和社会主义条件下的级差地租有着本质上的区别,前者反映的是土地所有者、农业资本家与雇佣农业工人之间的剥削与被剥削的关系,以及阶级对抗的关系;后者反映的是国家、集体和个人在根本利益一致前提下的经济利益上的差别。

- 平均利润

答:平均利润是指投入不同部门的同量资本获得的等量利润或职能资本家按平均利润率获得的利润。是社会剩余价值总量在各部门资本家之间重新瓜分的结果,体现了整个资产阶级共同剥削整个无产阶级的关系。获得平均利润是资本的平等权利和资本的社会分工的内在要求。利润平均化只是一种趋势,实际经济生活中的同量资本不一定都能得到等量利润。

平均利润=预付资本×平均利润率

参加利润平均化的资本,主要是工业资本、农业资本、商业资本和银行资本,从而工业利润、农业利润、商业利润和银行利润在量上要等于平均利润。利润转化为平均利润以后,各生产部门所得到的平均利润与实际生产的利润或剩余价值在量上一般不等。不同部门的等量资本能够得到等量利润,似乎利润量只同资本量有关,而与劳动量无关,这就进一步掩盖了利润的本质和起源,掩盖了资本主义的剥削关系

- 经济发展方式

答:经济发展方式即生产要素分配投入组合使用的方式。

经济发展方式既包括经济增长方式的内容,还包括产业结构、收入分配、居民生活以及城乡结构、区域结构、资源利用、生态环境等方面的内容

其中,经济增长方式一般是指通过生产要素变化包括数量增加、结构变化、质量改善等,实现经济增长的方法和模式。

- 社会必要劳动时间

解:社会必要劳动时间是指在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。这里所说的现有的正常的生产条件,是指现时某一生产部门大多数产品生产已经达到的技术装备水平。

社会必要劳动时间的定义包含以下三点内容:

①社会正常的生产条件是指一定时期某一生产部门大多数生产者普遍使用的生产条件,其中最主要的是劳动工具。

②正常的生产条件不是过去的,也不是将来的,而是现有的正常的生产条件。

③在社会标准生产条件下,由于商品生产者劳动熟练程度和强度不同,他们生产同种商品花费的劳动时间是不同的,而决定价值的只能是社会平均的劳动熟练程度和强度。

社会必要劳动时间还有第二种含义:

在一定时期,社会总劳动时间是一定的。社会总需求具有一定的结构,即对不同商品有不同的需求量,按商品的需求比例把社会总劳动时间分配给不同的商品,各种商品分配到的社会劳动时间即第二种社会必要劳动时间。

两种社会必要劳动时间具有相关性,共同决定商品价值。第一种劳动时间是价值决定的基础,第二种必要劳动时间是价值的实现。

【补充】两种社会必要劳动时间的区别在于:

①角度不同。第一种社会必要劳动时间从社会生产条件角度说明价值决定;第二种社会必要劳动时间从社会需求角度说明价值的决定。

②对象不同。第一种社会必要劳动时间所决定的是单位商品的价值;第二种社会必要劳动时间决定的是总部门的商品的价值。

- 资本集中

答:资本集中是指把若干个规模相对较小的资本合并重组为规模较大的资本。资本集中的途径有:

①并购,即在竞争中居优势地位的资本并购居劣势地位的资本,包括部分并购或整体并购;

②联合,即原有的、分散的单个资本联合成新的更大的资本;③通过向社会发行股票等方式,把社会闲散资金集中起来使之转化为资本。资本集中不会引起社会资本的增大,但可以改变资本的结构和质量。

资本集中是扩大单个资本总额的一种形式。资本集中不会引起社会资本的增大。也不受社会财富增加量的限制。资本集中能在较短时间内实现资本规模的迅速扩张,形成合力,兴办小资本无力兴办的大型项目,并有利于优化劳动组合、降低生产成本、提高生产要素使用效率等。但是,资本集中有时也会导致垄断,对技术进步和消费者产生不利影响。

- 资本有机构成

答:资本有机构成是指由资本的技术构成决定并反映资本技术构成变化的资本价值构成。在生产过程中,一定的资本由生产资料和劳动力两部分构成,这两者之间存在着一定的数量比例关系。生产资料和劳动力之间的数量比例关系是由生产技术发展水平的高低决定的,所以称为资本的技术构成。

从价值形态看,用于生产的资本是由不变资本和可变资本两部分组成,不变资本价值和可变资本价值之间的数量比例关系称为资本的价值构成。资本的技术构成从根本上决定着资本的价值构成,资本的价值构成的变化,通常反映资本技术构成的变化。资本有机构成是把资本技术构成与资本价值构成结合在一起的概念。

随着资本主义的发展,资本有机构成有不断提高的趋势,表现为全部资本中不变资本所占的比重增大,可变资本的比重减少。

- 新发展理念

解:新发展理念是创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,是管全局、管根本、管长远的导向,具有战略性、纲领性、引领性。新发展理念,指明了“十三五”乃至更长时期我国的发展思路、发展方向和发展着力点,要深入理解、准确把握其科学内涵和实践要求。

创新发展注重的是解决发展动力问题。协调发展注重的是解决发展不平衡问题。绿色发展注重的是解决人与自然和谐问题。开放发展注重的是解决发展内外联动问题。共享发展注重的是解决社会公平正义问题。

【补充】发展理念是发展行动的先导,是管全局、管根本、管方向、管长远的东西。创新发展,就是要更换“发动机”,注重解决培育发展新动力问题。协调发展,就是要“补短板”,注重解决发展不协调不平衡问题。绿色发展,就是坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,注重处理好人与自然和谐共生的问题。开放发展,就是要在“引进来”“走出去”上双向发力,注重解决好发展的内外联动问题。共享发展,就是要把“蛋糕”分配好,注重解决好社会公平正义问题。创新、协调、绿色、开放、共享这五大发展理念,是相互贯通、相互促进的有机整体,统一于“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局中。

- 剩余价值规律

解:资本主义的基本经济规律。它表明资本主义生产的目的是为了生产和占有剩余价值。即资本家用绝对或相对地延长工人剩余劳动时间,提高劳动强度,改进生产技术等方法,最大限度地获取由雇佣劳动者创造的剩余价值。它支配着资本主义生产的一切主要方面和主要过程,决定着资本主义生产方式基本矛盾的日益尖锐化以及资本主义发生、发展和灭亡的历史趋势。

【补充】

(1)剩余价值规律,就是在资本主义条件下,生产剩余价值的客观必然性。

(2)剩余价值规律是资本主义基本经济规律,这是因为在资本主义经济规律中,剩余价值规律居于支配地位,起着决定作用:

第一,剩余价值规律决定资本主义生产的实质。资本主义的生产目的是追求剩余价值,使资本增殖。资本家的一切活动,都是在执行资本的职能。

第二,剩余价值规律决定资本主义再生产的各环节。资本主义生产的各环节都是为生产剩余价值服务的,并且是由获得剩余价值的多少决定的。

第三,剩余价值规律决定着资本主义内在矛盾发展的全部过程。对剩余价值的追求驱使资本家不断改进技术,提高劳动生产率,这就使生产和消费的矛盾加剧和扩大,再生产比例遭到破坏,产品实现困难,引发经济危机,最终导致资本主义制度灭亡。

由于剩余价值规律反映了资本主义生产的实质,决定着资本主义生产的目的和手段,决定着资本主义生产的一切主要方面和主要过程,决定着资本主义生产的高涨和危机、发展和灭亡,因此是资本主义基本经济规律。

- 社会主义本质

解:社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕

会主义初级阶段的最根本任务就是发展生产力。贫穷不是社会主义,社会主义初级阶段的最根本任务就是发展生产力。社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些,并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。

“解放生产力、发展生产力”,目的是满足人民需要,实现共同富裕。社会主义最大的优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。

- 价值规律

解:价值规律是商品生产和商品交换的基本经济规律。即商品的价值量取决于社会必要劳动时间,商品按照价值相等的原则互相交换。

价值规律表现形式是市场供求影响商品价格,商品价格以价值为中心上下波动。商品价格虽然时升时降,但商品价格的变动总是以其价值为轴心。另外,从较长时期和全社会来看,商品价格与价值的偏离有正有负,可彼此抵消。因此总体上商品的价格与价值还是相等的

- 商品拜物教

答:商品拜物教是指人的社会关系被物的关系所掩盖,人的关系被颠覆地表现为物的关系并反过来支配人们的命运的现象。商品的神秘性质是由商品形式本身所引起的。因为随着劳动产品取得了商品形式,人类劳动的同一性质便表现为商品的价值;用时间计量的人类劳动力的耗费,便表现为商品的价值量;而人们之间互相交换劳动的关系,则表现为商品与商品之间的物的关系。这样一来,商品形式就把人们本身劳动的社会性质,反映成为劳动产品本身的物的性质,反映成这些物的天然的社会属性,从而把商品生产者的社会关系,反映成为存在于他们之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换,劳动产品成了商品,成了可感觉而又超感觉的东西,本来是人们之间的一定的社会关系,却采取了物与物的关系的虚幻形式,形成了物对人的统治关系。

在以私有制为基础的商品经济中,商品世界的这种拜物教性质,是来源于生产商品的劳动所特有的社会性质,即私人劳动与社会劳动及其矛盾。

ZZU2022年大二生化、生理考题.pdf

百度网盘自取:

生理学名词解释.pdf生理学大题.pdf《生理学》学习通选择题.pdf《生理学》案例分析(10分).pdf机能学实验.pdf

《生理学》

名词解释

注: ——历年考过

第1章——绪论

【历年考察过的名词解释】

- internal environment(内环境):体内各种组织细胞直接接触并赖以生存的环境(即细胞外液)称为内环境。

- homeostasis(稳态):内环境理化性质,如温度、酸碱度、渗透压和各种液体成分的相对恒定状态。

- positive feedback(正反馈):从受控部分发出的反馈信息促进与加强控制部分的活动称正反馈。

- negative feedback(负反馈):从受控部分发出的反馈信息减弱控制部分的活动(即使控制部分的活动向相反的方向变化),称负反馈。

- autoregulation(自身调节):指内、外环境变化时,组织细胞不依赖于神经或体液调节而产生的特定适应性反应。

【补充】

reflex(反射):反射是神经调节的基本形式,它的结构基础是反射弧。

humoral regulation(体液调节):生物体通过体液中某些化学物质(如内分泌激素、生物活性物质或某些代谢产物等)而影响生理功能的一种调节方式,主要调节机体的生长、发育和代谢活动。

nervous regulation(神经调节):多细胞生物通过神经反射活动而影响其生理功能的一种调节方式。

feed-forward(前馈):干扰信息在作用于受控部分引起输出变量改变的同时,还可以直接通过感受装置作用于控制部分,使在输出变量未出现偏差而引起反馈性调节之前得到纠正。这种干扰信号对控制部分的直接作用,称为前馈。

第2章——细胞的基本功能

【历年考察过的名词解释】

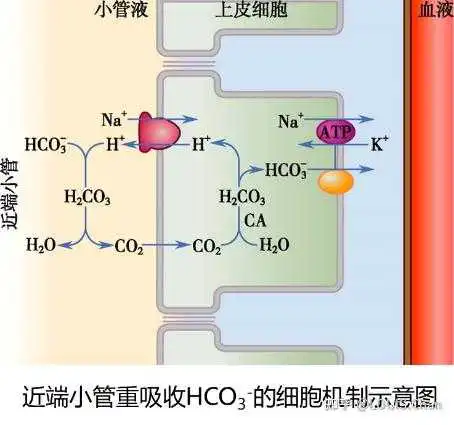

- secondary active transport(继发性主动转运):指某一物质的逆浓度差转运所需要的能量不是直接来自ATP,而是依赖钠泵活动形成钠离子浓度差所造成的势能而实现的主动转运。

- absolute refractory period,ARP(绝对不应期):在组织接受一次刺激而兴奋的一个较短时间内,它无论再接受多强的刺激也不能产生动作电位。这一时期称为绝对不应期。

- threshold potential(阈电位):能使Na+通道大量开放从而诱发动作电位产生的临界膜电位。

- facilitated diffusion(易化扩散):是指非脂溶性小分子物质或某些离子在跨膜蛋白帮助下,顺电-化学梯度的跨膜转运。

- depolarization(去极化)

- isometric contraction(等长收缩)

【补充】

simple diffusion(单纯扩散):指物质从质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行的跨膜扩散

active transport(主动转运):指某些物质在膜蛋白的帮助下,由细胞代谢提供能量而进行的逆浓度梯度和电位梯度跨膜转运。

primary active transporet(原发性主动转运):细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度和电位梯度转运的过程。

exocytosis(出胞):胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。如外分泌腺细胞排放酶原颗粒和黏液、内分泌细胞分泌激素、神经纤维末梢释放神经递质等。

endocytosis/internalization(入胞/内化):细胞外大分子物质或物质团块如细菌、死亡细胞或细胞碎片等被细胞膜包裹后以囊泡形式进入细胞的过程。

resting potential,RP (静息电位):静息状态下,存在于细胞膜两侧的内负外正的电位差称为静息电位。

polarization(极化):生理学中,通常将安静时细胞膜两侧处于外正内负的稳定状态称为极化。

action potential,AP(动作电位):是指细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的膜电位波动。

“all or none” (“全或无”现象):若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生;当刺激达到一定强度时,所产生的动作电位,其幅度便达到该动作电位的最大值,不会随刺激强度的继续增强而增大。

local current(局部电流):在可兴奋细胞产生动作电位(兴奋)的部位和与之相邻近的未兴奋部位之间,由于电位差的存在而产生的电荷移动称为局部电流。

saltatory conduction(跳跃式传导) :有髓鞘神经纤维的髓鞘有电绝缘性,当某一郎飞结处产生兴奋(动作电位)时,只能与邻近的未兴奋的郎飞结处产生局部电流,使其去极化达阈电位而产生兴奋,因在传导只是在郎飞结处产生动作电位,而髓鞘处(结间)不产生动作电位,故称为跳跃传导。

relative refractory period,RRP(相对不应期):绝对不应期之后,细胞兴奋性逐渐恢复,再次接受刺激后可发生兴奋,但刺激强度必需大于原来的阈值。

local potential (局部电位):细胞受到刺激后,由膜主动特性参与即部分离子通道开放形成的、不能向远距离传播的膜电位改变称局部电位。

end-plate potential,EPP(终板电位):运动神经末梢释放Ach激活终板膜上的N2型Ach受体阳离子通道,产生膜电位变化(主要是Na+内流和K+外流),Na+的净内流使终板膜发生去极化反应,称为终板电位。

incomplete tetanus(不完全强直收缩) :后一次收缩过程叠加在前一次收缩过程的舒张舒展期,所产生的收缩总和称为不完全强直收缩。

preload(前负荷):是指肌肉收缩之前就加在肌肉上的负荷,它主要影响肌肉的初长度。

afterload(后负荷):肌肉收缩之后承受的负荷,数值上可用后负荷表示收缩张力的大小。

isotonic contraction(等张收缩):肌肉收缩时张力不变(只有长度的缩短)的收缩。

excitation-contraction-coupling(兴奋-收缩耦联):将横纹肌细胞产生动作电位的电兴奋过程与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介机制。

第3章——血液

【历年考察过的名词解释】

- hematocrit(血/红细胞比容):血细胞在血液中所占的容积百分比,称为血细胞比容。

- hemostasis(生理性止血):正常情况下,小血管在受损后引起的出血在几分钟内就会自行停止的现象称为生理性止血,主要包括:①血管收缩 ②血小板血栓形成 ③血液凝固

- blood coagulation(血液凝固):血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程,其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性纤维蛋白的过程。

- bleeding time(出血时间):临床上常用用小针刺破耳垂/指尖使血液自然流出,然后测定出血持续的时间,这段时间称为出血时间。

【补充】

plastic deformation(可塑变形性):正常红细胞在外力作用下具有变形的能力。

suspension stability(悬浮稳定性):将盛有抗凝血的血沉管垂直静置,尽管红细胞的比重大于血浆,但正常时红细胞下沉缓慢,表明红细胞能相对稳定地悬浮于血浆中,这一特性称为悬浮稳定性。

erythrocyte sedimentation rate,ESR(红细胞沉降率):将血液加抗凝剂混匀,静置于一支分血计中,红细胞在1小时内下沉的距离(mm),称红细胞沉降率,简称血沉。

osmotic(渗透脆性):红细胞在低渗溶液中发生膨胀破裂的特性。

ABO blood group system(ABO血型系统):根据红细胞膜上是否存在A抗原和B抗原,将血液分成A型、B型、AB型和O型。红细胞膜上含有A抗原称A型,含有B抗原称B型,同时含A抗原和B抗原为AB型,不含A抗原和B抗原为O型,这一血型系统称为ABO血型系统。

isotonic solution(等张溶液):能使悬浮于其中的红细胞保持正常形态和大小的溶液,称为等张溶液。(实际上,等张溶液是由不能自由通过细胞膜的溶质所形成的等渗溶液,因此0.9%的NaCl溶液既是等渗溶液,也是等张溶液;1.9%的尿素虽是等渗溶液,却不是等张溶液。)

isosmotic solution(等渗溶液):指渗透压与血浆相等的溶液,0.9%的氯化钠溶液,1.9%的尿素溶液,5%的葡萄糖溶液等。

extrinsic pathway(外源性凝血途径):由来自于血液之外的组织因子暴露于血液,激活因子Ⅹ而启动的凝血过程,称为外源性凝血途径。

intrinsic pathway(内源性凝血途径):完全依靠血浆内的凝血因子逐步使因子Ⅹ激活而发生的凝血称为内源性凝血途径。

第4章——血液循环

【历年考察过的名词解释】

- stroke volume(每搏输出量):一侧心室在一次心脏搏动所射出的血液量,称为每搏输出量,简称每搏量。

- central venous pressure(中心静脉压):通常将右心房和胸腔内大静脉血压称为中心静脉压。

- homometric regulation(等长调节):通过改变心肌收缩能力的心脏泵血功能调节。

- heterometric regulation(异长自身调节):通过改变心肌初长度而引起心肌收缩力改变的调节。

- ventricular function curve(心室功能曲线):观察心室舒张末期压力和和心室搏功之间关系的曲线。

- shunt vessel(短路血管):是指血管床中小动脉和小静脉之间的直接吻合支。

【补充】

cardiac cycle(心动周期):心脏的一次收缩和舒张构成一个机械活动周期,称为心动周期。在一个心动周期中,心房和心室的机械活动都可分为收缩期和舒展期。由于心室在心脏泵血中起主要作用,故心动周期通常是指心室的活动周期。

ejection fraction(射血分数):博出量占心室舒张末期容积的百分比,称为射血分数。

cardiac output(心输出量):一侧心室每分钟射出的血液量,称为每分输出量。简称心输出量。

cardiac index(心指数):以单位体表面积计算的心输出量,称为心指数。

fast response cell (快反应细胞):由快钠通道开放引起的0期快速去极化的心肌细胞。包括心房肌细胞,心室肌细胞和蒲肯野细胞等

slow response cell(慢反应细胞):由慢钙通道开 放引起的0期缓慢 去极化的心肌细胞。包括窦房结细胞和房室结细胞等。

premature systole(期间收缩):在 心室 肌的有效不应 期后,下一次 窦房结 兴奋到达前,心室受到一次外来刺激,则可提前产生一次收缩,称为期间收缩。

compensatory pause(代偿性间歇):在一次期间收缩之后, 伴有一次比较 大的 心室舒 张期,称为代偿性间歇

systolic pressure(收缩压):心室收缩时,主动脉血压的最高值。

diastolic pressure(舒张压):心室舒张时,主动脉血压的最低值。

mean arterial pressure(平均动脉压):一个心 动周期中每一瞬间动脉血压的平均值称为平均动脉压。约为舒张压+1/3脉压

microcirculation(微循环):指微动脉和微静脉之间的血液循环。

(有效率过压):促进液体滤过的力量和重吸收的力量之差,称为有效滤过压。

period of isovolumic contraction(等容收缩期):从房室瓣关闭到半月瓣开启的时期。

period of isovolumic relaxation(等容舒张期):从半月瓣关闭到房室瓣开启的时期。

myocardial contractility(心肌收缩能力):心肌不依赖前后负荷而改变其力学活动的内在特性。

autorhythmicity(自动节律性):心肌组织能够在没有外来刺激的条件 下,自动地发生节律性兴奋的特性,简称自律性。

normal pacemaker(正常起搏点):指主导整个心脏兴奋和收缩的正常部位即窦房结。

latent pacemaker(潜在起搏点):窦房结以外只起兴奋 传导作用的 心肌自 律组织,不表现自身的自律性。

ectopic pacemaker(异位起搏点):窦房结以外某自律组织发生自动兴奋,主导心房 或心室的跳动,这些异常的起搏部位称异位起搏点。

atrioventricular delay(房室延搁):指兴奋由心房传至心室要经过一段时间延搁的现象。

resistance of blood flow(血流阻力):血液在血管内流动时所遇到的阻力。

arterial blood pressure(动脉血压):动脉内流动的血液对单位面积动脉管壁的侧压力。

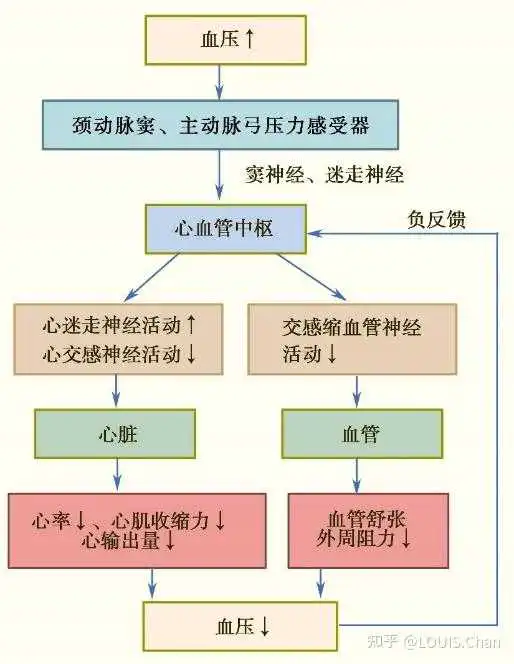

baroreceptor reflex(压力感受性反射):因动脉血压改变而发生的使动 脉血压恢复到原先水平的反射。

第5章——呼吸

【历年考察过的名词解释】

- ventilation/perfusion ratio (V/Q) (通气/血流比值):指每分钟肺泡通气量和每分钟肺血流量之间的比值。

- tidal volume (TV)(潮气量):是指每次呼吸时吸入或呼出的气体量,因呼吸交替似潮水涨落而得其名。

- vital capacity(肺活量):尽力吸气后,从肺内所能呼出的最大气体量。

- pulmonary ventilation(肺通气):是肺与外界环境之间的气体交换过程。

- pulmonary stretch reflex (肺牵张反射):由肺扩张或肺萎陷引起的吸气抑制或吸气兴奋的反射。

- intrapleural pressure (胸膜腔内压):指胸膜腔内的压力。通常比大气压低,为负压。

- oxygen saturation (血氧饱和度):是指Hb(或血液)氧含量和氧容量的百分比。

- alveolar dead space (肺泡无效腔):指进入肺泡的气体,因血流在肺内分布不均而未能都与血液进行气体交换,未能发生交换的这一部分肺泡容量。

【补充】

forced expiratory volume (用力呼气量):是指一次最大吸气后再尽力尽快呼气时,在一定时间内所能呼出的气量,通常以它所占用力肺活量的百分数来表示。

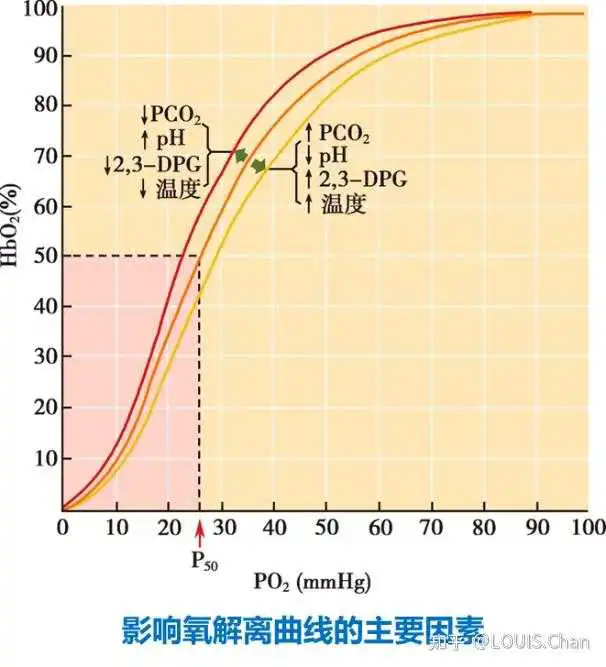

oxygen dissociation curve (氧解离曲线):是表示血PO2与Hb氧饱和度关系的曲线。

Haldane effect (何尔登效应):O2与Hb结合将促使CO2的释放,而去氧Hb则容易与CO2结合,这一现象称为何尔登效应。

oxygen capacity (氧容量):100ml血液中,Hb所能结合的最大O2量称为Hb的氧容量。

alveolar ventilation (肺泡通气量):是每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于(潮气量—无效腔气量)×呼吸频率。

functional residual capacity (功能残气量):平静呼气末尚存留于肺内的气体量。等于残气量与补呼气量之和。

P50:是使Hb氧饱和度达50%时的PO2。

pulmonary diffusion capacity (肺扩散容量):指在单位分压差(0.133kPa,1mmHg)作用下,每分钟通过呼吸膜扩散的气体的毫升数。

第6章——消化和吸收

【历年考察过的名词解释】

- slow wave/basal electrical rhythm(BER)(慢波/基本电节律):又称基本电节律,指消化道平滑肌细胞在静息膜电位的基础上,自发地产生周期性的轻度去极化和复极化由于其频率较慢,故称慢波。

- brain-gut peptide(脑-肠肽):指既存在于脑中又存在于胃肠,呈现双重分布的肽类激

- gastric emptying(胃排空): 胃排空:食物由胃进入十二指肠的过程。

- gastrointestinal hormone(胃肠激素): 分布于胃肠道的内分泌细胞所合成的具有生物活性的化学物质。

- gastric receptive relaxation(胃容受性舒张): 当咀嚼和吞咽食物时,食物对口腔和咽,食管等处感受器的刺激,反射性地引起胃底和胃体肌肉舒张的活动。

- digestion(消化):食物在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程,称为消化,消化有两种形式,一是机械性消化,二是化学性消化。

- segmentation contraction(分节运动): 在小肠以环形肌为主的节律性收缩和舒张运动。

【补充】

migrating motor complex MMC(移行性复合运动): 非消化期,胃和小肠的运动具有周期性,呈现以间歇性强力收缩并伴有较长时间的静息期为特征的周期性运动。

mucus-bicarbonate barrier(粘液-碳酸氢盐屏障): 胃粘膜表面覆盖着一层粘液,形成一层凝胶,它和胃粘膜分泌的碳酸氢盐一起构成了粘液-碳酸氢盐屏障,该屏障在于防止胃酸返回胃粘膜,对防止胃酸和胃蛋白酶的侵蚀有重要作用。

enterohepatic circulation(胆盐的肠肝循环): 胆盐发挥作用后,绝大部分在回肠吸收入血,通过门静脉再回到肝脏,再组成胆汁的过程。

mass peristalsis(集团蠕动):为大肠具有的一种进行很快,且行进很远的蠕动,它通常开始于横结肠,可将一部分内容物推送至降结肠或乙状结肠。

peristalsis(蠕动): 为纵行肌和环行肌协调起来的一种推进性运动。

第7章——能量代谢与体温

【历年考察过的名词解释】

- thermal equivalent of oxygen(食物的氧热价):通常把某种食物氧化时消耗1L O2所产生的热量称为该种食物的氧热价。

- respiratory quotient(RQ)(呼吸商):一定时间内机体呼出的CO2的量与吸入的O2量的比值称为呼吸商。

- basal metabolic rate(基础代谢率):机体在基础状态下的能量代谢率。基础状态是:清晨、清醒、静卧,未作肌肉活动;前夜睡眠良好,测定时无精神紧张;测定前至少禁食12小时;室温保持在20℃~25℃。

- specific dynamic effect(食物的特殊动力效应):机体在进食后的一段时间内产热量额外增加的现象称为食物的特殊动力效应。

- insensible perspiration(不感蒸发):是指体内的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断渗出而被气化的过程。由于这种蒸发不被人们所察觉,与汗腺活动无关,故此得名。

- shivering themogenesis(战栗产热):在寒冷的环境下机体通过骨骼肌不随意的节律性收缩(即战栗)来增加产热的方式。发生战栗的肌肉不对外做功,但是产热量非常高,有利于维持机体在寒冷环境中的体热平衡。

- energymetabolism(能量代谢率):机体在单位时间内的能量代谢量。

- body temperature(体温):核心部分的温度称为体核温度,表层部分的温度称为体表温度。常说的体温是指机体核心部分的平均温度。

【补充】

sweating(发汗):发汗是通过汗腺主动分泌汗液的过程,并通过汗液蒸发带走热量,是一种重要的散热方式。

set point(调定点):是指恒温动物体温的规定数值,存在于视前区-下丘脑前部,当体温偏离此数值,通过控制系统调节产热和散热,使体温恢复到调定点水平,保持相对恒定。人的调定点数值大概是37℃。

第8章——尿的生成和排出

【历年考察过的名词解释】

- glomerular filtration rate,GFR(肾小球滤过滤):单位时间内(每分钟)两侧肾脏生成的原尿量称为肾小球滤过率。

- filtration fraction(滤过分数):肾小球滤过率和肾血浆流量的比值称为滤过分数。

- renal glucose threshold(肾糖阈):尿中不出现葡萄糖的最高血糖浓度。其值为160~180mg/dL。

- juxtaglomerular apparatus(球旁器):又称球旁复合体,是远曲小管和入球小动脉在肾皮质中相接触处细胞发生特化所形成的结构,由球旁细胞、致密斑、和球外系膜细胞三部分组成。

- effective filtration pressure (有效滤过压):肾小球有效滤过压是肾小球滤过作用的动力。有效滤过压=肾小球毛细血管血压—(血浆胶体渗透压+ 肾小囊内压)

【补充】

excretion(排泄):是指机体将物质代谢终产物、过剩的物质和异物通过排泄器官排出体外的过程。

osmotic diuresis (渗透性利尿):由于小管液中溶质浓度升高,使小管液渗透压升高,对抗水的重吸收,使尿量增加的现象,称为渗透性利尿。

glomerulotubular balance (球—管平衡):不论肾小球滤过率增加或减少,近球小管的重吸收率始终占肾小球滤过率的65%~70%左右,这种现象称为球管平衡。

water diuresis (水利尿):大量饮清水后尿量增加的现象称为水利尿。

plasma clearance (血浆清除率):指肾脏每分钟将多少毫升血浆中所含的某种物质完全清除出去,这个被完全清除了某种物质的血浆毫升数,称为该物质的血浆清除率。

H+—Na + exchange(H+—Na +交换):肾小管上皮细胞分泌H+的同时促进Na+的重吸收,这一过程称为H+—Na +交换。

renin angiotensin aldosterone system (肾素-血管紧张素-醛固酮系统):循环血量减少时,肾脏近球细胞分泌肾素增加,肾素催化血浆中血管紧张素原变成血管紧张素Ⅰ,后者再变成血管紧张素Ⅱ,从而刺激肾上腺皮质球状带合成和分泌醛固酮。

tubule and collecting duct reabsorption (肾小管和集合管的重吸收):原尿或小管液流经肾小管和集合管时,其中的某些成分通过上皮细胞重新回到血液的过程称为肾小管和集合管的重吸收作用。

第10章——神经系统的功能

【历年考察过的名词解释】

- synapse(突触):一个神经元轴突末梢与其它神经元的胞体或突起相接触,相接触处所形成的特化结构称突触。

- excitatory postsynaptic potential (EPSP) (兴奋性突触后电位):突触传递过程中,突触前膜释放的递质与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜发生的去极化膜电位变化称为兴奋性突触后电位。

- neurotransmitter (神经递质):由突触前神经元合成并在末梢释放,特异地作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体,发挥信息传递的一些化学物质。

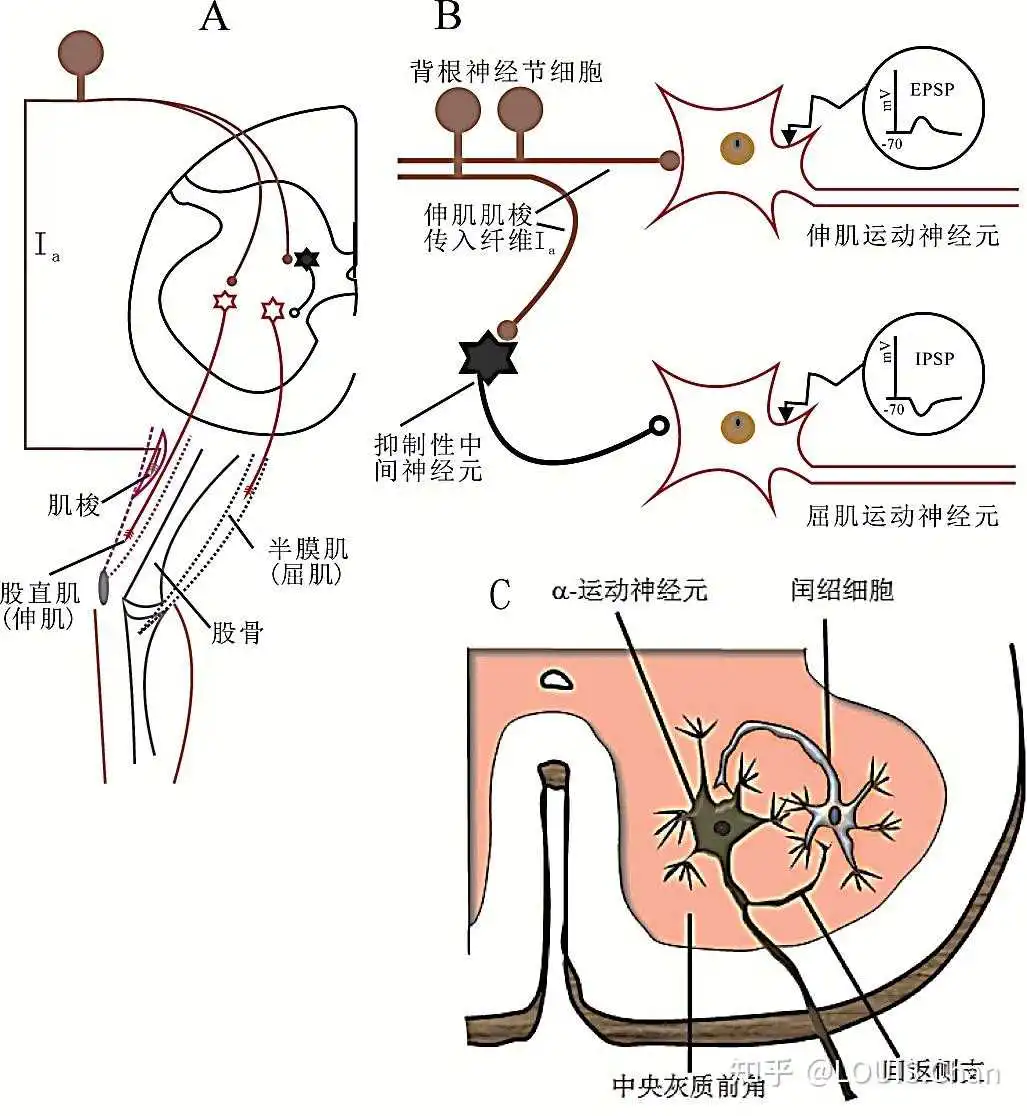

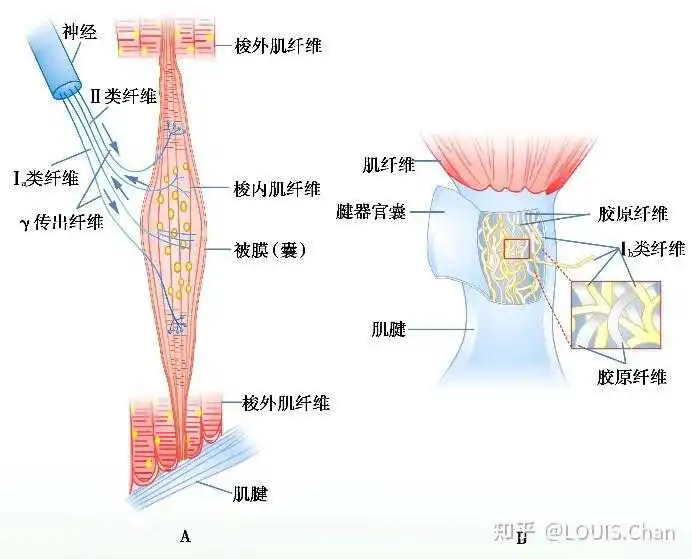

- muscle tonus(肌紧张):缓慢持续牵拉肌肉时,受牵拉的肌肉发生紧张性收缩的反射活动。

- referred pain(牵涉痛):某些内脏疾病往往引起远隔的一定体表部位发生疼痛或痛觉过敏的现象。

- spinal shock(脊休克):当脊髓与高位中枢突然离断后,断面以下的脊髓暂时丧失反射活动能力,进入无反应状态的现象。

- decerebrate rigidity(去大脑僵直):在中脑上、下丘之间切断脑干的动物,出现以伸肌为主的肌紧张亢进现象。主要表现是:动物头尾昂起,脊柱后挺,四肢坚硬如柱。

- axoplasmic transport(轴浆运输):借助轴浆流动在胞体与轴突末梢之间的物质运输称为轴浆运输。

- motor unit(运动单位):由一个-运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位。

- synaptic plasticity(突触可塑性):是指突触的形态和功能可发生较持久改变的特性,从生理学角度看,突触可塑性主要是指突触效能的改变,此外,突触可塑性还包括突触形态和数量的变化,并由此使突触后反应的改变呈现持续性。

【补充】

nerve impulse(神经冲动):指神经纤维传导着的兴奋或动作电位。inhibitory postsynaptic potential (IPSP) (抑制性突触后电位):突触传递过程中,突触前膜释放的递质与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜发生的超极化膜电位变化称为抑制性突触后电位。presynaptic inhibition(突触前抑制):在突触传递过程,突触前膜递质的释放量受与之建立的轴-轴突式突触结构影响而使兴奋性突触前末稍动作电位到达所引起的递质释放减少,使突触后膜EPSP减小,从而引起传递效应减弱。presynaptic facilitation(突触前易化):在突触传递过程,突触前膜递质的释放量受与之建立的轴-轴突式突触结构影响而增加,使突触后膜EPSP 变大,使得某些生理过程变的更容易的现象。afferent collateral inhibition (传入侧支性抑制):传入神经纤维兴奋一个中枢神经元的同时,经侧支兴奋一个抑制性中间神经元,进而使另一个中枢神经元被抑制,这种现象称为传入侧支性抑制。recurrent inhibition (回返性抑制):神经元发出的冲动沿轴突外传的同时,还经过轴突的侧支兴奋抑制性中间神经元,该抑制性中间神经元的轴突折返抵达原先发动兴奋的神经元并形成抑制性突触,使其受到抑制,称为回返性抑制。long-term potentiation(LTP)(长时程增强):突触前神经元在短时间内受到快速重复性刺激后,突触后神经元产生一种快速形成的持续时间较长的突触后电位的持续性增强。Specific projection system(特异投射系统):感觉信息经脊髓/脑干到达丘脑感觉接替核,换神经元后,发出的纤维投射到大脑皮层的特定感觉区,产生特定的感觉,这种感觉投射通路称为特异投射系统tendon reflex(腱反射):快速牵拉肌腱时,受牵拉的肌肉时发生快速收缩的反射活动,如膝跳反射等。

stretch reflex(牵张反射):有神经支配的骨骼肌受到牵拉而伸长时,能反射性地引起受牵拉的肌肉收缩,称为骨骼肌的牵张反射。flexor reflex(屈肌反射):当皮肤受到伤害性刺激时,受刺激的一侧肢体出现反射屈曲反应,是由关节的屈肌收缩而伸肌弛缓形成的,这种反射可使肢体避开伤害性刺激,具有保护意义。cerebellar ataxia(小脑性共济失调):当小脑后叶中间带损伤后肌肉运动进行过程中的动作性协调障碍,称小脑共济失调。evoked cortical potential(皮层诱发电位):感觉传入系统受刺激时,在皮层上某一局限区域可引出较为固定的电位变化。spontaneous electric activity of the brain(自发脑电活动):在无明显刺激情况下,大脑皮层经常性地自发地产生的节律性电位变化。electroencephalogram(EEG)(脑电图):在头皮表面记录到的自发脑电活动。slow wave sleep (慢波睡眠):脑电图特征表现为同步化慢波的睡眠。paradoxical sleep (异相睡眠):脑电图特征表现为去同步化快波的睡眠。

reinforcement(强化):形成条件反射的基本条件是无关刺激和非条件刺激在时间上结合,这个结合过程称强化。first signal system(第一信号系统):是指对现实具体信号发生反应的大脑皮层功能系统。second signal system(第二信号系统):是指对抽象信号发生反应的大脑皮层功能系统。synaptic transmission(突触传递):突触前神经元通过释放神经递质将信息传递给突触后神经元的过程

neuromodulator(神经调质):由神经元产生,作用于特定的受体,增强或削弱递质的效应,调节突触信息传递的作用一类化学物质。posttetanic potentiation(强直后增强):在突触前末稍受到一短串强直性刺激后,突触后电位发生明显增强的现象。primary hyperalgesia(初级痛觉过敏):局部体表组织受伤或注射致痛物质后,轻触该创伤或注射局部体表产生的痛觉过敏现象。secondary hyperalgesia(次级痛觉过敏):体表创伤和注射致痛物质的周边区域虽未直接受损,但痛敏感性增加的现象。decorticate rigidity(去皮层僵直):当皮层与皮层下失去联系时,出现明显的下肢伸肌僵直及上肢的半屈状态。intention tremor(意向性震颤):当小脑后叶中间带(旁中央叶)切除或损伤后,受害动物或患者不能完成精巧动作,肌肉在完成动作时抖动而把握不住动作的方向的现象。

第11章——内分泌

【历年考察过的名词解释】

- endocrine(内分泌):是指腺细胞将其产生的物质(激素),直接分泌到血液或者细胞外液等体液中,并以它们为媒介对靶细胞产生调节效应的一种分泌形式。

- hormone(激素):是内分泌腺或内分泌细胞所合成和分泌的高效能生物活性物质,它以体液为媒介,在细胞之间递送调节信息。

- permissive action(允许作用):是指某种激素对其他激素的支持作用。有些激素本身并不能直接对某些器官组织或细胞产生生物效应,但在它存在的条件下,却可使另一种激素的作用明显增强,这种现象被称为允许作用。

- emergency reaction(应急反应):当机体遇到紧急情况时,如遭遇恐吓、愤怒、焦虑、搏斗等刺激,交感-肾上腺髓质系统的活动增强的适应性反应(包括呼吸加快,通气量增加;心率加快,心肌收缩力增强,心输出量增加,血压升高;内脏血管收缩,肌肉血流量增多;代谢活动加强等)称为应急反应。

- stress reaction(应激反应):当机体受到多种有害刺激如创伤、手术、感染、中毒、疼痛、缺氧、寒冷、精神紧张等,腺垂体立即释放大量ACTH,使GC(糖皮质激素)快速大量分泌,引起机体发生非特异性的适应性反应,称为应激反应。

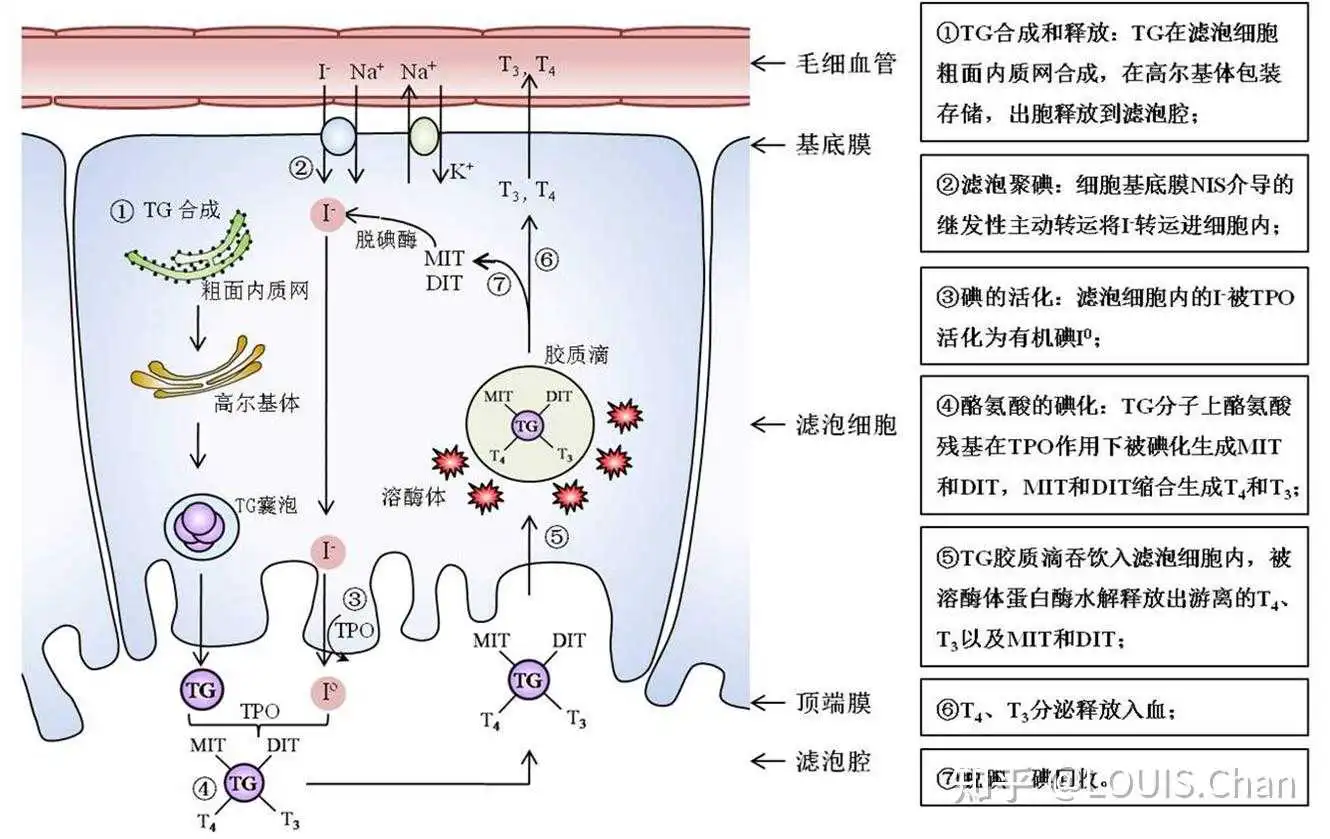

- Wolff-Chaikoff-effect(碘阻滞效应):甲状腺具有能根据血碘的水平,通过自身调节来改变碘的摄取与TH合成的能力,当血碘升高到一定水平(10mmol/L)后反而抑制碘的活化过程,使TH合成减少,这种过量碘抑制TH合成的效应称为碘阻滞效应。

- neuroendocrine(神经内分泌):下丘脑内有一些二神经细胞能合成激素,激素随神经轴突的轴浆流至末梢,由末梢释放入血,这种方式称为神经内分泌调节。(如血管升压素)

- stress(应激):指机体突然受到强烈的有害刺激时,通过下丘脑引起血中促肾上腺皮质激素浓度急剧增高,糖皮质激素大量分泌的现象。

【补充】

neurohormone(神经激素):神经激素:由神经细胞分泌的激素。

paracrine(旁分泌):内分泌细胞分泌的激素通过细胞外液扩散作用于邻近靶细胞的作用方式。

first messenger and second messenger(第一信使和第二信使):激素是将所携带的信息传递到靶细胞的细胞外信使,称为第一信使;将这一信息传递到细胞内,使之产生生理效应的细胞内信使,称为第二信使。

hypothalamic regulatory peptide(下丘脑调节肽):由下丘脑促垂体区肽能神经元分泌的肽类激素,其主要作用是调节腺垂体的活动。

hypophysial portal system(垂体门脉系统):由垂体动脉发出的分支首先到达下丘脑正中隆起,形成初级毛细血管网,然后汇集成垂体门脉在垂体柄中下行至腺垂体形成第二级毛细血管网。下丘脑促垂体区的神经内分泌细胞的轴突末梢与初级毛细血管接触,将调节性多肽释放入门脉系统,被血流运到腺垂体调节腺垂体各激素的分泌。这一血管系统称为垂体门脉系统。

《生理学》

简答、论述题

案例分析

注: ——历年考过

*第1章——绪论

- 人体机能活动的主要调节方式有哪些?各有何特点?(14年、13年)

①神经调节:基本方式为反射,可分为非条件反射和条件反射两大类。在人体机能活动的调节中,起主导作用。

特点:快速准确、部位局限、时间短暂。

②体液调节:指体液中的某些化学成分如激素和代谢产物等,随血液循环或体液运送到靶器官、靶细胞,对其功能进行调节的方式。

特点:缓慢、持久、广泛。

③自身调节:生物体的器官或组织对内、外环境的变化可不依赖神经和体液的调节而产生的适应性反应。即被调节者就是调节者本身。

特点:幅度小、范围窄、灵敏度低。

机体上述三种调节方式之间的关系是:神经调节起主导作用,体液调节起辅助作用,自身调节是神经调节和体液调节的必要补充。 - 生命活动的基本特征有哪些。

(1)新陈代谢 (2)兴奋性 (3)适应性 (4)生殖。 - 内环境的稳态有什么意义。

机体细胞提供适宜的理化环境,因而细胞的各种酶促反应和生理功能才能正常进行,同时内环境也可为细胞提供营养物质,并接受来白细胞的代谢产物。稳态是维持机体正常生命活动的必要条件。 - 什么是反馈?

神经调节活体液调节对效应器实行控制的同时,效应器活动的改变在引起体内特定的生理效应的同时,又通过一定的途径影响控制中枢的活动。这种受控部分不桥有信息返回输给控制部分,并改变它的活动,称为反馈。如果反锁信息产生的结果是提高控制部分的活动,为正反馈。如排尿反射、排便反射等。如果反馈信息产生的结果是减低控制部分的活动,为负反馈。如减压反射等。

第2章——细胞的基本功能

- 简述细胞膜的物质转运方式有几种?其代表物质有哪些?(14年)

①O2和CO2等进出细胞膜的单纯扩散

②脂溶性差的或不溶于脂质的物质,通过细胞膜中的载体和通道分子(蛋白质)的帮助下顺浓度差跨膜转运的易化扩散

③葡萄糖分子等从肠腔进入肠上皮细胞中或从肾小管液中进入肾小肾细胞的消耗能量的逆浓度差的继发性主动转运

④钠离子通过钠泵作用消耗能量逆浓度差由细胞内转到细胞外的原发性主动转运

⑤大分子颗粒或物质团块进入细胞或从细胞中排出的入胞和出胞转运。 - 简述钠泵的生理意义。(09、10年)

①最重要的意义在于它能建立起一种势能贮备,供细胞的其他物质的继发性主动转运利用。

②使细胞内维持高K+状态,这是细胞内许多代谢反应正常进行的必要条件。

③使细胞外维持高Na+状态,保持细胞的正常体积。

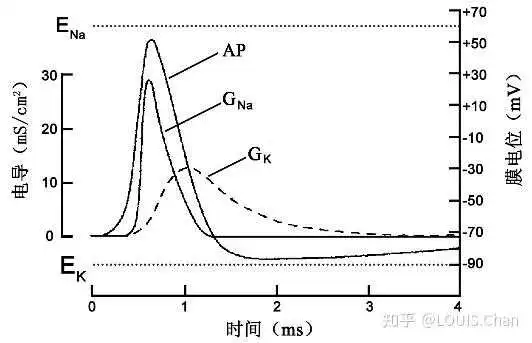

④是细胞产生生物电的基础。 - 试述刺激诱发神经纤维动作电位的机制及动作电位期间Na+、K+电导的变化特征。(18年、10年)

AP机制:

(1)实质是离子跨膜转运的结果: ①离子的电-化学驱动力 ②细胞膜对离子的通透性

(2) ①动作电位去极化相:阈刺激/阈上刺激使膜去极化达阈电位,膜上Na+通道大量开放,Na+迅速内流,使膜发生去极化和反极化。

②动作电位复极化相:Na+通道迅速关闭,Na+内流停止,而K+外流使膜内电位由正值向负值转变,直至恢复到静息电位水平。

AP期间GNa、GK的变化特征:

细胞受到有效刺激去极化时,GNa与GK随去极化程度的增加而增加。

①去极化发生时GNa一开始就立刻增大,而后很快自行下降。

②GK则经一定延迟后逐渐增大,复极化后才回到原先水平,两者都表现出一定的时间依赖性。

膜去极化与GNa之间形成正反馈,使膜快速去极化,膜去极化也使GK增大,导致膜的复极化,使之回复到静息电位水平; - 发生有机磷农药中毒时,毒素作用于神经-肌接头兴奋传递过程中哪个环境?最终使骨骼肌痉挛还是松弛?为什么?(18年)

作用位置:化学性突触传递的环节(抑制已释放的神经递质被酶解代谢而清除的过程)即抑制胆碱酯酶,使Ach持续发挥作用。

使骨骼肌痉挛。原因是:有机磷的毒性主要是对胆碱酯酶,使胆碱酯酶磷酸化丧失活性,导致Ach蓄积在突触间隙,持续作用于N2型乙酰胆碱受体阳离子通道,引发动作电位,导致肌肉痉挛。

- 案例分析:患者女性,37岁,半小时前与家人吵架口服有机磷农药约200ml,送到医院进行检查,发现面部、胸腹部和四肢肌肉出现肌束颤动,如不紧急抢救,病人会很快出现肌肉痉挛继而肌肉麻痹。病人最终会因呼吸肌麻痹造成呼吸困难而死。

已知有机磷农药会造成骨骼肌-神经接头处胆碱酯酶磷酸化而失去活性。

请根据你所学的知识分析病人为什么出现肌肉颤动、肌肉痉挛继而肌肉麻痹。(19年) - 案例分析:某村庄妇女在农田里喷洒敌敌畏时,感觉胸闷气短呼吸困难、肌肉震颤等,家人将其送到医院进行了检查,发现血胆碱酯酶的活力约为30%(正常为100%),随后给予静脉注射解磷定对症治疗。

请问陈三妹发病时,最可能诊断的是什么?陈三妹肌肉出现震颤的机制是什么?(20年)

神经—骨骼肌接头兴奋传递的机制。

运动神经末梢AP→接头前膜去极化→电压门控钙通道开放→Ca2+进人神经末梢→突触囊泡出胞,释放ACh→ACh通过接头间隙→扩散到接头后膜(终板膜)并激活 N2型受体阳离子通道→终板膜对Na+、K+通透性增高→终板膜去极化→终板电位是局部电位,总和达阈电位→骨骼肌细胞产生动作电位,ACh发挥作用后被胆碱酯酶分解失活。

- 什么叫做兴奋性?详述神经纤维在发生一次兴奋后,其兴奋性产生的一系列过程及调节机制。(15年)

兴奋性:兴奋性是指机体的组织或细胞接受刺激发生反应的能力或特性。

试述神经或骨骼肌细胞在兴奋及恢复过程中兴奋性变化的特点及产生的根本原因。 (1)绝对不应期:兴奋性为零,即任何刺激均不能使细胞兴奋。时间相应于动作电位的锋电位时期。这时,Na+通道已全部开放,或者Na+通道全部失活,不可能形成新的Na+内流而产生新的动作电位。 (2)相对不应期:兴奋性较正常低,较阈刺激强的刺激可能引起细胞兴奋。时间相当于负后电位的前半时期,这时,Na+通道只有部分从失活中恢复。 (3)超常期:兴奋性超过正常,因而比阈刺激弱的刺激也可能引起细胞兴奋。时间相当于负后电位的后半时期。虽然这时Na+通道基本完全恢复,且因膜电位离阈电位近、故较正常容易兴奋。 (4)低常期:兴奋性比正常稍低。时间相当于正后电位。这时Na+通道已完全恢复,但膜电位距离阈电位远,因而较强的刺激才能引起细胞兴奋。 - 简述神经细胞动作电位下降支的离子机制及转运方式的特征。(12年)

动作电位(锋电位)产生过程

①去极化过程(锋电位升支)

有效的去极化刺激→ GNa迅速增加→ Na+内流→ 膜迅速去极化

②复极化过程(锋电位降支)

GNa减小,GK增大→ K+外流→ 膜复极化

- 以神经纤维为例,试述动作电位产生时电压门控Na+通道的状态转换机制及其在静息电位和动作电位产生中的作用。(16年)

当细胞受到刺激产生兴奋时,首先是少量兴奋性较高的钠通道开放,很少量Na+顺浓度差进人细胞,致使膜两侧的电位差减小,产生一定程度的去极化。当膜电位达到阈电位时,就会引起细胞膜上大量的钠通道同时开放,此时在膜两侧Na+浓度差和电位差的作用下,使细胞外的Na+快速大量地内流,导致细胞内正电荷迅速增加,电位急剧上升,形成去极化。

在安静状态下,细胞膜对K+通透性大,对Na+通透性小。因此,细胞膜静息电位主要靠K+外流,导致细胞内的正电荷少,而呈现外正内负的电位差。 - 试比较心肌与骨骼肌收缩原理的特性和异同点。(17年)

相同点:兴奋—收缩耦联即收缩的基本原理,在心肌和骨骼肌基本相同。

不同点:①对细胞内的Ca2+的依赖性不同。骨骼肌细胞质内增加的Ca2+源于肌质网的终池,而心肌细胞终池不发达,胞内的Ca2+增加主要依赖于细胞外液。因此心肌的收缩易受细胞外液中Ca2+浓度的影响。

②自动节律性:在心脏自律组织的作用下,离体心脏仍可保持节律性收缩,而骨骼肌没有。

③同步收缩:由于心脏特殊传导组织和闰盘处缝隙连接的存在,使心肌成为功能性合胞体。只要刺激达到阈值,兴奋可扩布到整个心房或心室,引起心房或心室的同步收缩。而骨骼肌由许多运动单位组成,在不同强度的刺激下参与收缩的运动单位数目不同,收缩强度也不同。

④心肌不会发生强直收缩,而骨骼肌在受到连续刺激时可发生强直收缩。 - 简述兴奋—收缩耦联的具体过程。(T管:横管 SR:肌质网 JSR:终池;)

横纹肌兴奋—收缩耦联是指横纹肌细胞产生动作电位的电兴奋过程与肌丝滑行的机械收缩联系起来的中介过程,包括:

①T管膜的动作电位传导:肌膜动作电位经T管膜传向肌细胞内部,激活T管的L型钙通道。

②JSR内Ca2+的释放: 骨骼肌——通过构象变化触发钙释放机制

心肌——通过钙诱导钙释放机制

③Ca2+触发肌丝滑行:胞质Ca2+内浓度增高,与肌钙蛋白(Tnc)结合,触发肌丝滑行,肌肉收缩。

④JSR回摄Ca2+: 骨骼肌——全部经激活LSR膜中的钙泵而被摄进SR中

心肌——10~20%由肌膜中的Na+-Ca2+交换体和钙泵排至胞外

- 简述刺激频率对骨骼肌单收缩的影响及其机制。(12年)

当动作电位频率很低时,每次动作电位之后出现一次完整的收缩和舒张过程,这种收缩形式称单收缩。

由于完成一次收缩过程需要的时间远长于动作电位的时间,故动作电位频率增加到一定程度时,后一动作电位所触发的收缩就可叠加于前一次收缩,产生收缩的总和。

①若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的舒张期,所产生的收缩总和称为不完全强直收缩。

②若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的收缩期,所产生的收缩总和称为完全强直收缩。 - 何谓阈值和阈电位?试述它们分别与兴奋性有何干系。(11年)

能使细胞产生动作电位的最小刺激强度称阈值。

能触发动作电位的膜电位的临界值称为阈电位。

相当于阈值的刺激称阈刺激,阈刺激增大表示细胞兴奋性下降,反之表示细胞兴奋性升高。

阈电位是影响细胞兴奋性的决定性因素,阈电位越大,细胞兴奋性越低。 - 单纯扩散与易化扩散有哪些异同点。

(1)相同点:二者均属被动转运,不消耗能量,物质只能做顺电化学梯度的净移动。

(2)不同点:前者限于脂溶性小分子物质,属单纯的物理过程;后者为非脂溶性小分子物质或离子,需借助膜上特殊蛋白质的“帮助”进行扩散,并又分两类:

①以载体为中介的易化扩散,如葡萄糖等,其特点是载体有结构特异性、饱和现象和竞争抑制现象;

②以通道为中介的易化扩散,如各种离子等,其特点是通道的开闭取决于膜两侧电位差或某些特殊化学信号的作用。 - 试比较载体转运与通道转运物质功能的异同。

(1)相同之处:①顺电化学梯度 ②被动转运 ③不耗能 ④有特异性。

(2)不同之处:不同性质的转运蛋白,载体转运有饱和性,而通道转运无饱和性,并且有三种门控方式(电压门控通道,化学门控通道,机械门控通道)。 - 继发性主动转运举例及说明。

肾小管上皮细胞可主动重吸收小管液中的葡萄糖。吸收的动力来自高 Na+的小管液和低Na+的细胞内液之间的浓度差,而细胞内的低Na+状态是依靠钠泵消耗 ATP 来维持的,因此葡萄糖的主动重吸收所需的能量还是间接来自 ATP 分解。 - 试比较电压门控通道和化学门控通道的异同。

相同点:两者都是快速跨膜转运离子的通道,均有门控机制。

不同点:①有不同的门控机制(电压门控或化学物质与受体结合后控制)

②电压门控离子通道选择性相对较高,常常主要只允许一种离子通过,而化学门控的离子通常可允许一种或两种离子通过;

- 电压门控Na+通道有正反馈式开放,而化学门控离子通道没有这种特性。

- 静息电位的产生机制及影响因素。

(1)产生机制:

①细胞内外离子分布不均匀:细胞内K+多,细胞外Na+多

②细胞膜的选择通透性:安静时细胞膜主要只对K+有较大通透性

③K+顺浓度差外流,而带负电荷的蛋白质不能透出细胞膜,造成外正内负的极化状态;即静息电位。可见,静息电位主要是由K+外流形成的,数值接近于K+的平衡电位。

(2)影响因素:

①细胞外K+浓度的改变

②膜对K+和Na+的相对通透性

③钠泵活动的水平 - 神经-肌肉接头传递和中枢兴奋突触的传递有何不同?

中枢突触传递时,突触前神经元的一次动作电位使突触后神经元产生的局部去极化电位很低,不可能使突触后神经元产生一次动作电位。必须同时或相继来的多个动作电位引起的局部去极化电位总和,达到足够的幅度,才能使突触后神经元产生动作电位;而在神经—肌肉接头的传递中,运动末梢的一次动作电位到达时,形成的终板电位的幅度对于引起邻近的肌膜去极化达阈电位是足够的,不需多个终板电位总和。传递的结果是,神经纤维与肌纤维动作电位数的比例是1对1的。 - 什么是局部兴奋。它与动作电位有什么不同。局部兴奋有何特点。

(1)局部兴奋:是指阈下刺激引起的局部细胞膜上出现的达不到阈电位水平的轻度去极化。在神经和骨骼肌细胞,这种去极化是由Na +通道少量开放,Na +少量内流而引起的,是阈下刺激引起的被动电紧张电位基础上出现的细胞膜主动反应。局部兴奋由于强度较弱,因而不能引起动作电位。

(2)与动作电位相比,局部兴奋有以下几个特点:

①等级性电位:反应随刺激强度的增大而增大。

动作电位是“全或无”的。

②哀减性传导:去极化反应随传播距离的加大而迅速减小以至消失。

动作电位不衰减的传导。

③没有不应期:反应可以叠加总和,有空间性总和与时间性。

动作电位有不应期。 - 影响横纹肌收缩效能的因素有哪些。

(1)前负荷:决定肌肉在收缩前的长度,即初长度;

(2)后负荷:反映收缩张力的大小,后负荷在理论上为零时肌肉缩短速度最大,称为最大缩短速度;

(3)肌肉收缩能力:指与前负荷和后负荷无关,又能影响肌肉收缩效能的肌肉内在特性;

(4)收缩的总和:为空间总和和时间总和。 - 什么是前负荷和后负荷?它们对肌肉收缩各有何影响。

肌肉收缩前就加在肌肉上的负荷是前负荷,它可使肌肉在收缩前处于某种被拉长状态 (即某种初长状态)。实验证明,不同初长度时肌肉收缩所产生的最大张力不同。由于肌肉的初长度是受前负荷大小所制约的, 因此前负荷对肌肉收缩的影响是:1)在一定范围内,随着前负荷的增加,肌肉每次收缩所产生的主动张力增大;2)前负荷超过某一限度后,再增加前负荷反而使主动张力越来越小,以致最后下降到零。 - 何谓肌肉的最适初长度?为什么说在最适初长度时,肌肉的收缩的效果最好。

肌肉的最适初长就是肌肉收缩时产生最佳收缩效果(产生张力最大)的初长度。

在体肌肉基本上均处于最适初长度,此时,肌小节长度的恰恰等于2.0~2.2um。当肌小节处于这种长度时,粗、细肌丝间的重叠恰好使横桥的作用达到最大限度。而小于这种长度时细肌丝重叠而妨碍横桥的作用,大于这种长度时,粗、细肌丝的重叠将减少,横桥也不能充分发挥作用,故在最适初长度时,肌肉的收缩效果也不好。 - 单一神经纤维的动作电位是‘全或无’的,而神经干的复合动作电位的幅度却可因刺激强度的变化而变化,请分析原因。

神经干由许多神经纤维组成的,虽然其中每一条纤维的动作电位都是“全或无”的,但由于它们的兴奋性不同,因而阈强度也不同。当受到电刺激时,如果刺激强度低于任何纤维的阈强度,则没有动作电位产生。当刺激强度能引起少数神经纤维兴奋时,可记录到较小的复合动作电位。随着刺激强度的继续增强,兴奋的纤维数增加,复合动作电位的幅度也越大。当刺激强度增加到可使全部神经纤维兴奋时,复合动作电位达到最大,再增加刺激强度时,复合动作电位的幅度也不会再增加了。 - 简述终板电位的性质。

不表现“全或无”的特性;其大小与接头前膜释放的ACh的量成正比;无不应期;可表现总和现象。 - 试述Na+-K+泵的本质、作用及生理意义。

Na+-K+泵也称Na+-K+依赖式ATP酶,具有酶的特性,可使ATP分解释放能量。Na+-K+泵的作用主要是将细胞内多余的Na+逆浓度梯度移出膜外和将细胞外的K+逆浓度梯度移入膜内,形成和维持膜内高K+和膜外高Na+的不均衡离子分布。

生理意义:

①最重要的是建立胞内高K+和胞外高Na+的势能贮备,成为兴奋性的基础,得以表现出各种生物电现象,也可供细胞的其他耗能过程利用;

②细胞内高K+是许多代谢反应进行的必需条件;

③阻止Na+和相伴随的水进入细胞,可防止细胞肿胀,维持正常形态。

第3章——血液

- 简述生理止血过程。(18年、16年)

正常情况下,小血管受损后引起的出血,在几分钟内就会自行停止,这种现象称为生理性止血。

生理止血过程主要包括:血管收缩、血小板血栓形成和血液凝固三个过程。

①受损伤局部及附近的血管,因损伤性刺激反射性作用及缩血管物质(如5-羟色胺、内皮素等)的释放使血管收缩,可使破损不大的血管破口封闭。

②血管内膜损伤暴露内膜下组织激活血小板,血小板黏附、聚集破损处,形成初步止血的松软的止血栓。

③血浆中的凝血系统激活,迅速形成达到有效止血的纤维蛋白网,即血浆凝固。

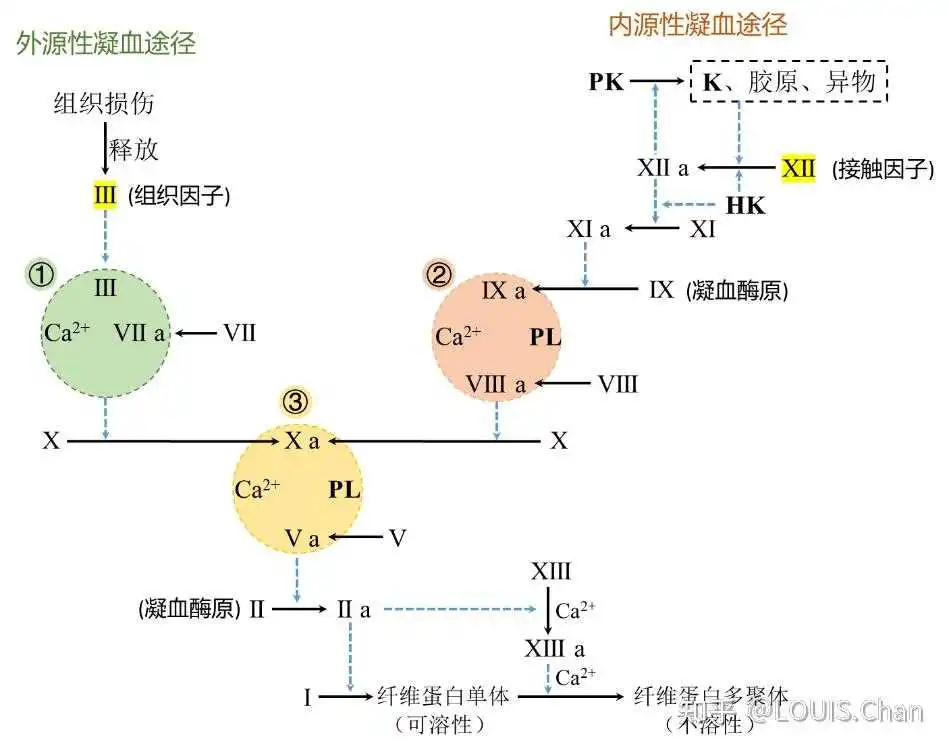

在生理性止血过程中,血小板起着重要的作用,具体表现为:释放缩血管物质;血小板黏附、聚集形成松软的血小板血栓,修复小血管受损的内皮细胞:通过提供磷脂表面,吸附凝血因子。 - 凝血过程的三个阶段。(13年)

(1)凝血酶原酶复合物的形成

(2)凝血酶原在凝血酶激活物的作用下激活而转变为凝血酶

(3)纤维蛋白原在凝血酶的催化作用下转变成纤维蛋白 - 动脉插管前为何注射肝素?简述其作用机理.(09年)

肝素具有强抗凝作用,防止血液凝固。

(1)肝素与抗凝酶结合,增强抗凝作用

(2)与内源性途径产生的蛋白酶如凝血酶因子活性中心的丝氨酸残基结合而抑制其活性

(3)刺激血管内皮细胞释放组织因子途径抑制物,特异性抑制外源性凝血途径 - 血浆胶体渗透压和血浆晶体渗透压的意义。

(1)血浆晶体渗透压在维持细胞内、外水平衡中起重要作用。

正常情況下,细胞内、外的渗透压是相等的。血浆中的晶体物质绝大多数不易透过细胞膜,在细胞外形成一定的浓度,产生相对稳定的晶体渗透压,对维持细胞内外水的分布以及细胞的正常形态和功能起重要作用。

(2)血浆胶体渗透压在维持血管内、外水平衡中起重要作用。

由于血浆蛋白不能透过毛细血管壁,致使血浆中的蛋白含量多于组织液中的蛋白含量,因此血浆胶体渗透压高于组织液胶体渗透压。血管内外胶体渗透压的这种差别成为组织液中水分子进人毛细血管的主要动力。 - 内源性凝血与外源性凝血的异同点。

主要区别是凝血酶原激活物形成的途径不同。

(1)内源性凝血系统:是指参与凝血过程的全部凝血因子都存在于血管内血液之中。当血管内膜损伤暴露出胶原纤维或基膜,凝血酶原激活物生成过程如下:

①血浆中因子XII接触受损血管壁的胶原纤维或基膜被激活为XII a

②在因子XII a 的催化下,因子XI被激活为因子XI a

③在XII a的催化下,IX因子以被激活为IX a

④因子IX、因子VIII、Ca2+和血小板磷脂共同催化因子X,使其活化为X a

⑤因子X a、因子V、Ca2+和血小板磷脂共同形成一复合物,称为凝血酶原激活物

(2)外源性凝血系统:是指除血管壁受损伤外,机体其他组织亦受损伤并择放凝血因子参加凝血的过程。

①组织损伤释放出因子III(组织凝血致活素)进人血液后与Ca2+、因子VII共同组合成复合物;

②在因子III、Ca2+、因子VII复合物催化下因子X转变为X a,形成凝血酶原激活物。此过程较内源性凝血系统参加因子少,反应时间短。

- 为什么正常人体内的血液不会发生凝固?

⑴血液流动快

⑵血管内膜光滑完整,不易激活Ⅻ因子,不易使血小板吸附和凝集

⑶凝血酶原无活性

⑷血液有凝血系统,又有对抗它的抗凝血系统。正常时,两系统处于对立的动态平衡,使得血液不易凝固

⑸如果由于某种原因使血管中出现微小血凝块后,血液中存有的纤溶系统将被激活,很快将血块中纤维蛋白溶解、液化。 - 什么是红细胞的悬浮稳定性?什么是红细胞沉降率?两者之间有何关系?哪些因素可影响红细胞沉降率?

将抗凝血置于一个垂直的小玻璃管(分血计)中,由于红细胞比重较大,可因重力而下沉。但正常时下沉十分缓慢,红细胞这种持续漂浮于血中不易下沉的特性叫悬浮稳定性。而在第一小时末下沉的距离(mm)称为红细胞沉降率,简称血沉。红细胞沉降率愈小,表示悬浮稳定性愈大。

红细胞呈双凹碟型,表面积与容积之比较大,因而与血浆产生的摩擦力大,使之不易下沉。若红细胞发生叠连,他们的总外表面积与容积之比减小,因而摩擦力减小,下沉加快。叠连的形成主要取决于血浆的性质。一般血浆白蛋白增多可是血沉减慢,而球蛋白和纤维蛋白原增多可使血沉加速。血沉在某些疾病时(如活动性肺结核、风湿热等)加快。 - 血液凝固、红细胞凝集、红细胞叠连三者有何不同?

血液凝固是由许多酶参加的酶促生化反应,血液凝固时生成纤维蛋白,网罗红细胞、白细胞和血小板,使血液变成不流动的凝胶。

红细胞凝集是抗原抗体反应,通过血型抗体与红细胞膜上的抗原结合,使红细胞彼此结合成团、不能分开。

红细胞叠连是指许多红细胞相互以凹面相贴,呈钱串状。 叠连为一种物理现象,红细胞彼此间结合不牢,通过振摇可将它们分开。 - 有哪些方法可以加速或延缓血液凝固?其原理如何?

加速血液凝固的方法有:

⑴向血液加入Ca2+,因为Ca2+是参与血凝的重要因子。

⑵让血液接触粗糙面,如用纱布压迫出血组织。或者是因为粗糙面有利于血小板粘附、聚集和释放反应,发挥其凝血功能。

⑶适当加温,如温盐水纱布止血,因为合适的温度,有利于提高凝血因子的活性。对于凝血过程缓慢的机体,可补充VitK,使血液凝固速度恢复正常。

延缓血凝的方法主要有:

⑴加Ca2+络合剂,去除游离的Ca2+,如草酸钾、枸橼酸钠。

⑵血液接触光滑面,如内面涂硅胶的试管,不利于凝血因子激活和血小板发挥作用。

⑶降低温度,使凝血因子的活性降低。

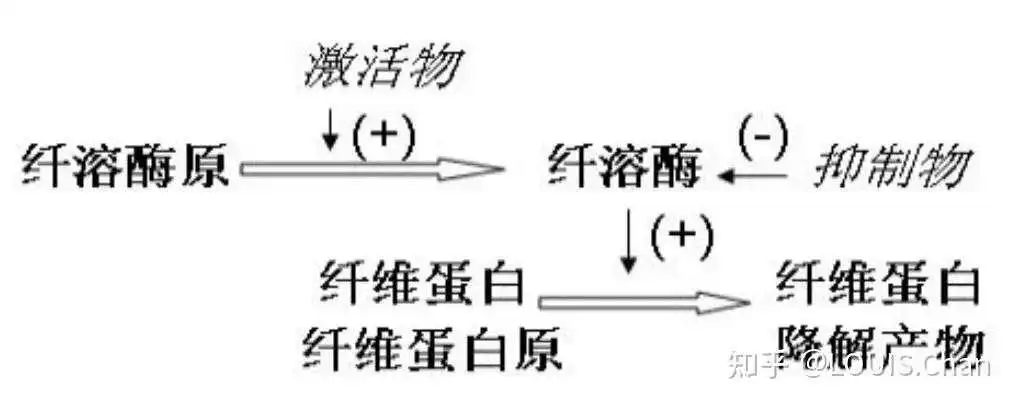

⑷应用抗凝剂,如肝素、抗凝血酶Ⅲ。因为抗凝血酶Ⅲ可使凝血酶等失活,而肝素可加强抗凝血酶Ⅲ的作用. - 试述纤溶系统的组成及其在人体中的作用。

纤维蛋白溶解(纤溶)系统包括四种成分,即纤维蛋白溶解酶原(纤溶酶原),纤维蛋白溶解酶(纤溶酶),纤溶酶原激活物和纤溶抑制物。纤溶酶原在激活物作用下变成有活性的纤溶酶,后者将纤维蛋白、纤维蛋白原分解成小片段,而使血栓溶化,抑制物则抑制纤溶酶的作用。(见图)

正常情况下,血管内膜表面经常有低水平的纤溶系统活动以降解可能出现的少量纤维蛋白,保持血液的流动性。纤溶系统可溶解血栓,防止它们阻塞血管,另外还可溶解组织内的血凝块,有利于伤口愈合。

- 试述血中主要的抗凝物质及其作用。

⑴丝氨酸蛋白酶抑制物:主要有抗凝血酶Ⅲ、C1抑制物、α1抗胰蛋白酶等。其中最重要的是抗凝血酶Ⅲ,它通过本身分子中的精氨酸残基与凝血因子FⅨa、FⅩa、FⅪa、FⅫa和凝血酶分子中活性部位的丝氨酸残基结合,从而使这些凝血因子灭活,起抗凝作用。

⑵蛋白质C系统:主要包括蛋白质C、凝血酶调制素、蛋白质S和蛋白质C的抑制物。激活的蛋白质C主要有以下作用:

①蛋白质C在磷脂和Ca2+存在的情况下可灭活FⅤa和FⅧa;

②阻碍FⅩa与血小板上的磷脂膜结合,从而削弱FⅩa对凝血酶原的激活作用;

③刺激纤溶酶原激活物的释放,增强纤溶酶活性,从而促进纤维蛋白溶解。

⑶组织因子途径抑制物(TFPI) 是体内主要的生理性抗凝物质,其分子中含有三个抑制功能域(K1、K2、K3)。TFPI的抗凝作用分两步进行:第一步是K2与FⅩa结合,直接抑制FⅩa的催化活性,并使TFPI变构;第二步是在Ca2+存在的条件下,变构的TFPI再与FⅦa-TF结合,形成FⅩa-TFPI-FⅦa-TF四合体,从而灭活FⅦa-TF复合物,发挥负反馈性抑制外源性凝血途径的作用。

⑷肝素:

①肝素与血浆中的一些抗凝蛋白质结合增强抗凝蛋白质的抗凝活性。如肝素与抗凝血酶Ⅲ结合,可使抗凝血酶Ⅲ与凝血酶的亲和力增强100倍

②可刺激血管内皮细胞大量释放TFPI和其他抗凝物质来抑制凝血过程。

第4章——血液循环

- 试述心肌受刺激兴奋周期变化过程及机制。(20年)

① 有效不应期

心肌从0期去极开始,到3期复极达-60mV期间内,任何强大刺激均不能使肌膜产生AP,称为有效不应期。此期内心肌细胞的兴奋性暂时缺失或极度下降是由于Na+通道完全失活或尚未恢复达到可以被激活的备用状态。

② 相对不应期

从有效不应期完毕(-60mV)到复极化基本完成(-80mV)的这段期间,为相对不应期,此期给予较强刺激可以使肌膜产生AP。部分Na+通道恢复

③ 超常期( supernormal period)

膜电位由-80mV恢复到-90mV这段时期内,兴奋性高于正常,称为超常期

Na+通道恢复或恢复达到可以被激活的备用状态,且此时膜电位低于静息电位,距阈电位的差距较小,兴奋性较高。 - 简述心室肌细胞动作电位分期及其形成的离子机制。(14年)

(1)主要特征:复极化时间长,有2期平台,其动作电位分为去极化时相(0期)和复极化时相(1、2、3、4期);0期去极是由快钠通道开放形成,4期稳定,为快反应非自律细胞。

(2)电位及形成机制:

①0期(去极化过程):指膜电位由 RP状态下的-90mV→+30mV

机制:Na+内流引起的

②1期(快速复极初期):膜电位由+30mV 迅速下降到0mV左右,0期和1期的膜电位变化都很快,形成锋电位

机制:K+外流引起的

③2期(平合期):1期复极后膜电位下降速度大为减慢,基本停滞于0mV左右

机制:Ca2+内流与K+外流同时存在

④3期(快速复极末期):膜内电位由0mV左右较快下降到-90mV

机制:K+外向离子流进一步增强所致

⑤4期(静息期):此期膜的离子主动转运作用增强,排出Na+、Ca2+,摄回K+,使膜内外离子分布恢复到静息时的状态。 - 试述影响心室前负荷的因素。(19年)

心室肌的前负荷——心室舒张末期容积与心室舒张末期压力

影响心室舒张期充盈量的因素,都可通过异长自身调节使搏出量发生改变。心室舒张末期充盈量是静脉回心血量和射血后心室内剩余血量二者之和

(1)静脉回心血量

①心室充盈时间:当心率加快时,心动周期(心室舒张期)缩短,因而心室充盈时间缩短,心室充盈不完全,静脉回心血量减少;反之,心室充盈时间延长心室充盈完全,则静脉回心血量增多。但如果在心室完全充盈后继续延长心室充盈的时间,则不能进一步增加静脉回心血量。

②静脉回流速度:在心室充盈持续时间不变的情况下,静脉回流速度越快,静脉回心血量就越多;反之,则静脉回心血量越少。在全心舒张期,静脉回流速度取决于外周静脉压与心房、心室内压之差。当外周静脉压增高(如循环血量增多、外周静脉管壁张力增高等)和(或)心房、心室内压降低时,静脉回流速度加快。

③心室舒展功能:心室舒张是一个耗能的过程,与收缩期末的心肌细胞内升高的

Ca2+回降速率有关。舒张期Ca2+回降速率越快, Ca2+与肌钙蛋白C结合位点解离并触发舒张过程越快,心肌舒张速率也越快;这样,快速充盈期产生的心室负压就越大,抽吸作用也越强。在相同的外周静脉压条件下,心室抽吸作用越强,静脉回心血量越多,心室能充盈更多的血量;如果这一机制受损(如降低肌质网对Ca2+的回收率),即可诱发心肌舒张速率下降,使全心舒张期的静脉回心血量减少,特别是使快速充盈期的静脉回心血量减少。

④心室顺应性:心室顺应性高时,在相同的心室充盈条件下能容纳更多的血量;反之,则心室充盈量减少。当发生心肌纤维化或心肌肥厚时,心室顺应性降低,使舒张期特别减慢充盈期和心房收缩期的心室充盈量降低。

⑤心包腔内压力:正常情况下,心包的存在有助于防止心室过度充盈。当发生心包积液时,心包腔内压力增高,可使心室充盈受到限制,导致静脉回心血量减少。

(2)射血后心室内剩余血量:静脉回心血量不变,当动脉血压突然升高使搏出量暂时减少时,射血后心室内剩余血量增加,可使心室充盈量增加。但实际上,射血后心室内剩余血量增加时,舒张末期心室内压也增高,静脉回心血量将会减少因而心室充盈量并不一定增加。 - 简述微循环的通路与作用(19年)

(1)迂回通路(营养通路):微动脉→后微动脉→毛细血管前括约肌→真毛细血管→微静脉

该通路真毛细血管多且迂曲,管壁很薄,通透性大,血流缓慢,是血液和组织液之间进行交换的主要场所

(2)直捷通路:微动脉→后微动脉→通血毛细血管→微静脉

血液通过此通路迅速进入静脉,骨骼肌中多见

(3)动静脉短路或动静脉吻合:微动脉→ 动静脉吻合支→微静脉

非营养通路,参与体温调节,感染或中毒性休克时大量开放,患者虽处于休克状态但皮肤温度较温暖,此即 “暖休克” - 试述组织液的生成过程及其影响因素。(16年)

(1)生成过程:组织液是血浆滤过毛细血管壁而形成。

生成量:生成组织液的有效滤过压组织液

有效滤过压=(毛细血管血压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液静水压)。

如果有效滤过压为正值,因而有液体滤出;形成组织液,如果有效滤过压为负值,组织液被重吸收进人血液,组织液中的少量液体将进人毛细淋巴管,形成淋巴液。

(2)影响因素:

①毛细血管有效流体静压:毛细血管血压与组织液静水压的差值,是促进组织液生成的主要因素

②有效胶体渗透压:血浆胶体渗透压降低,有效滤过压增大,组织液生成增多

③淋巴回流:淋巴回流受阻,组织间隙中组织液积聚,可呈现水肿

④毛细血管壁的通透性:在烧伤、过敏时,毛细血管壁通透性显著增高,组织液生成增多 - 肾上腺素与去甲肾上腺素生理的作用。(13、12、10、09)

1.(论述)比较肾上腺素与去甲肾上腺素生理作用的主要异同。(13年)

2.家兔的耳缘静脉注射去甲肾上腺素后,家兔的血压升高心率减慢,用所学的生理学知识对该生理现象进行详细的解释。(12年)

3.试述去甲肾上腺素和肾上腺素对心血管系统的影响。(10年)

4.给家兔静脉注射去甲肾上腺素后,家兔的动脉血压有何变化?心率有何变化?为什么?(09年)

肾上腺素:α和β(包括β1和β2)受体结合,不明显增加外周阻力的情况下升高血压

(大剂量)α受体: 皮肤、肾、胃肠血管收缩

β1受体:心脏正性效应,使心输出量增多 (小剂量)β2受体:骨骼肌和肝脏血管舒张

去甲肾上腺素:主要与α、β1受体结合,血压升高,同时,出现反射性心率减慢

α受体:外周血管广泛收缩,外周阻力增加,动脉血压升高,而血压升高又使压力感受性反射活动增强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过NE对心脏的直接效应,结果导致心率减慢。

β1受体:心脏正性效应

- 试述肾素-血管紧张素系统(renin-angiotensin system,RAS)对心血管系统的调节及机制。(15年)

- 什么是中心静脉压?请详细论述其受哪些因素的调控、临床上监测患者中心静脉压有何意义。(14年)

通常将右心房和胸腔内大静脉压称为中心静脉压。

中心静脉压的高低取决于心脏射血能力和静脉回心血量之间的相互关系。

- 心脏射血能力愈强,能及时的将回流入心脏的血液射入动脉,中心静脉压就较低

- 静脉回流速度加快,中心静脉压升高。

①若心脏射血能力减弱(如心力衰竭),右心房和腔静脉淤血,中心静脉压就升高。

②若静脉回心血量增多或回流速度过快(如输液、输血过多或过快),中心静脉压也会升高。

③在血量增加、全身静脉收缩或因微动脉舒张而使外周静脉压升高等情况下,中心静脉压都可能升高。

中心静脉压:临床上常作为控制补液速度和补液量的指标

中心静脉压偏低→输液量不足

中心静脉压偏高→输液过快/心脏射血功能不全

- 阻断一侧颈总动脉,动脉血压有何变化?简述其机理。(10年)

阻断一侧颈总动脉后,心脏射出的血液不能流经该侧颈总动脉窦,使窦内压力降低,压力感受器收到的刺激减弱,压力感受性反射减弱,导致心率加快,心收缩力加强,回心血量增加,心输出量增加,外周阻力增加,血压升高。

- 案例分析:室上性心动过速患者急性发作时心率可达到每分钟120~150次,临床处理时可以按摩一侧颈动脉窦,这样能使心动过速终止。

请你运用你所学的生理知识解释这一治疗措施的机制。(18年)

答案:按摩一侧颈动脉窦可以使窦内压力升高,压力感受器收到的刺激加强,压力感受性反射增强,导致心率↓,心收缩力↓,心输出量↓,外周阻力↓,血压↓。

决定和影响心肌细胞兴奋性的因素

① RP水平:RP的绝对值增大时,兴奋性降低。

② 阈电位水平:阈电位上移,兴奋性降低。

③ 引起0期去极化的离子通道的性状:激活、失活和备用三种功能状态

影响心输出量的因素及其调节机制。

心输出量取决于每搏输出量和心率

(1)每搏输出量:影响每搏输出量的因素主要有心肌初长、动脉血压及心肌收缩能力。

①心肌初长—异长自身调节:正常引起心肌初长改变主要是静脉回心血量。在一定范围内,静脉回心血量增加,心舒末期充盈量增加,则每搏输出量增多;反之减少静脉回心血量受心室充盈持续时间及回流速度的影响。

②心肌收缩能力—等长自身调节:与心肌初长改变无关仅以心肌细胞本身收缩活动的强度和速度改变而增加收缩力的调节。机制:心肌收缩的能力发生了改变。通过改变心肌细胞兴奋-收缩耦联各个环节及收缩机构的生化和能量释放转行过程的强度和效率等内在因素而实现的。

③后负荷的影响:当动脉血压升高即后负荷加大时,心室射血阻力增加,射血期可由等容收缩期延长而缩短,射血速度减慢,搏出量减少,由于心室内剩余血量增加,静脉回流若不变,心肌初长由心舒末期充盈量增加而加长,进而使心肌收缩力增强。

(2)心率的影响:据心输出量=每博输出量心率

i.心率为 60~100次/min范围内。若搏出量不变,则心输出量随心率加快而增多。

ii.心率大于 180次/min 时,由于心舒期过短,心室充盈量不足,搏出量减少,使心出量减少。

iii.心率小于40次/min 时,由于心室充盈近于极限,延长心舒期也不能提高充盈量,心输出量也减少。

第一心音和第二心音产生原因及区别。

(1)第一心音:第一心音标志着心室收缩的开始,在心尖搏动处(左第五肋间锁骨中线)听诊最为清楚,其特点:音调较低,持续时间较长。第一心音是由于房室瓣突然关闭引起心室内血液和室壁的震动,以及心空射血引起的大血管壁和血液淵流所发生的振动而产生的。

(2)第二心音:第二心音标志着心室舒张期的开始,在胸骨右、左两旁第二肋间(主动脉瓣和肺动脉瓣听诊区)听诊最为清楚,其特点:频率较高,持续时问较短。第二心音主要因主动脉瓣和肺动脉瓣关闭,血流冲击大动脉根部引起血流,管壁及心室壁的振动而引起。

影响心肌细胞动作电位传导的因素。

(1)动作电位0期去极化速度和幅度;

(2)膜电位水平;

(3)邻近末兴奋部位膜的兴奋性。

心肌收缩的特点。

(1)同步收缩:(2)不发生强直收缩;(3)对细胞外Ca?-依赖性。

说明各类血管的功能特点。

(1)大动脉(弹性贮器血管):可扩张性和弹性,起“弹性贮器”作用;

(2)中动脉(分配血管):血液运输到各器官组织;

(3)小动脉、微动脉(合称毛细血管前阻力血管):可维持一定的动脉血压;

(4)静脉(大静脉、中静脉、小静脉和微静脉合称容量血管):血液贮存库;

(5)毛细血管(交换血管):是血管内、外物质交换的主要场所;

(6)短路血管(动-静脉短路):主要参与体温调节。

动脉血压是如何形成的。

(1)心血管系统有足够的血液充盈

(2)心室射血

(3)外周阻力

(4)主动脉和大动脉的弹性储器作用

影响动脉血压的因素。

(1)每搏输出量:每博输出量增多时,射入动脉的血量增多,收缩压升高。由于收缩压增高,使血流加速,使舒张期末大动脉内存留血液不多,故舒张压升高不明显而脉压加大。

(2)心率:在一定范围内心率加快则心输出;量增加,动脉血压升高。由于心率加快心舒期缩短,心舒末期主动脉内存留血液增多,故舒张压升高明显,脉压减小。

(3)外周阻力:外周阻力加大时,舒张压升高大于收缩压升高,脉压减小。舒张压主要反映外周阻力的大小。

(4)大动脉弹性:它主要起缓冲血压作用,当大动脉硬化时,弹性储器作用减弱,收缩压升高而舒张压降低,脉压增大。

(5)循环血量和血管容积的关系:正常情况下循环血量与血管容积是相适应的,由于失血使循环血量诚少,可致血压下降;如果循环血量不变,血管容积增大时,血压亦下降。

影响静脉回流的因素。

(1)体循环平均充盈压:体循环平均充盈压升高,静脉回心血量也愈多;反之则减少。

(2)心脏收缩力:心肌收缩力增强时。由于射血量增多,心室内剩余血量减少,心舒期室内压就较低,从而对心房和静脉内血液的抽吸力量增强,故回心血量增多;反之,则回心血量减少。

(3)体位的改变:主要影响静脉的跨壁压,进而改变回心血量。当人从卧位转为直立时,身体低垂部分的静脉跨壁压增大,因静脉的可扩张性大,造成容量血管充盈扩张,使回心血量减少。

(4)骨骼肌的挤压作用:骨骼肌收缩时可对肌肉内和肌肉间的静脉产生挤压作用,因而静脉回流加快;同时静脉内的瓣膜使血液只能向心脏方向流动市不能倒流。

(5)呼吸运动:吸气时,胸腔容积加大,胸内压进一步降低,使位于胸腔内的大静脉和右心房跨壁压增大,容积扩大,压力降低,有利于体循环的静脉回流;呼气时回流减少;同时,左心房肺静脉的血液回流情况与右心相反。

心脏受哪些神经支配。各有何生理作用。其作用机理如何。

(1)心交感神经:末梢释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜1受体结合,引起心肌收缩力增强,心率加快和传导性增加。

机理:加强自律细胞自律性,增加 Ca2+内流,复极相K+外流增加。

(2)心迷走神经:末梢释放乙酰胆碱,与心肌细胞膜上的M受体结合,导致心率减慢,传导减慢,收缩力减弱。

机理:静息电位绝对值增大,自律性减低,减少钙内流。

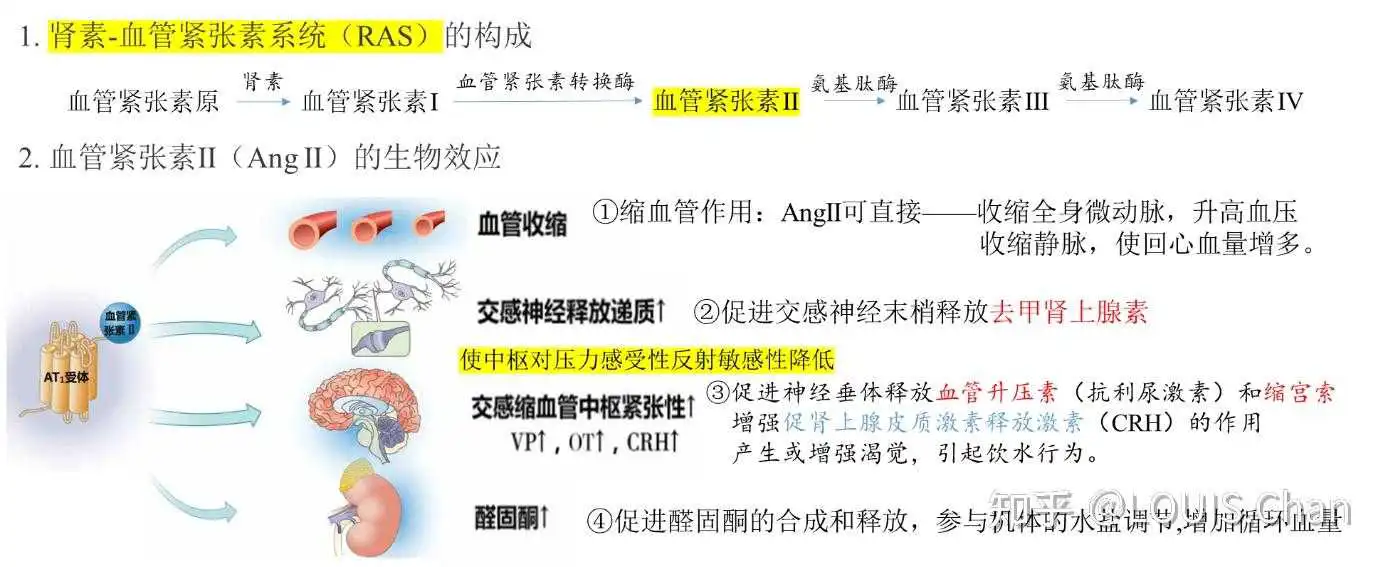

AngII的生理作用。

(1)缩血管作用:可直接使全身微动脉收缩,血压升高,也能使静脉收缩,回心血量增加;

(2)促进交感神经末梢释放递质:可作用于交感缩血管纤维末梢的突触前 AT 受体,通过突触前调制作用促进其释放去甲肾上腺素;

(3)对中枢神经系统的作用:作用于促进神经垂体释放的一些神经元,使中枢对压力感受性反射的敏感性降低,交感缩血管中枢紧张加强;

(4)促进醛固酮的合成和释放:可刺激肾上腺皮质球状带合成和分泌醛固酮,后者可促选肾小管对 Na+和水的重吸收,参与机体的水盐调节,增加循环血量。

第5章——呼吸

- 简述影响肺部气体交换的因素及效应。(14年)

(1)呼吸膜的厚度

(2)呼吸膜的面积

(3)通气/血流比值,比值为0.84时,气体交换效率最佳 - 吸入含 5%CO2,的空气后,呼吸运动有何变化及其机制。(13年)

呼吸变深变快。吸5%CO2,使血 pCO2,增大,CO2通过血脑屏障进人脑脊液与H2O合成 H2CO3,进而离解出H+以兴奋中枢化学感受器。CO2也可刺激外周化学感受器,但以中枢化学感受器兴奋途径为主。 - 简述呼吸运动调节实验中,兔气管插管后接长 50cm橡胶以增大无效腔,此时呼吸运动有何变化?(11年)

(1)呼吸加深加快;

(2)无效腔↑→肺泡通气量→肺泡气更新↓→肺泡气 PCO2↑PO2↓→PaCO2↑,PaO2↓

(3)PaCO2↑通过刺激中枢及外周化学感受器(以前者为主)兴奋呼吸中枢;

(4)PaO2↓通过刺激外周化学感受器兴奋呼吸中枢;

(5)由于气道延长→气道阻力↑→吸肌本体感受性反射→呼吸肌收缩↑。 - 早产儿可能因为缺乏肺表面活性物质导致呼吸困难,试用所学的知识解释这一现象。(15年)

肺表面活性物质的主要作用:降低肺泡表面张力,减小肺泡回缩力。

(1)减小吸气阻力,减少吸气做功

(2)维持不同大小肺泡的稳定性:肺表面活性物质的密度可随肺泡半径的变小而增大,也可随肺泡半径的增大而减小;

(3)防治肺水肿:由于肺表面活性物质可降低肺泡表面张力,减小肺泡回缩力,减弱表面张力对肺毛细血管血浆和肺组织间液的 “抽吸”作用,阻止液体渗入肺泡,从而防治肺水肿的发生。

胎儿在6、7个月后或更后,肺泡II型上皮细胞才开始合成和分泌肺表面活性物质。因此,早产儿可因肺泡II型细胞尚未成熟,缺乏肺表面活性物质而引起肺泡极度缩小,发生肺不张,且由于肺泡表面张力过高,吸引肺毛细血管血浆进入肺泡,在肺泡内壁形成一层“透明膜”阻碍气体交换,出现新生儿呼吸窘迫综合征(NRDS)。 - 案例分析:某孕妇怀孕31周,早产一男婴,出生后患儿呈现极度呼吸困难和缺氧体征,X光检查呈现肺不张表现。

请解释产生该症状的生物学机制。(17年)

胎儿在6、7个月后或更后,肺泡II型上皮细胞才开始合成和分泌肺表面活性物质。因此,早产儿可因肺泡II型细胞尚未成熟,缺乏肺表面活性物质而引起肺泡极度缩小,发生肺不张,且由于肺泡表面张力过高,吸引肺毛细血管血浆进入肺泡,在肺泡内壁形成一层“透明膜”阻碍气体交换,出现新生儿呼吸窘迫综合征,严重时可致死亡。 - 何为P50,P50增大反映什么意义?哪些情况可造成其增大?(16年)

通常用P50来表示Hb对O2的亲和力,P50是Hb氧饱和度达50%时的PO2。

P50增大时氧解离曲线右移,表示Hb对O2的亲和力降低,需要更高的PO2才能使Hb氧饱和度达到50%。

①血液pH降低或PCO2升高时,Hb对O2的亲和力降低,P50增大,氧解离曲线右移。

②T↑,Hb对O2的亲和力降低,P50增大,氧解离曲线右移。

③2,3-DPG浓度↑,Hb对O2的亲和力降低,P50增大,氧解离曲线右移。 - 氧解离曲线左移反映什么意义?哪些情况可造成曲线左移?(至少列出3种情况)(12年) 表示Hb对O2的亲和力增大

- 试比较血液中H+浓度升高和PCO2升高对呼吸的调节作用。(10年)

血液酸度和PCO2对Hb与O2亲和力的这种影响称波尔效应。

I.酸度增加时,H+与Hb多肽链某些氨基酸残基结合,促进盐键形成,使Hb分子向T型转变,对O2的亲和力降低。

II.当PCO2发生改变时,可通过pH的改变产生间接效应;同时,CO2可与Hb结合而直接降低Hb与O2的亲和力,不过这种作用很小。 - 案例分析:朱某,男,65岁,既往有慢性支气管炎、肺气肿病史10余,近日天气变冷,突发呼吸困难入院,入院时口唇紫绀,检查PaO2为50mmHg,PaCO2为80 mmHg,给予吸氧治疗缓解呼吸困难症状。

请问给该患者吸氧时,应采用何种方式?为什么?(19年)

该病人诊断为II型呼吸衰竭,吸氧方式是持续低流量给氧。(1-2L/min)

理由:

1.呼吸主要由缺氧刺激:因此类病人的呼吸中枢化学感受器对CO2反应差,故呼吸的维持主要由缺氧对外周化学感受器的刺激,若吸入高浓度氧,PaO2 迅速上升,使外周化学感受器失去了刺激,导致病人呼吸变慢而浅,肺泡通气量下降,PaCO2随之上升,严重时引起肺性脑病。

2.避免加重通气/血流比例失调:吸入高浓度的氧,解除低氧性肺血管收缩,使肺内血流重新分布,加重通气/血流比例失调,肺泡无效腔增大,有效肺泡通气量滅少,从而使 PaCO2 进一步升高。

3.血红蛋白氧离曲线特性:在严重缺氧时,PaO2 稍有升高,SaO2便有较多的增加。 - 简述低O2对呼吸的影响及作用机制。(18年)

低氧通过外周化学感受器兴奋呼吸

中枢化学感受器:低氧中枢抑制

外周化学感受器:低氧外周化学感受器 呼吸中枢兴奋

效应:PO2呼吸加深加快,肺通气增加 - 简述参与呼吸运动调节的化学感受器的分类和特点。(09年)

(1)外周化学感受器:颈动脉体(carotid body),主动脉体(aortic body)

传入神经—窦神经(加入舌咽神经),迷走神经

中枢—延髓孤束核

传出神经—躯体运动神经等

效应器—呼吸肌、气道肌

生理刺激:O2、CO2和H+

(2)中枢化学感受器:延髓腹外侧浅表部位(头、中、尾),斜方体后核、孤束核、蓝斑、下丘脑等

生理刺激:脑脊液和局部细胞外液中的H+

CO2迅速通过血脑屏障H+

不感受低氧刺激 - 试比较压力感受器和外周化学感受器位置和作用(20年)

化学感受器:感受血中O2和CO2浓度的变化,存在于主动脉弓凹侧下方的主动脉小球和颈外动脉分叉处后方的颈动脉小球。

压力感受器:感受血压的变化,存在于主动脉弓壁内和颈总动脉末端或颈内动脉起始处的膨大部分血管壁内的颈动脉窦。

案例分析:某女,43岁,患风湿性心脏病二尖瓣关闭不全20余年,近期病情突然加重,呈现重度呼吸困难,严重缺氧,口吐大量粉红色泡沫痰,大汗淋漓,手脚湿冷。听诊心音遥远,心率168次/分,肺部广泛湿罗音(水泡音)。其余未见明显异常体征。

试分析患者出现红色泡沫痰、呼吸困难的可能原因和机制。(17年)

①二尖瓣关闭不全会导致右心室射血时没有足够的压力,导致流入肺动脉的血减少,相应地进入肺部毛细血管进行物质交换的血液减少,通气/血流比比值增高,,气体交换率下降,所以身体组织细胞得不到足够的氧气供应,导致缺氧和CO2潴留。

②血液中的CO2长期潴留,使中枢化学感受器对CO2的刺激产生适应,而血液中的CO2分压过高可导致中枢神经系统包括呼吸中枢活动抑制,引起呼吸困难。

③从肺动脉流入肺部毛细血管的血液压力较低,比外界大气压低很多,引起呼吸膜的破裂,毛细血管中的血液就经过肺泡和支气管排出,因此出现红色泡沫痰。

胸内负压的形成及意义。

(1)形成:胸廓的自然容积>肺的自然容积(胸廓的发育比肺快),肺处于被动扩张状态而具有回缩倾向;胸膜腔内压=肺内压-肺回缩压;平静呼吸末,肺内压=大气压,所以胸膜腔内压=大气压-肺回缩压。若大气压为0,则胸膜腔内压=-肺回缩压。

(2)意义:有利于肺的扩张;有利于静脉、淋巴回流。

CO2在血液中的运输形式和过程。

(1)物理溶解(5%)。

(2)化学结合(占95%):

①碳酸氢盐形式(占 88%),在组织扩散进人血液中的CO2,进人红细胞,在碳酸苷酶催化下与

H2O结合成 H2CO3,并很快解离成 H+和HCO3-,HCO3-随浓度差扩散人血浆,与血浆中 Na+结合成NaHCO3-,红细胞的HCO3-亦与K+结合成KHCO3-,在肺部PCO2,比静脉血低血浆中CO2,逸出上述反应向相反方向进行。

②以氨基甲酸血红蛋白形式(占7%)运输,反应如下 HbNH2O2+H++ CO2→(在肺)

HbNHCOOH+O2

给家免静脉注射 3%乳酸 2ml,呼吸运动有何变化及其机制。

呼吸加深加快。静脉注射乳酸,血液中H+浓度增加,刺激外周化学感受器反射性兴奋呼吸。由于 日通过血脑屏障的速度慢,血液中H+对中枢化学感受器影响较小。

为什么在气体交换不足时,往往缺O2显著,而 CO2 潴留却不明显。

在肺,O2分压差约为 8.6KPa,CO2分压差约为 0.8KPa,在组织O2分压差约为 9.3KPa,CO2,分压差约 1.3KPa,仅从分压的角度看,O2扩散速度比CO2,快,但将气体扩散率等综合因素考虑,CO2的扩散速度约为O2的2倍,因此气体交换不足时,往往缺氧显著,而CO2潴留却不明显。

健康人登上 4000m高山时(大气压为 470mmHg)动脉血中PO2,和PCO2有何变化?机理如何。

(1)动脉血PO2和PCO2降低;

(2)大气压下降,吸人气PO2降低,引起肺泡气PO2,降低,肺泡中O2扩散进人肺毛细管的量减少,动脉血PO2↓。

(3)动脉PO2降低通过刺激外周化学感受器反射性兴奋呼吸,使之加深加快;

(4)呼吸加深加快,肺通气量增大,肺泡气PCO2降低,肺毛细管中CO2扩散人肺泡腔增多,体内的CO2排出增多,动脉血PCO2↓。

呼吸的反射性调节

(一)化学感受性呼吸反射

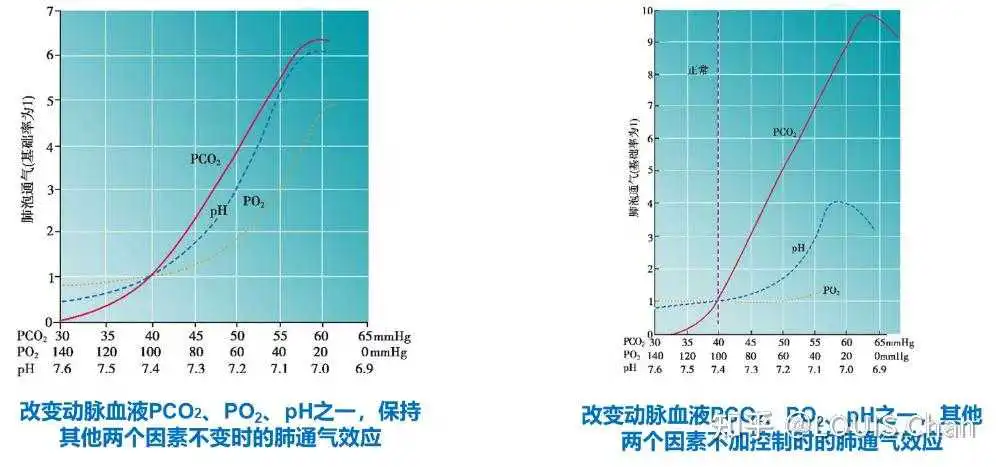

I.CO2: 调节呼吸的最重要生理性化学因素

中枢化学感受器 呼吸中枢兴奋

外周化学感受器 窦神经、迷走神经 延髓 呼吸中枢兴奋

效应:PCO2呼吸加深加快,增加肺通气量

II.H+: 脑脊液中H+是对中枢化学感受器最有效的刺激

中枢化学感受器:对H+敏感性高 呼吸中枢兴奋(H+不易通过血脑屏障)

外周化学感受器:对H+敏感性低

效应: H+ 呼吸加深加快,肺通气增加

III.O2: 低氧通过外周化学感受器兴奋呼吸

中枢化学感受器:低氧中枢抑制

外周化学感受器:低氧外周化学感受器 呼吸中枢兴奋

效应:PO2呼吸加深加快,肺通气增加

(二)肺牵张反射

- 肺扩张反射:肺扩张感受器 (气管—细支气管的平滑肌) 兴奋迷走神经延髓吸气切断机制切断吸气转入呼气 (兔最明显)

- 肺萎陷反射:肺萎陷时引起吸气活动的反射。机理不清。平静呼吸时不参与调节

生理意义:①负反馈调节;②脑桥-延髓呼吸中枢共同调节呼吸的频率和幅度;③迷走神经参与反射

第6章——消化和吸收

- 简述消化道平滑肌一般生理特性。(18年)

(1)消化道平滑肌兴奋性较低,收缩速度较慢。

(2)具有紧张性、具有自律性;富有伸展性。

(3)对不同刺激的敏感性不同。对电刺激、切割、烧灼不敏感,对机械金张、温度变化和化学刺激敏感。 - 何谓胃肠激素,简述其主要生理作用。(15年)

胃肠激素是指分布于胃肠道的内分泌细胞所合成的具有生物活性的化学物质。

①调节消化腺分泌和消化道运动:这是胃肠激素的主要作用

②调节其他激素的释放:例如,在血糖浓度升高时,抑胃肽可刺激胰岛素的释放,这对防止餐后血糖升高具有重要的意义

③营养作用:有些胃肠激素可促进消化系统组织的生长 - 简述胃液中含有大量胃酸和胃蛋白酶,为何不会引起自身消化。(16年)

(1)黏液-碳酸氢盐屏障,胃黏膜表面的几种黏液细胞的黏液蕧盖于胃黏膜表面与非泌酸细胞分泌的 HCO3-联合形成一个抗胃黏膜损伤的屏障。

(2)胃黏膜屏障,是胃黏膜上皮细胞的顶端膜和相邻细胞侧膜之间存在紧密连接,有效地防止胃腔内的 H+向黏膜上皮细胞扩散。

(3)胃和十二指肠黏膜的细胞保护作用:

①前列腺素和表皮生长因子,在胃和十二指肠黏膜和肌层中含有高密度的前列腺素和表皮生长因子,其可抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌,刺激黏液和碳酸氢盐分泌,使胃黏膜的微血管扩张,增加黏膜血流量;

②某些胃肠激素也对胃黏膜具有明显保护作用

③胃内食物、胃酸、胃蛋白酶以及倒流的胆汁等。 - 简述小肠的运动形式及其生理意义。(19年)

(1)紧张性收缩:是小肠进行其他运动的基础,并使小肠保持一定的形状和位置。

(2)分节运动:是一种以环行肌为主的节律性收缩和舒张交替进行的运动。

分节运动的意义在于:

①使食糜与消化液充分混合,有利于化学性消化

②增加食糜与小肠黏膜的接触,并不断挤压肠壁以促进血液和淋巴回流,有助于吸收

③一定推进作用

(3)蠕动:作用是将食糜向小肠远端推进一段后,在新的肠段进行分节运动。 - 简述胰液分泌过少对机体的影响。(17年)

胰液是无色无嗅臭的碱性液体,pH为7.8~8.4,渗透压与血浆大致相等。

①主要成分为:碳酸氢根离子、胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶、糜蛋白酶。

②碳酸氢根离子主要作用是中和进入十二指肠的胃酸,使肠黏膜免受强酸的侵蚀,同时也提供小肠内多种消化酶活动的最适pH环境。

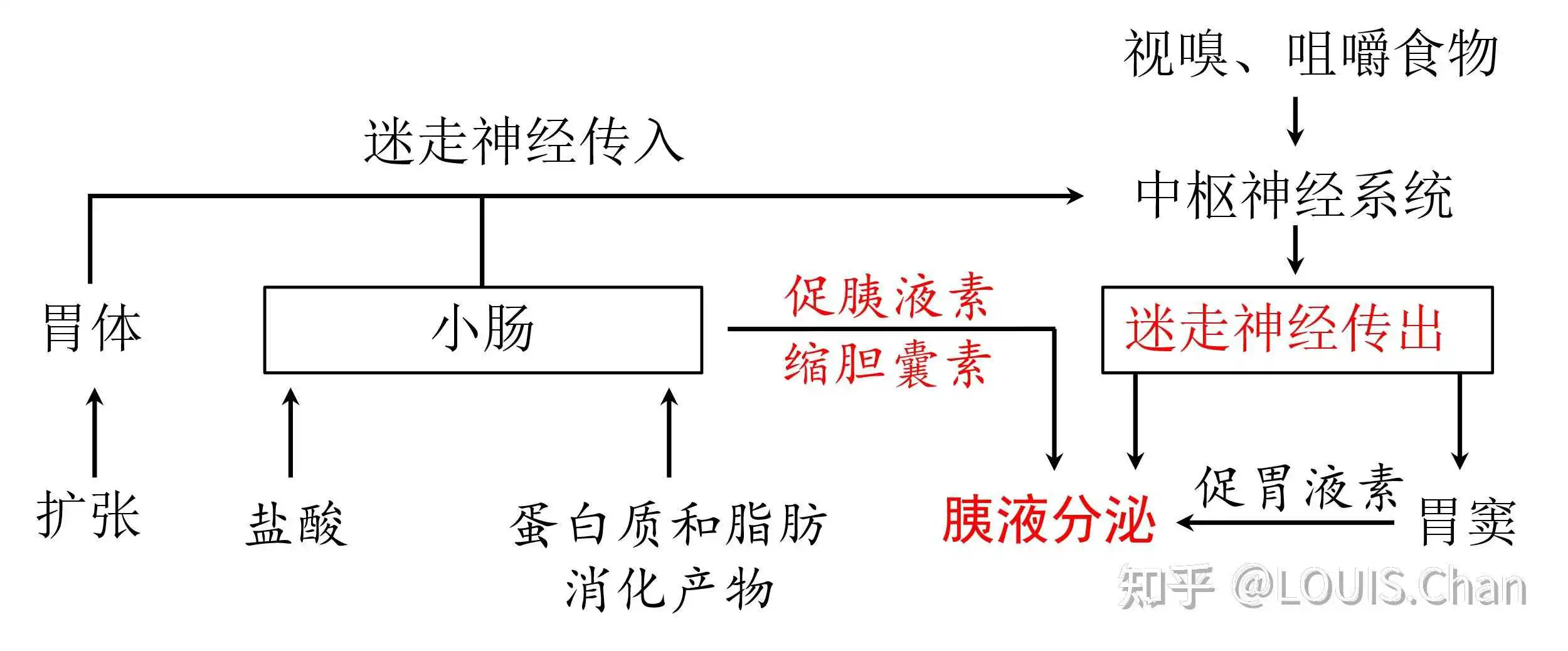

③胰液分泌过少,食物中脂肪和蛋白质不能完全消化和吸收,常可引起脂肪泻;同时,也可使脂溶性维生素A、D、E、K等吸收受到影响,但糖的消化吸收一般不影响。 - 肠期的胰液分泌量最多,主要调节方式是什么?简述其机制。(12年)

体液调节:调节胰液分泌的体液因素主要有促胰液素和缩胆囊素。

- 食物的形状、颜色、味道、声音均可刺激胃液的大量分泌,这是什么调节?简述其机制。(11年)

神经调节

迷走神经:迷走神经中有传出纤维直接到达胃黏膜泌酸腺中的壁细胞 ,通过末梢释放ACh而引起胃酸分泌;也有纤维支配胃泌酸区黏膜内的肠嗜铬样(ECL)细胞和幽门部G细胞,使它们分别释放组胺和促胃液素,间接引起壁细胞分泌胃酸。 - 将200ml蛋白水解产物通过胃管直接灌入胃腔内,对胃酸分泌有何影响?为什么?(09年)

将食糜、肉的提取液、蛋白胨液等通过瘘管直接注入胃内,可直接刺激胃壁上的机械感受器和化学感受器,促进胃液大量分泌,其主要作用途径是:

①食物直接扩张胃,刺激胃底、胃体的感受器,冲动沿迷走神经中的传入纤维传至中枢,再通过迷走神经中的传出纤维引起胃液分泌,这一反射称为迷走-迷走反射,食物扩张胃也能引起壁内神经丛短反射,直接或通过促胃液素间接引起胃腺分泌

②扩张刺激幽门部的感受器,通过壁内神经丛作用于G细胞,引起促胃液素释放;

③食物的化学成分,主要是蛋白质的消化产物肽和氨基酸,可直接作用于G细胞,引起促胃液素分泌。不同氨基酸对胃酸分泌的刺激作用不同 - 生理学教材中介绍了用哪种方法证明头期胃液分泌的存在?简述头期胃液分泌的机制.(20年)