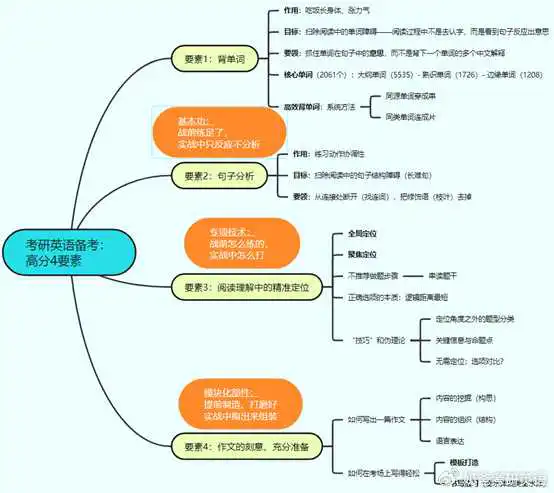

考研英语备考:高分4要素

备考方法论要解决的问题是:(1)备考过程如何安排、要做哪些事情,以及需要投入多少时间;(2)备考的中重点是哪些环节,具体如何操作。

这篇长文对以上问题的回答是:

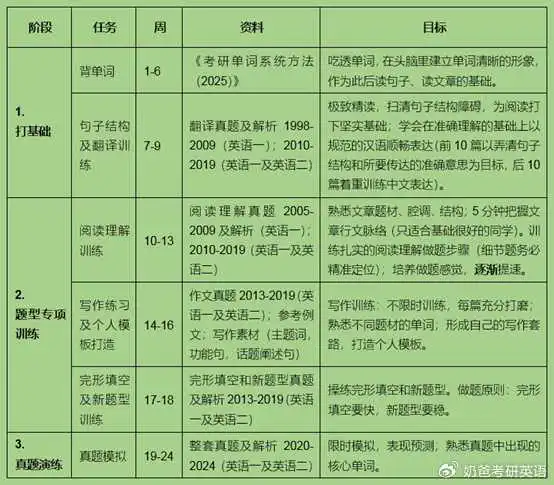

(1)备考过程包括打基础、题型专项训练和真题演练3个阶段,典型时间投入为24周(420小时)。

(2)备考步骤中的关键环节是高分4要素:1)背单词;2)句子结构分析训练;3)阅读理解中的精准定位;4)作文的刻意、充分准备。

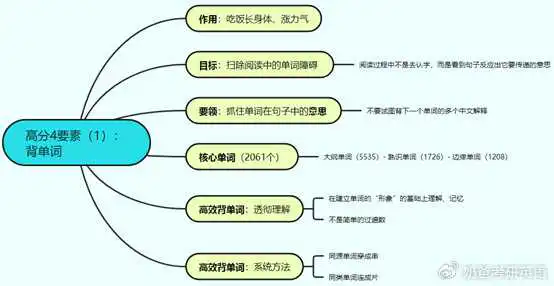

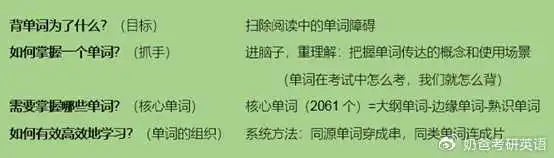

- 1)背单词。这个过程的作用可类比为吃饭长身体、涨力气——不论是考研还是别的比拼,要能打首先要有一定的绝对力量,否则任何技术都是空中楼阁。对于考研英语,背单词的目标是扫除阅读中的单词障碍——阅读中不是去琢磨各个单词是什么意思,而是快速反应出这句话告诉了我什么(意思,meaning);所以,单词学习的要害在于把握单词在句子(使用场景)中的意思,而不是背出一个单词的多个中文解释。单词学习需要重复,而重复之前需要透彻理解。

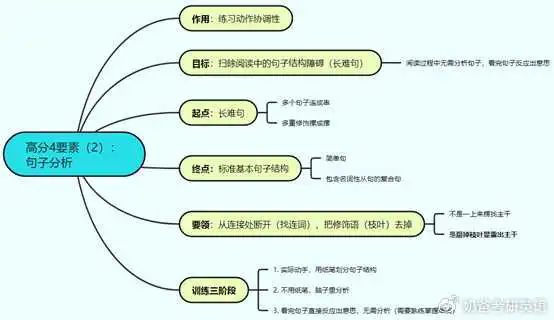

- 2)句子结构分析训练。这个训练的作用类似于练习动作协调性,也就是让你的力气在打斗中发挥出来。在英语备考中,句子分析训练的目标是扫除阅读中的句子结构障碍——使得自己在阅读时无需琢磨句子中哪是主干、哪是修饰成分,而是快速反应出句子传递的意思(前提是熟悉的单词意思);句子分析训练的要领在于识别修饰语并有意识地忽略掉(掰掉枝叶),从而显露出句子的主干,而不是一上来就楞找主干。

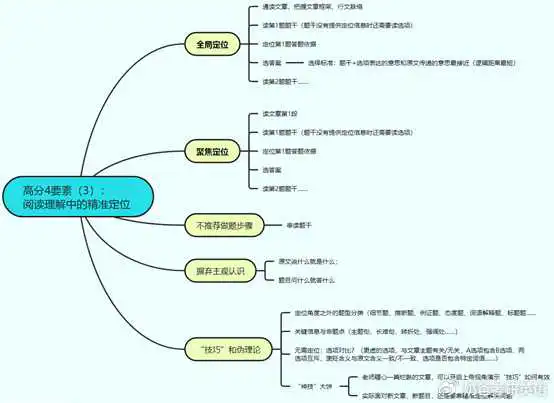

- 3)阅读理解的精准定位。定位是做阅读题需要解决的核心问题。可以通过两种方式实现精准定位:全局定位vs聚焦定位。二者的区别在于:全局定位需要在读题目之前通读全文,把握文章框架和行文脉络;聚焦定位则是直接看题目,根据题目到原文找答题依据(或者只读完文章第1段就去看第1题)。全局定位适合基础非常好的同学,聚焦定位适合基础不好、一般甚至比较好的同学。

- 4)作文的刻意、充分准备。作文的准备是否充分,对考试表现影响很大。准备工作主要分2个部分:(1)练字,就是书写不够整洁、漂亮的同学需要练字(简单粗暴衡水体)。(2)个人模板的打造,具体是指从框架结构、主题句、话题取向(正面、负面、中立)、话题类别、语言表达这5个维度准备足够多的套话,结合所练习的题目组装使用,形成自己比较稳定的组合。考场上作文的很大一部分工作是默写事先准备好的内容。基础不太好的同学会更加依赖套话,基础好的同学允许一定的有把握的发挥。我把这个方法称为“套话含量法”。

当然,“4要素”并非备考过程的全部,我们在展开详细讨论之前先来看下备考过程的全貌。

Part 0 备考3步骤

要提供负责任的备考建议,需要对多个问题进行充分的思考并给出至少说服自己的答案。关于考研英语的问题及解答,会有一篇专门的文章。以下给出的备考步骤,就是对相关问题反复掂量后的结果,并且之前的版本也在较早的考生以及本人的考场实战中得到印证。以下直接给出备考参考步骤并略作说明。

1. 参考步骤(24周/420小时备考计划)

2. 说明

1)以上步骤适用英语一及英语二:2009及之前的真题是英语一真题,2010之后的真题英语一、英语二各用各的。

2)以上步骤假定考生已经掌握了2000以上单词(比如2500左右)并具备基本的句子结构知识(中学英语语法)。如果没有这个基础,最高效的做法其实是先补课;否则,实施多数备考步骤都会感觉吃力。特别是,如果语法基础不好,建议学习《薄冰英语语法》(初中版)——不要嫌简单,扎实掌握最重要。

3)所谓24周/420小时指的是有效学习时间,是个大致的参考数值,并非绝对,同学们可视自己的情况增减。其中假定用来准备考研时有小半年(24周)一天能拿出2-3个小时学英语,同时也假定同学们多数都还有自己的功课或者工作,并且其他考研科目也要占用相当数量的备考时间。

4)这个安排中,翻译、精读在前,阅读理解做题训练在后——在熟和稳的基础上先慢后快。扎实掌握单词和句子结构,从而在做阅读时不再埋头辨认单词、分析语法结构而是快速反应出句子、段落要传达的意思,就是对阅读的有力支持,效率上远好于牙口不好的情况下硬啃阅读、刷真题。

5)题型专项训练流程走完之后离考试还有一段时间,因此没有用尽所有真题,保留最新的5套(2020-2024)用于实战演练,每周消化一套真题。

6)有关以上各个环节(不同题型)的具体建议及训练方法,以下各部分中详细阐述。

Part 1 背单词

如果把考研英语的备考过程比作一场马拉松,背好单词至少相当于跑完了半程。开始系统地学习考研单词之前,先花点时间思考几个问题是值得的。以下左列是问题、右列是答案:

其实,奶爸提倡的做法是“学习”单词而不是“背”单词,但是为了顺嘴,还是用大家都习惯说的“背单词”。

1. 背单词的目标

我们背考研单词,是为了扫除阅读中的单词障碍。

对于考研英语来说,单词是基础,不是直接得分手段。但是,没有这个基础,上考场根本没得打,不论正经技术还是各种神功统统都用不上。

真上了考场,我们不能指望有时间去有意识地逐一分析句子的结构并选择、排列、组合单词的意思然后拼凑出整个句子的意思。我们在考场上大多数时候其实是要靠“反应”:看到一连串词语和句子之后,脑子里反应出它们要呈现的场景和传达的意思——这类似于我们现在看中文的感觉,不过熟练程度不同。

假定你已经接受了背单词是备考中绕不过去的任务,接下来就要面对两个更具体的问题:(a)怎么才叫背会(掌握)了一个单词;以及(b)我们需要掌握哪些单词?

2. 如何掌握一个单词

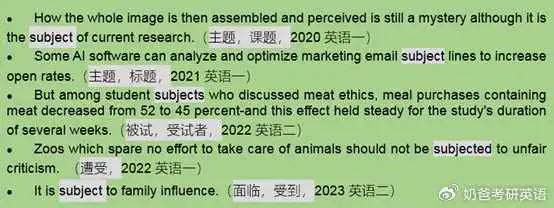

如上所说,我们学习单词的目标,不在于能够一条一条默写它的汉语解释,而是为阅读服务。既然这样,我们就以终为始:单词在考试中怎么考,我们就怎么背。以subject这个高频、高营养的核心单词为例,它在考研英语文章里是这样呈现的:

相应地,你会发现这个单词在单词书中是这样列出的(《考研单词系统方法(2025)》p147,Unit 11):

通过这样的句子/短语来学习单词,是不是与考场上面临的场景足够接近?学习之后的理想状态是:盖住右边的汉语解释,只看左列的句子就知道它说的是什么。而在学习过程中,如果单看左边的英文有看不懂的地方,当然可以看右列的汉语提示——这本身就是学习过程。

Subject这个单词用法很多,名词、动词、形容词全占了。如果一定要问哪个用法重要,答案是都重要。事实上这个单词在2015-2024英语一/二共20套题目中出现了19次,涵盖了以上给出的每个用法。这就是我为什么说它是个高频、高营养的核心单词。对于这样的单词,所谓“背单词只要背一个重要意思”的说法根本无效。

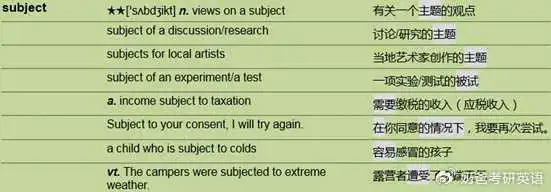

当然,不是所有的考研核心单词都这么“多面”,比如(p32,Unit 03):

Supreme这个单词在近十年考题中出现了12次,但是涉及的场景只有一个Supreme Court(最高法院,而且是美国的最高法院)。我实在看不过去,补充了一个of supreme importance——不能说多了解这一点就吃了大亏吧?我想说的是,书中在选择单词的用法时,逐个掂量过它在考研文章里出现的可能性,“熟词僻义”的说法在这里没有意义的。书里给出的核心单词的用法,没有一个是生僻的,如果你没有见过正好说明你需要学习。

具体怎么学?很简单:读,深入地读。第一遍学习的时候,一定要让单词进脑子:建立起单词的形象,把单词与物质世界或精神世界中的概念对应起来,抓住这个单词在具体场景中的意思。之后的复习,就是隔一段时间再看到这个单词时能够唤起你第一遍学习时建立起的形象,而不是背出来用来释义的几个汉语词。如果没有记住,你需要再看下对应的汉语解释,唤起、重现早先建立起的形象。这样学习单词,第一遍费力比较多,需要一点耐心,在理解、吃透单词传达的意思之前,不要急着“过遍数”。我不反对学习单词需要“多遍重复”,不过一定要在第一次的深入理解的基础上重复。

3. 核心单词

上一节中以subject举例时说它是个“高频、高营养的核心单词”,那么,什么是核心单词?

单词书中给出了2601个核心单词,是指5535个考研大纲单词去掉1726个熟识单词再去掉1208个边缘单词。

核心单词(2061)= 大纲单词(5535)- 熟识单词(1726)- 边缘单词(1208)

其中,大纲单词是确定的,熟识单词和边缘单词需要筛选,涉及单词过滤、词频统计、分层和补充:

1)熟词过滤

同学们至少已经上了3年大学了,总可以假定有2、3千个单词是熟悉的,不需要在考研书里讲解。不过各人的识字程度差别很大,哪些是熟词因人而异。从编书的角度,认定熟词的标准会卡得严一点,偏保守一点。

基于这个原则,奶爸挑出了1726条熟识单词,书中不作讲解。当然,多数同学认识的单词不止这些,如果书中讲到你本来就熟的单词,你可以少看两眼,快速略过。如果有同学单词基础不好,奶爸提供熟识单词的Word文件下载,你可以把里面自己真正熟识的词删掉,剩下的就是你自己的个人生词表,需要自己查词典消化。

2)词频统计

区别核心单词和边缘单词的一个标准是词频统计,通过2015-2024年英语一和英语二真题,可以统计出已考过的单词(以及频次)和零频单词。

其中,零频单词虽然在2024年之前的考题中没有出现过,但并不意味着它们在2025年的题目中不会出现。所以这些单词不是不要背,而是在考前有选择地背。

3)分层

已考过的单词又分不同情形。频次为2(在2篇不同的文章里出现过)或以上的单词,不论它是由于运气也罢还是本身重要也罢,都被视为核心单词。频次为1(只在1篇文章里出现过,有的可能在同一篇文章中出现多次)的单词,则需要依据经验来判断其重要性:有的确实重要,就被判定为核心单词;有的露面一次纯属运气,被视为非核心单词。

零频单词也需要鉴别。以下两类单词都被当作边缘单词:(1)有些是本身词义狭窄、营养差,或者较为偏僻,活该不会考到(比如garlic:大蒜);(2)还有些碰巧在真题中出现过一次(比如bacon:火腿),但是对于理解文章不会构成威胁。这两类单词没有在书中收录,共1208个。另外有些零频单词并不偏僻,以往真题里没考到只是运气不佳,并不意味着它们在2025考题中不会出现——这样的单词在书中也有收录(比如abnormal)。

4)补充

大纲对一些直系同根词的收录让人有些困惑。比如说,associate和association都有收录,这当然让人踏实。但是redundant有收录,redundancy并未收录;acquire有收录,acquired并未收录。如果考题中出现了redundancy(冗余;裁员)和acquired(习得的,后天的,描述习惯、技能等)这类单词,你也不能说人家超纲。为此,爱操心的奶爸补充了一些准超纲单词,列在其直系同根的核心单词释义之后,以>号引出。这些单词都是由核心单词稍作变形而来,看上一眼并不会增加记忆负担,了解一下并不吃亏。

经过这样的筛选,共得到核心单词2601个,其中标★号的最核心单词1586个:★★单词(重要性和频次最高)189个,★单词1397个。

4. 单词的组织——系统方法

按照以上办法筛出来核心单词,数目还是不少。我们前面说过,掌握一个单词的要领在于把握它在使用场景中的意思;而要短时间内掌握数以千计的核心单词,在效率上还需要想些办法。鉴于降低单词学习难度成为一种刚需,于是就有了各种秒会、秒懂,奥秘、秘诀、妙招、so easy、神仙方法、变态……方法。想在市面上找出个不夸大其词的方法,很难。

奶爸提倡的考研英语备考步骤和学习方法叫“系统方法”。具体到单词学习的系统方法,就是充分利用词义间的逻辑联系掌握单词的意思。这种联系,最集中地体现在同根词和同类词中。所以《考研单词系统方法》的核心单词组织方法就是:

同源单词穿成串,同类单词连成片

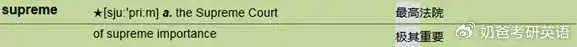

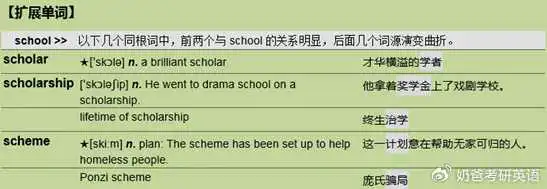

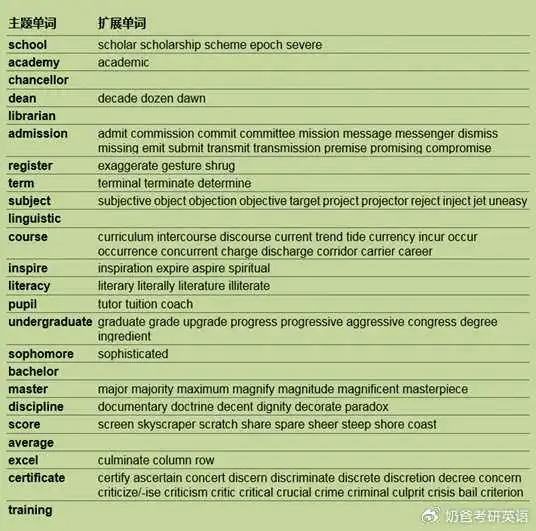

例如,Unit 11(教育)中首先给出24个教育类的考研核心单词,如下所示:

这24个单词同属于“教育”这个主题(类别),被称作“主题单词”。书中对每个单词都给出其常见用法(考研文章中最可能出现的用法),如下(p146,Unit 11):

这24个主题单词讲完后,扩展出另外124个与之相关的核心单词(主要是这些单词的同源词,也包含少量同义词、近义词、反义词等),这个过程叫做“同源扩展”。

这样,整个Unit 11就覆盖了148个考研核心单词。

利用词根(偏旁部首)记单词可以提高效率。比如emergency、emerge、submerge等和immerse是一家人,就串在一起讲。一堆同源词的意思之间确实可能找到某些“同类项”,但是各个单词的意思还是要分别掌握。并不是说学会了一个单词的意思,它的十来个同根词的意思也一下就都会了。我们不否认词根在单词学习中的作用,但是对“以一当十”甚至“10秒记8个单词”这类信口胡诌的浮夸说法不能当真。

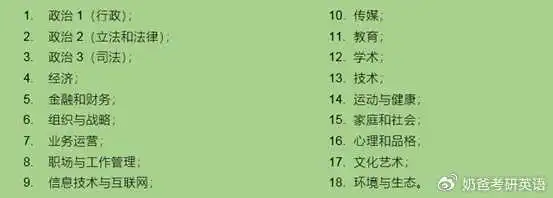

“教育”是书中单词分类的18个主题之一。以下18个主题是近十年考研英语一及英语二最频繁涉及的主题,也可以很有把握地涵盖2025年考研文章的绝大部分主题:

单词书在编写过程中考虑到尽可能平衡每个主题(单元)的核心单词数(141-147个),从而使得每个单元学习可以在2天内完成。

5. 单词书的用法

1)首次学习(每2天学习一个单元)

第1天:阅读所学单元的“主题单词”和“扩展单词”部分。如果只看英文就能理解,就略过右列的中文解释。如果理解英文有困难,就参考中文解释,想清楚英文和中文意思之间的联系。每个单元约12页,中英文共6千字左右,参考用时为2小时(500字/页/10分钟)。具体时间因人而异,基础不好的同学第一遍可能比较慢。

第2天:复习第1天所学。如果只看到单词的英文用法就能反应出它的意思(甚至,如果只看到单词本身就能回忆起它的用法和传递的形象),就忽略中文解释。不能快速反应的单词,结合中文解释进行复习。之后,来到该单元最后一页(词表)检验这两天记住了多少单词。各单元词表合成一个word文件,可以下载。

每2天一个单元,一周6天可以学习3个单元。周日复习这3个单元,每个单元参考用时1个小时。这样下来,18个单元共需要6周学完第一轮。

2)复习轮次

首次学习一轮过后可以利用早起的时间滚动复习,熟悉的单词快速扫过,重点关注陌生单词。第一轮复习时可以每天1个单元,一周6个单元,3周复习完。随着生词越来越少,后面的复习可以一天2个单元(10天复习完一轮)甚至3个单元(1周一轮)。之前有同学表示到后来2、3个小时过完一轮(1页不到1分钟?),据说爽得飞起。希望你也早日达到这个状态!

Part 2 句子结构分析训练

在备考步骤中,句子结构分析训练和背单词都属于打基础的阶段。这些训练虽然不是直接的解题得分手段,但是对做题表现具有决定性作用。本部分内容提要如下:

1. 句子分析训练的目标

句子结构分析训练的主要目标是扎实掌握句子结构,这和单词一起构成考试乃至英语学习必不可少的两条腿。二者有一个太弱,读懂句子都很困难,从而拖累考试中的每一个部分。

在我们的备考安排中,翻译练习紧接着句子结构分析进行,早于阅读理解训练,道理前面已经提到过。翻译是极致精读:如果你试图把一段英文翻成中文,会发现理解上的任何问题都无处躲藏——哪怕理解到位了,表达都还是不小的挑战。这个精读是需要仔细琢磨的慢活儿,强烈建议在阅读之前进行。进入阅读阶段,就要习惯多数情况下不去埋头分析句子或琢磨单词意思而直接快速抓取句子的含义。但是,这并不意味着你不需要具备分析句子的能力,而是说你在做阅读题时应该对大多数句子结构已经足够熟练以至于无需分析了——这二者的区别务必弄清楚。打基础的功夫一定要下,这个绕不过去的。

如果在阅读中每个句子都有几个生词需要去猜意思,我们就知道是单词没有背好,这个阅读够呛;同样,如果阅读中多数句子不是一眼看透结构,而是需要现场分析,我们就是知道句子分析还没有练好,进入阅读的时间可能过早了。

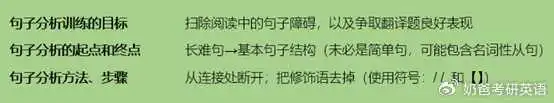

2. 句子分析的起点和终点

当然,值得分析句子多是复杂的句子,分析的起点也就是所谓的长难句。

造成句子又长又难的方式有两个:(1)通过连词连接两个或多个独立的句子;(2)一个句子中包含多个或者多重修饰成分(典型的比如定语从句中的宾语又有一个定语从句)。所以,长难句的构造方式概括来说就是:

(1)多个句子连成串;

(2)多重修饰摞成摞。

具体来说,

1)连词连接句子的方式为:

2)句子中的修饰成分有:

定语、状语、同位语。可充当修饰成分的结构为:

a. 副词;

b. 介词短语;

c. 某些不定式短语以及分词短语;

d. 定语从句;以及

e. 同位语从句(同位语或同位语从句为什么被看作修饰成分,后面会有解释)。

而我们句子结构分析练习中的终点,就是把句子化简成最简单的标准结构,也就是:

a. 主语+谓语

b. 主语+谓语+宾语

c. 主语+谓语+直接宾语+间接宾语

d. 主语+谓语+宾语+补语

e. 主语+系动词+表语

以及 There be + 名词短语这种特殊结构。

除了以上标准句式之外,我们还可能遇到一些特殊句式:省略,倒装,强调。这些我们在遇到时会专门提醒。

3. 句子分析的方法、步骤

就我所见,句子分析的多数讲法(if not全部讲法)是在教学生直接从句子里找主干,但是又很难说清主干长什么样;于是又说要找动词,找到之后排除掉非谓语动词,从包含谓语动词的句子中找主句……这套做法,讲起来费劲巴拉,学起来难以抓住要领;更为关键的是,它很不科学。

我提倡的句子分析方法称得上简单明了,那就是:(1)从连接处断开;(2)把修饰语抠掉。

1)断开连接

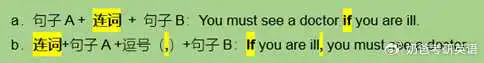

先说简单的部分,也就是“断开连接”,这里的关键是找连词,很好操作。在说“断开连接”之前,我们来回顾连词连接句子的2种方式:

(1)连词在句子中间:句子A + 连词 + 句子B。

(2)连词在句子开头:连词+句子A +逗号(,)+句子B。

注意,如果连词是在句子开头,那么它后面的句子结束之后,必定有一个逗号,然后才开始下一个句子。

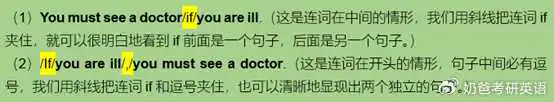

要断开连接,我们只需要一种极为简单的符号,就是斜线(/ /),比如说:

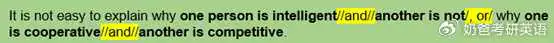

如果一个句子不止一重连接,我们在表示下一重连接时把斜线加厚,以示区别。例如下面这个句子:

It is not easy to explain why one person is intelligent and another is not, or why one is cooperative and another is competitive.

在划分连接之前,先说一个点:It在句子中是形式主语,代替真正的主语to explain。正常语序为To explain why.... is not easy.

这里连词出现在why….宾语从句中,事实上它是由3个连词连接的4个小句子(分了2重)。具体划分如下:

注意:这里的连词or虽然在句子中间,但是它前面却又逗号,原因在于:or的前面和后面各有一个and,这个逗号的作用在于提示or和and不在同一层次(or连接的是第一层,两个and连接的是第二层)。

断开连接对于句子分析的作用在于:两个(或多个)通过连词连接的句子断开之后,如果它们包含比较复杂的修饰语或者内部还有更多层的连词,断开的句子可以分别分析,互不相干。也就是说:“句子A+连词+句子B”这样的结构中,连词前面的修饰限定语肯定管不到连词后面的句子中的任何成分,反之亦然。

2)去修饰:

如前所述,句子中的修饰成分为定语、状语、同位语,具体形态为:副词,介词短语,某些不定式短语以及分词短语(二者都指的是作状语和定语的,作主语、宾语、补语的不算),定语从句,同位语从句。

我们在句子分析练习中,可用【】把这些修饰成分框起来(暂时可忽略),从而把主干显露出来,而不是一上来直接就“抓主干”。也就是说,找到主干是句子分析的结果,而不是手段;去掉修饰成分才是找到主干的有效手段。

需要说明的是:(1)我倾向于不把状语从句视为附属成分,而将状语从句和所谓的主句视为由一个连词连接的两个较为对等的独立句子。(2)同位语从句和它前面的同位语说的是一个概念,那就不妨在分析句子时先把同位语从句切掉,从而更清楚地显露句子主干。

4. 句子分析训练3阶段

之前说过,句子分析训练的目标是扫除阅读中的句子结构障碍,也就是在阅读时无需分析句子。但是对于基础没有那么好的同学来说,一开始有必要进行专门训练,分为3个阶段:

阶段1. 实际动手,用纸笔(或电子方式)利用上段所说的符号划出句子结构;

阶段2. 不用纸笔,在脑子里分析句子结构;

阶段3. 看完句子直接反应出意思,无需分析句子结构。

当然,基础很好的同学可能很快就进入第3个阶段,甚至直接跳过第1个或前2个阶段。

5. 句子分析示例

以下是上述句子分析方法的示例及讲解,字数较多,可全部跳过。

1)It is not easy to explain why one person is intelligent and another is not, or why one is cooperative and another is competitive.

It is not easy to explain why one person is intelligent //and// another is not/, or/ why one is cooperative //and// another is competitive.

并列结构。

It为形式主语,代替真正的主语to explain。正常语序(也就是头重脚轻的语序)为To explain why.... is not easy. 这种句式也可以从“倒装”的角度来理解。

2)There are no clear answers yet, but two distinct schools of thought on the matter have developed.

There are no clear answers【yet】/, but/ two distinct schools of thought 【on the matter】 have developed.

转折连词but连接2个独立的句子,副词yet意思为“迄今、尚且”。

3)As one might expect, the two approaches are very different from each other.

【As one might expect,】the two approaches are very different【from each other】.

该句类似于As we all know, …. 其中的As指代逗号之后的整个句子,也就是说句子可理解为: One might expect that the two approaches are very different from each other, and they are.人们预料如何,结果果然如何,也就是“正如人们所预料的…..”

4)Those who support the "nature" side of the conflict believe that our personalities and behavior patterns are largely determined by biological factors.

Those 【who support the "nature" side of the conflict】 believe that our personalities and behavior patterns are【largely】 determined by biological factors.

who引导定语从句

5)That our environment has little, if anything, to do with our abilities, characteristics and behavior is central to this theory.

That our environment has little【, if anything, 】to do with our abilities, characteristics and behavior is central to this theory.

if anything有让步意味

6)Taken to an extreme, this theory maintains that our behavior is predetermined to such a great degree that we are almost completely governed by our instincts.

【Taken to an extreme, 】this theory maintains that our behavior is predetermined【to such a great degree that we are almost completely governed by our instincts】.

Taken to an extreme: 相当于说If/When it is taken to an extreme

to such a great degree that: to such a great degree (with a result) that

7)Those who support the "nurture" theory, that is, they advocate education, are often called behaviorists.

Those【who support the "nurture" theory /, that is, /they advocate education, 】are often called behaviorists.

that is之后they advocate education是对who support the "nurture" theory的补充、说明,二者在某种意义上可认为是并列或平行的,当然是以前者为主;认为后者连同that is附属于前者也可以,不影响句子意思的理解和翻译。

8)They claim that our environment is more important than our biologically based instincts in determining how we will act.

They claim that our environment is more important than our【biologically based】 instincts【in determining how we will act】.

9)A behaviorist, B. F. Skinner, sees humans as beings whose behavior is almost completely shaped by their surroundings.

A behaviorist【, B. F. Skinner, 】sees humans as beings 【whose behavior is 【almost completely】 shaped by their surroundings】.

10)The behaviorists maintain that, like machines, humans respond to environmental stimuli as the basis of their behavior.

The behaviorists maintain that【, like machines, 】humans respond to environmental stimuli 【as the basis of their behavior】.

11)Let us examine the different explanations about one human characteristic , intelligence , offered by the two theories.

Let us examine the different explanations【about one human characteristic , intelligence , 】【offered by the two theories】.

12)Supporters of the "nature" theory insist that we are born with a certain capacity for learning that is biologically determined.

Supporters of the "nature" theory insist that we are born with a certain capacity【 for learning】【 that is biologically determined】.

13)Needless to say: They don't believe that factors in the environment have much influence on what is basically a predetermined characteristic.

【Needless to say:】They don't believe that factors in the environment have much influence on sth. 【that is basically a predetermined characteristic】.

what: 相当于sth. that。Needless to say(“不用说”)后面加一个冒号,可以理解为It is needless to say that引出这个“不用说”的具体内容。

14)Behaviorists suggest that the child who is raised in an environment where there are many stimuli which develop his or her capacity for appropriate responses will experience greater intellectual development.

Behaviorists suggest that the child 【who is raised in an environment 【where there are many stimuli 【which develop his or her capacity for appropriate responses 】】】will experience greater intellectual development.

三重定语从句。

15)Behaviorists, in contrast, say that differences in scores are due to the fact that blacks are often deprived of many of the educational and other environmental advantages that whites enjoy.

Behaviorists【, in contrast, 】say that differences【in scores 】are due to the fact【that blacks are often deprived of many of the educational and other environmental advantages【that whites enjoy】】.

the fact之后的that从句为其同位语。

Part 3 阅读理解中的精准定位

- l 阅读理解题绝大多数(85%+)是细节题

- l 解答细节题的核心在于定位答题依据(全局定位vs聚焦定位)

- l 全局定位(先读全文后做题)只适合阅读能力非常强的同学,绝大多数同学适合聚焦定位(看清一道题,盯住对应的局部寻找答题依据,答完之后看下一题)

- l 做题时,题目问什么就答什么,原文说什么就是什么

- l 正确选项是与原文的说法逻辑距离最近的选项

- l 全局题(如有)必定是5道题中的最后一道,做前面4道题的过程可以提供答题依据,不必串读题干(及选项)

- l 面对新文章、新题能够运用的方法才是真方法;有些“方法”只是用来演示的,实战中面对新文章不知道是否管用

- l 定位角度之外的题型分类(细节题、例证题、推断题、主旨题……)是画蛇添足;捕捉命题点/重点信息是伪方法,没有实战意义;给选项“相面”多数情况下没有独立使用的价值

- l 考研英语难度不是那么大:基础好的同学,即便学习了画蛇添足的方法或者伪方法,也不会致命,哪怕浪费掉一点时间也还是能考出高分

- l 基础不特别好、期望不特别高的同学一定要死磕聚焦定位

一.阅读理解之“朴实”方法

要做好阅读理解题目,需要有选择地读懂和记住文章的内容。

读文章之所以要有鉴别、有选择,原因在于:考场上有时间限制,再加上人的脑力限制,全部读清、读懂没有必要;完全记住则几乎不可能。

具体要读懂什么、记住什么,要看题目的要求。

1. 题目分类:定位角度

首先要明确一个事实:命题人写的每一道题目,都是有相应的指向的——有的指向全篇(全局题),有的指向某个段落或其中的某一部分(局部题),更多的指向一两句话(细节题)。具体来说,全局题在近5年英语一和英语二的40篇文章共200道阅读理解题目中仅有15道,占比7.5%,并且全部出现在最后一题,其中一半以上是问文章的主题或标题;局部题在近5年200道阅读理解题目中仅有13道,6.5%;细节题在近5年题目中占比86%。多说一句:我个人感觉舒适的题目比例是一篇文章中给出3道细节题、1道局部题、1道全局题——可惜近年的出题人不这么干。

我们解题的关键,就是找出这道题是依据原文的哪个部分(全篇、局部或是某一两句话)发问的,这个命题依据也就是答题依据。寻找命题依据/答题依据的过程就是通常说的“定位”。

- l 全局题是没有定位要求的,依据读文章的整体印象(文章大意、作者总体态度或观点)来解答就可以了。

- l 局部题的定位,一般来说也不是问题——这种题目通常会指明所指向的段落。

- l 这样,在有能力读懂文章(核心是读懂句子,需要熟练掌握单词和句子结构)的前提下,做题的真正挑战在于细节题答题依据的定位:某一题问到A概念、B过程或C关系,我需要能够较为快速地找到原文中描述A概念、B过程或C关系的句子。

细节题定位的难度(或者反过来说友好程度)又有不同:

- l 有些题目会在题干中给出明确的定位范围提示(第几段第几行,比如考察词语理解的题目)——这是最友好的;

- l 有些则在题干中提供答题依据所在段落但是并不提供具体位置(It is suggested in paragraph 3 that——);

- l 有些只在题干中提供定位线索(Malti and others have shown that cooperation and sharing),需要你根据题干中出现的某些具体概念题(主要是名词,如本题中的Malti … cooperation…sharing,也可能是行为或过程)回到原文找出答题依据所在位置;

- l 最不友好的细节题在题干里没有任何有效的定位信息(We can infer from the text that——),你甚至看不出来这是一道细节题还是局部题,只能根据选项提供的信息(主要是名词)到原文中寻找答题依据。

另外,影响定位难度的因素还包括文章的结构和题目的顺序。这方面,TOEFL阅读题和GRE阅读题处在两个极端,考研阅读文章则处于中间。

TOEFL阅读文章(尤其是当年的老TOEFL)代表友好的一极,是非常整齐的排骨状或梳子状结构:每一段都有一个主题句,之后的句子都围绕着这个主题来阐述;把每个段落的主题句按照顺序串起来,就是整篇文章的脉络。各个段落之间基本上是并列关系,也就是分别阐述一个问题的各个侧面。另外,TOEFL阅读的题目分布均匀,基本上每个段落一道题,并且题目的顺序和它指向的内容在文章中的顺序是一致的。

这几个特点,导致做TOEFL阅读题可以采取一种省事的方式:1. 阅读文章第一段;2. 阅读第二段直至最后一段的第一句(即主题句),获得文章的大意;3. 读第一道题目,根据文章的大意(如果是全局题)或者第一段的内容(如果是局部或细节题)做出第一题;4. 读第二道题目,根据下一个段落做出该题;5. 如此依次做出后面的题目,直至最后一题(有可能是道全局题,比如问文章主题、题目或作者整体态度)。之所以在考研英语阅读方法中说到似乎与之无关的TOEFL阅读,有一个原因是有些所谓的“方法”(比如找主题句)是从TOEFL阅读中错误地借用来的。

GRE文章属于很不友好的那一极:文章的各个段落之间可能呈现并列、转折、递进等不同的关系。并不是每一个段落都有一个现成的主题句,有的段落需要你自行归纳其大意。有的段落即便有主题句,也未必在段落开头处。另外,GRE文章的题目分布不但不均匀,而且顺序是乱的——就是说,有可能第一道细节题指向文章的第5段而第二道指向第3段(当然,它并没有友好地告诉你看第5段或是第3段,需要你自己根据题干中的相关概念找出来)。

这样,做GRE阅读就没有做TOEFL阅读那种轻松愉快的方式了。细节题答题依据是在文章中随机分布的,你没有办法读一部分文章做一道题,只能读完一遍然后再做题;不是每个段落都有主题句(即便有,位置也是不定的),你没有办法只阅读特定段落或句子就抓到文章的脉络,只能整体阅读——这里可操作的是读段落的时候可以有轻有重,读完一个段落后可以主动概括并记忆其主干(后文进一步详述)。

说考研阅读理解介于TOEFL和GRE之间,指的是:(1)它的文章结构近似于GRE(段落之间未必是并列关系,段落未必有主题句,主题句即便有的话也未必在段落开头);不过(2)其中的细节题所对应的答题依据在文章中的出现顺序与题目顺序一致,这一点上近于TOEFL。

说了这么多,是为了解决细节题答题依据的定位问题也就是:假如某一题问“A概念如何如何”,我们如何读文章才能能够较为快速地找到描述A概念的句子?

2. 聚焦定位vs全局定位

很多(if not all)真题解析中,说到细节题定位都比较轻巧:“题干里说到了A这个词(或概念),根据这个关键词精准定位到第x 段第xx行,这句话的意思就是X选项的改写……”

问题是:根据一个或几个词语,怎么就能那么精确地定位到某段某行?如果文章和题目研究透了,回头再说定位当然是百发百中——但这又有什么意义呢?拿到一篇新文章、面对新题目怎么才能正确而且比较快速地定位,这个才是真正的难点。

具体说,面对题干里出现的概念A,我们的选择有:(1)不读全文,只聚焦于某一局部,硬生生地依靠搜索揪出这个概念所在的位置,或者(2)通读一遍全文,借助于对文章的记忆(主要是框架记忆,全面、详细的细节记忆不现实)找到描述A的句子。我们把(1)称为聚焦定位,更接近于TOEFL阅读题的做法,(2)称为全局定位,更接近于GRE。

严格来说,定位在本质上就是靠搜索、靠比对。聚焦定位显然是瞪大了眼睛去搜索;而所谓的全局定位,其实是试图通过文章框架的记忆将搜索的范围锁定在几个可能的位置,节省搜索、比对的时间。我们这里说的“聚焦定位”,一个常见的说法是“精准定位”——这似乎意味着“全局定位”是“模糊定位”?不是这样的。全局定位是借助于对文章脉络的记忆为定位提供框架,要实现的也是“精准定位”——只有精准定位答题依据才能可靠地解出细节题。

不同的定位策略对于不同读文章的方法。这两种策略我都尝试过,以下分别说。

无论采取什么策略,串读考研文章各个段落的第一句多半不能有效地独处文章的框架(我们当然希望每段的第一句就是该段的主题句,但是文章根本没有这么友好),踏踏实实读完第一段更有意义。在这之后,不同的答题策略对应不同的步骤。

(1)聚焦定位。如果是采取聚焦定位的策略(再说一遍,这一策略适合大多数同学),读完第一段大致获得文章整体要说个什么事之后就不往下读了,直接开始看题。第一题必定是细节题,看清题目后从第一段中搜索答题依据。如果根据第一段答出了第一道题,那就停止读文章看下一题,带着题目再继续读文章直至找到答题依据;如果第一段中没有找到第一题的答题依据,那就继续往下读,答出第一题再看第二题题干。如此推进,直到做完所有细节题和局部题(如有),相应地文章也差不多读完了。最后,根据全文印象来做全局题(如果有的话,必然是最后一题)。

聚焦定位的好处是找答题依据的过程比较轻松,对记忆要求不高;不好的地方比较机械、割裂,对文章的整体把握不够好,做全局题时更有可能偏掉(这个可能性其实并不大)。这种做法对水平高的同学来说可能显得不高级,简直就是题目和原文之间的“连连看”;不过非常适合英语基础不那么过硬的同学,或者尝试全局定位感觉把握不了的同学。

(2)全局定位。如果是采取全局定位的策略,那么读文章就一气读完,然后再一道道看题做题。在练习阶段,读完每一个段落都要(在头脑中)进行概括、提炼,把握段落的大意,各个段落读完后把它们的大意串起来(again,不是把主题句串起来)形成文章的脉络,作为定位答题依据的框架。

全局定位的过程对记忆要求高,把握难度大。它的好处是对文章的整体把握好;阅读效率高,读文章的时候可以视句子的功能不同而有轻重详略——着重抓段落主干,辅助句子可以轻读或暂时略过(题目考到后再回头细读);做题的时候可以先依靠框架记忆来快速选答案,然后再通过确切定位的依据来验算。

以上两种读文章+做题的步骤是不可调和的:(1)是读文章和做题交叉进行,(2)是一气儿把文章读完再做题。实际做题的过程中只能执行一种,具体选哪种量力而行。我在考场上毫无疑问是运用策略(2)全局定位;但是我也多次尝试过策略(1),效果并不差。对于绝大多数同学,我的建议是策略(1),也就是聚焦定位。

哪怕你的目标是冲80分,策略(1)聚焦定位也不显得“掉价”;如果你的基础能够支撑更高的追求,则可以坚持策略(2)全局定位。这个可以实测:如果你拿到一篇之前没读过的真题文章,一气读完后(用时8分钟以内)能够读出文章脉络并大体记住,那么全局定位就值得尝试。如果你整篇文章比较费力地读下来只记得零星的片段,文章大意没有头绪,那就不要消耗脑力读全文了,聚焦于局部寻找答题依据才是正道。

即便是基础好的同学,自愿放弃通读全文而选择比较省力的聚焦定位,也不会有多少损失;反过来,基础不好的同学硬要挑战全局定位,则会浪费宝贵的脑力和时间。我们在做题时选择和自己的英语基础匹配的策略就好:有能力驾驭全局定位的同学不必认为适合聚焦定位的同学“不高级”;聚焦定位感觉舒适的同学不必认为选择全局定位的同学“不聪明”。

以上说到全局定位策略对阅读能力和记忆要求高,其中涉及如何读全文的问题。

3. 读文章:段落主干 vs 辅助成分(敢不敢“跳读”)

我们在读文章时(尤其是采用全局定位策略通读全文时),会面临阅读和记忆上的取舍。一个句子中必定有主干成分,多数句子还会有修饰成分。同样地,一个段落也有它的主干,比如介绍一个现象或概念的句子、提出论断的句子等;此外,还会有一些句子是起辅助作用的,比如对主干句加以补充说明的、对主干加以解释的、为主干句举例说明的。读完一个段落,作为定位框架而需要并且能够记住的只是它的主干,这样的句子要重点读懂;而辅助成分是可以轻处理甚至略过的。

这里有个问题:你怎么知道哪些句子是主干成分哪些是辅助成分,这种判断是不是马后炮?是这样:有些句子是有明显的标志词的,比如看到that is、for example、such as之类的词语,你完全可以预期到后面的句子所要起到的作用,或者根据它前面的意思来推断后面要讲的意思——在能断定一句或半句话是辅助成分而且清楚它的作用的情况下,就可以把它略过去,就像已经完全读明白了一样。在没有把握来判断一个句子是段落的主干还是辅助成分的情况下,就当它是主干来读:发现它是辅助成分的话可以放过去,不作为需要记忆的元素。如此一个段落读下来,回顾一下段落的主干,各个段落的主干形成文章的脉络。

说某些句子是段落的主干,并不意味着它成为命题点的可能性更大——我们并不做关键信息或者命题点方面的预测,这个会在后面的段落中专门说;同样地,起辅助作用的句子也未必就不出题或者说出题的概率更小(比如可以问某个例子的作用),它们只是在做题前可以略读,考题真正涉及到这样的句子再细读不迟。

这也就回答了读文章或定位答题依据的过程中敢不敢“跳读”的问题:我们可以在有判断的基础上“略读”某些内容或者有选择地记忆某些内容;面对一篇新文章,我们绝无可能精确地跳过“无用”的内容而只读“关键句”(就像有个上帝给我们画好了重点一样)。另外,我们在阅读过程中的“判断”在训练的时候可以刻意练习,真到临场或者熟练之后就成了很大程度上无意识的过程,并不是明确、清晰的有意识行为——你犯不着在考场上问个明白“这个句子是主干还是起辅助作用,我要用几分力气来读它、记它?”要理解这个操作,可以想象下我们是如何读中文报纸或者网络文章的:其中会涉及很多判断,但基本上是无意识的过程。

相比之下,定位答题依据的过程中需要更加清晰的判断:(1)读了一道题的题干,要明确它问的是什么以及提供了什么定位线索;然后(2)回原文定位时随时判断这句话(这个局部)能不能回答题目的问题。

4. 正确选项的本质:逻辑距离最短

定位答题依据之后,最后一个解题动作是选出正确答案。所谓正确答案,就是最好地回答了题目问题的选项。就是选项表达的意思和答题依据表达的意思尽可能接近。这个“接近”,可以通过较多地重现原文的单词来实现,可以通过替换、改写几个词语来实现,也可以运用差异很大的词语表达与原文一致的意思。所以,选项中原文单词的重现或改写/替换未必是正确选项的标志,也不是说原词重现就一定“有诈”或者“是坑”;关键在于选项表达的意思结合题干的问题,和原文的意思有没有很好的逻辑衔接。

如果题干、选项和答题依据之间完美衔接、严丝合缝,那自然最好。

可是,如果与原文的意思一对比,发现每个选项都不能完美地回答问题,那就需要比较各个选项+题干与原文的意思之间的“逻辑距离”。A选项对问题的回答,与原文意思之间的距离有5米,这个算不算远,那要跟其他几个选项对比。如果其他选项(结合题干)与原文分别有7米、9米、10米的距离,那么A就是正确答案;如果B、C、D结合题干与答题依据相距8米、3米、6米,那么C就是正确答案。

再强调一遍,这里对比的是“意思”不是“单词”,我们讨论的是“阅读理解”,需要基于理解进行定位、基于理解选答案。死盯着单词找“规律”只能撞大运,被出题人“坑”了也怨不得别人。

5. 是否需要打补丁——“串读”题干

相对于全局定位,聚焦定位策略中有个让人隐隐不安甚至让某些同学不舒服的地方:解题过程基本上就是一个一个搜索答题依据的过程,可能题目都做完了但是并没有把握文章的整体内容。这种情况下有没有必要“打个补丁”作为读全文的替代措施,甚至作为一种安慰?

“打补丁”的具体做法是:在读文章之前,先花半分钟或一分钟看下各个题目的题干,通过题干中的关键词对于这篇文章是讲什么的(subject)形成一个大致概念,带着这个概念开始读文章。

这个步骤我明确不建议采用。虽然扫一眼题干花不了一分钟的时间,但是你并不能从中窥见文章的脉络或者框架——甚至你读了每个段落的第一句话也往往不能,唯一可指望的收获是能了解文章是关于什么的(它的subject)。可是,你进行完了这个步骤后,要做第一题也是要老老实实读第一段的,由此可以更可靠地了解文章是讲什么的。所以,提前读题干的这个过程,哪怕只花几十秒,也是浪费的。另外,对于有些同学来说,读文章之前先接触几个没头没脑的零散概念,带来的干扰恐怕大于提示作用。希望借助于题干中的几个概念形成一篇新文章的脉络,基本上是一厢情愿——当然,研究透了文章和题目、开启了上帝视角来“预测文章主旨”的情况另说。

通过以上几千字,我是希望把阅读理解方法说清楚了。我对“方法”的理解较为朴实刚健,甚至可以说很“功利”:我只关心考场上怎么操作、怎么思考,也就是怎么找依据、怎么做题更加高效、直接,与做题路径无关的因素不去考虑。

不过,由于这种方法过于朴实无华,也就不符合很多同学的期待。当然,市面多的是各种“规律”“技巧”“奥秘”,以及各种“神仙方法”“变态方法”…… 对于这些,我有个共同的疑问:真上了考场面对新文章、新题,这些“规律”“技巧”可操作吗,能解决问题吗,正确率如何?

二.花式技巧

1. 题型分类&做题技巧

题型分类“理论”的历史相当久远,比大多数同学年龄都大。早在上个世纪,英文考试辅导班的第一堂课(“理论课”或“方法论课”)往往少不了这套“理论”——不论是四六级、考研英语还是TOEFL、GRE。这种理论首先告诉你XX阅读理解有几大题型:主旨题、细节题、逻辑题、引申题、推断题、例证题、态度题……不论给的是七八种还是十来种,反正在各种英文考试里分类都大同小异;还有一个共同特征是他们没有给出分类标准/角度,恐怕本身也说不清楚。In contrast,我对题目的分类标准就是“定位”范围,角度清晰,目标明确。对吗?

说完几大题型之后,这类理论会给出每种题型的几大特征、命题“规律”,然后是各个题型的解题方法、原则、技巧。一堂课下来,同学们会收获n大题型、n*m大特征、规律、方法、技巧、原则(法则)、铁律……勤快、认真的同学可以记下几页漂亮、整齐的笔记。如果把现在的笔记和几十年前的对比一下,发现几乎没有大的变化,全是熟悉的配方。

当然,如果这个方子管用,我们也没有理由嘲笑人家“古老”。而我的疑问恰恰就在这里。

- 这种理论在第一堂课的介绍中,往往会有例题跟上,证明这个理论不是空的。

- 然后,在后续课程中讲题时,大多数题目就要借助于精准定位来解决了。同时,讲题的老师也会时不时说一下这是一道例证题、这是一道推断题(当然,多数辅导书也是这样的)…… 这个时候其实可以有点疑问了:既然答题依据都讲清楚了(主要是细节定位,少量题目是指向段落或全篇的大意),所谓的题型是不是可有可无呢?

- 再然后,我们面对一套从未接触过的新文章,寻找一道题目的答题依据之前,会不会先搞清楚它属于什么题型以及需要运用什么“规律”来选答案呢?——“这道题究竟算细节题还是推断题呢?我看它应该是细节啊,但是好像也包含推断。哎呀,急死我了。我到底该用哪一套原则里的哪个技巧呢?”所以,真的take这种题型分类serious是不是显得有点傻啊?我看了都忍不住想提醒:同学,先把什么题型放一边吧,赶紧去找答题依据。

2. 解题:原文定位vs选项“相面”

给选项“相面”是说通过正确选项“长什么样”来选答案或者找出正确概率更高的答案,其依据是基本的逻辑和概率常识,比如:(1)全称判断成立的可能性低,特称判断成立的可能性相对更高,类似地,all、most开头的选项正确的概率小于some打头的选项;(2)如果A选项能够推出B,则A必然不正确,类似地,如果A、B等价则A、B都不正确;(3)如果A、B意思相反,二者中大概率(非必然)会有一个正确选项;(4)和文章主题相关的选项有可能正确,和文章主题无关的选项不可能正确;(5)选项中关键词语的褒贬含义与定位句褒贬含义一致,其为正确选项的概率高;(6)某些表示作者态度的词语必错,直接排除……

这些所谓的“技巧”也有些年头了。其中的逻辑是普适的,不依赖具体考试(国外、国内考试都适用)、科目,甚至不依赖语言(对中文、日文、俄文的阅读理解也一样适用)。而有些“规律”则是臆想的,并没有扎实的逻辑依据。对于脑子好的同学来说,基础概率知识和逻辑推理是常识;对于另外有些同学来说,逻辑是“新世界”,甚至可能成为是玄奥的“神技”。

利用逻辑神技来解题的理论,源头不太清楚。我个人最早看到的把逻辑演示成考研英语阅读“神技”的场面,是2016年左右(没有记笔记,具体时间不保准)G老师的一次直播。当时,G老师拿一篇阅读理解文章为例,演示了通过大家都认识的少量基础单词揪出文章的主题,并通过选项对比以及与主题的对照生生排除掉5道题的所有干扰选项从而得出正确答案——完全不需要读文章,也就不存在“定位”这回事。所谓“正确答案是比出来的,不是选出来的”(大意),我最早就是这个时候听到的——实际提出来的时间估计会更早。甚至,G老师还把这套逻辑神技运用到翻译题中。在演示中,他还是从少量基础单词出发,运用强大的逻辑把句子里的难词绕过去(或者说把难词的意思推导出来),硬是完整地把句子翻译出来了。当时看得我也是一愣——阅读还能这么做?不过,我不相信定位答题依据就此成为多余的动作,同时也有几个没有发出的疑问:

- 您告诉我只要认识那几个简单的单词就够用了,可是在考场上面对一篇新文章时,我如何知道哪几个单词是要害?

- 考生在考场上,有没有胆子真的能做到放弃定位而运用锐利的逻辑推理来做题,并且做到明察秋毫、一丝不乱?

- 尤其是,这个技术面对这篇演示文章能够做到正确率100%,要是运用到所有文章中表现如何?也就是,这篇示例文章的代表性如何?

对于这一“神技”究竟有多少实用价值,我还真的试图做一番统计:(1)“串读”题干和全局题的选项(如果有全局题,必定在最后,不过最后一题未必是全局题),看看能不能串出文章的主题;(2)结合主题进行选项对比,看看不读文章做题的正确率如何(不是做一篇文章,最好做上个20套题,英语一、英语二各10套)。但是对我来说,这种统计研究根本没法进行,因为手头上所有的真题文章我都看过了,主题已经知道了,多数题目答案也有印象,这样得出来的“正确率”根本没有意义。这不像我前面说的题目的定位分类:一道题是指向细节、局部还是全局,不会因为你是否熟悉它而受影响。

那么,鼓吹“逻辑”神技的老师会不会进行“正确率”统计呢?当然不会。他们关心的是:精心选择一篇真题文章,演示如何仅靠“神技”实现100%的正确率。更聪明的做法是:坦诚这个100%的正确率是特例,但是不提这种“神技”对于典型的阅读理解文章可靠性如何(事实上没人能说得清楚)。这会给很多学生一种强烈的暗示:学了这种“神技”肯定有便宜可占。

等到讲完理论后具体一篇篇地讲阅读题时,就会发现“神技”不总是管用,有时比较牵强,有时硬靠也靠不上。对于熟悉文章和题目的老师来说,能用上“神技”的时候就拉出来用,“神技”不好用的时候就依靠定位,倒是灵活极了。至于学生在考场上面对新文章、新题时敢不敢放弃定位呢?但凡有点追求的学生恐怕都不敢。

所以,给选项“相面”多数情况下没有独立使用的价值。做题时间实在不够(比如还剩1篇文章没做但是只有3分钟时间了)的情况下可以用来救急,死马当活马医。不看原文,只靠选项比较来选答案,正确概率肯定比盲猜高一点,但是有限。但凡有原文定位作为答题依据,肯定是以原文的说法为准。如果实在无法定位或者定位之后还是犹疑不定,选项对比可以派上用场。

3. 读文章:主动预期 vs 命题点预测

市面上还有一个经常贩卖的理论是“命题规律”,说的是文章中的哪些地方更有可能出题,也就是“命题点”。

如上所说,采用全局定位策略时,读文章的过程中是可以主动预期的。除了已经提到的for example之外,however、instead、until某个时间、similarly等等表达都可以让我们在不同程度上预期到文章的走向。这种主动预期是一般的逻辑在阅读中的运用,算不上什么特别的方法或者秘诀——事实上,我们在母语阅读中对此运用得更多、更熟练,甚至都进入无意识的状态。

作为标志词,however之类词语的意义在于提示行文的走向,而不是提示关键信息。事实上,我认为所谓关键信息(或者说命题点)是一个无意义的概念,因为它不能提供有意义的操作提示。

如果有人把一道细节题都做出来了,答题依据早都找准了,然后回头告诉你这是关键信息、这是原文强调的地方、这是命题点,那就是典型的马后炮。

我们需要的是不仅仅是一个“关键信息”的概念,而是实战中如何抓关键信息,也就是操作方式。同样地,我们来较个真儿:拿到一篇文章来不看题,先根据所谓理论原则来找“命题点”,什么段落的主题句、什么转折的地方(but、however之类的)、什么举例的地方、强调的地方诸如此类,一篇文章下来看看这样的点有几个,然后跟文章后面的细节题对一下,看看你的命中率怎么样。

那么贩卖命题点的那些“命题研究专家”有没有做这个统计工作呢?并没有见过。

所以,你要不要把这些关键信息、命题点之类的说法当真呢?要不要在读文章时惦记“这个是不是关键信息”“这个地方会不会出题”呢?奶爸当年备考别的英语考试时就犯过这种傻,真的试图在读文章时捕捉符合“专家”老师们所描述的特征的关键信息,结果发现所谓“命题点”和实际细节题的定位相关性很差。差到什么程度呢?就是实战中没有可操作性。在考场上读文章的时候,如果你文章的框架没读明白,却到处乱扒拉什么命题点,结果一篇文章里5道题至少4道考细节,你读文章的时候找出了十几个所谓“命题点”,然后在这4道细节题里面也不知道命中了几道,那不就是瞎忙嘛!事实上,谁会真的边读文章边念叨“这会不会是命题点,是不是、是不是、是不是……”多傻呀!

所以这个理论,也就是他随便一说你随便一听。真正的命题点要看到题目才知道,不是那些一厢情愿的扯淡“理论”能够预测的。

4. 所有“技巧”无非是碰瓷技巧

以上把各种技巧、规律都喷了个遍,大体上把它们视为“伪方法”或画蛇添足。要说有什么做法真正有效的话,无非是最基本的方面:

- l 英语基础,即单词和句子结构的熟练程度;

- l 牢牢把握定位(题目问什么就答什么,原文说什么就是什么,要抓住的是“意思”而不是词语);

- l 基本的逻辑概念和逻辑训练。头脑清楚是进行任何阅读理解或者参加任何学习、考试的基础,但是其作用不能夸大,不能代替对具体内容的理解。

基本方法之外的技巧和规律,在我看来都是多余的,都是浪费时间。是的,我只认可和提倡“朴实方法”。

但是,大多数同学都或多或少听过、学习过各种技巧、规律,甚至还认真做过笔记,其中也有些成绩很不错。这又如何解释呢?原因在于:

- l 考研英语其实并没有那么难。具体来说,基础好的同学,即便学习了画蛇添足的方法或者伪方法,也不会致命,哪怕浪费掉一点时间也还是能考出高分。

- l 更重要的是,各种技巧、规律吹得再响,真到做题的时候并不单独往上冲,而是拉着定位一起上,同时也是把单词和句子结构作为基础。这分明就是碰瓷“朴实方法”。这样一来,明明是“朴实方法”自己就能解决的问题,好像需要“实力+技巧”的“完美结合”才行。

这种“完美结合”,对很多大聪明同学真的有吸引力。这就好比魔术师给观众做了个演示:不用吃饭,只要吃一颗小米粒儿,就能管饱一天。只不过,要发挥这个小米粒的作用有个小前提,就是吃它之前,需要先服用10个大馒头。于是,照做的观众果然每天都吃得很饱,全靠这个神奇米粒儿!

我对各种“技巧”了解够多,不排斥任何高效的做法,在方法论上有完美主义倾向。那么,我为什么固执地只提倡“朴实方法”?

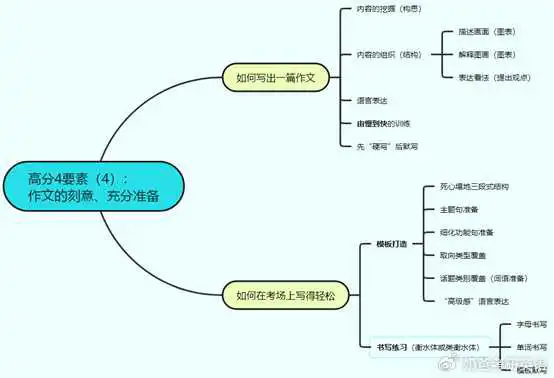

Part 4 作文的刻意、充分准备

备考中执行最差的环节有两个:一是背单词,二是作文训练。

背单词之难,难在坚持。开始背单词很容易,只要翻开书或打开某个app就可以了。但是,真正坚持踏踏实实把单词背好的同学并不多。

作文训练之难,难在开始。很多同学面对作文感觉难以下手,迟迟不能真正开始实打实的练习。因此,很多同学上考场之前甚至没有真正完整地写出一篇作文:有的径直赤膊上阵;有的则临阵磨枪胡乱背了些“范文”和/或模板,死马当活马医。

面对多数同学对作文打怵的情形,教学上有两种思路:(1)正面刚,教会学生硬写作文;(2)侧面迂回,教学生省劲、取巧,比如背范文、模板。我头几年明显倾向于思路(1),现在认为思路(1)和经过改造的思路(2)可以兼容——这是我在备考方法上的最大转变。

这样,我们讲的作文要刻意、充分准备,就是要解决以下两个问题:

- l 如何写出一篇作文?

- l 如何在考场上写得轻松?

1. 如何写出一篇作文?

要写出一篇考研英语作文,需要解决内容构思和语言表达两个方面的问题。另外,考场上的时间压力也是一个大困难。备考中的一个误区就是把考场上的时间限制搬到作文训练中,导致在缺乏准备的情况下写得痛苦不堪——这是很多同学对作文练习望而却步(于是resort to范文和模板)的一个重要原因。在我的训练思路中,首要的一步就是:大大放宽第一篇作文的时间要求——两个小时写不出来就写半天,半天写不出来就用一天。在这个前提下,我们可以专注于透彻解决 “内容构思”和“语言表达”的问题。按照下面的思路提示,任何同学只要肯动手都能写出第一篇作文,背模板、背范文也就不再是唯一的选择。

(1)内容的挖掘

很多同学的英语作文,且不说表达如何,内容上幼稚、肤浅的居多。但是,我并不认为同学们头脑里就真的没东西,也不认为多数同学中文写作有多烂。真正的问题在于:英文表达占据了头脑的大部分内存,再加上平时没有进行多少内容挖掘的训练,思路不畅,面临时间压力的情况下也就无暇多想,好歹抓住什么是什么拼凑出点内容了事。

我们缺的不是内容方面的积累,而是挖掘、整理方面的训练。这是下一步要说的。

以一个英语一大作文题目为例(英语二作文和小作文道理类似,但是更容易一些),可以用长一点时间(哪怕是半个甚至1个小时)挖掘内容,写出点有头脑的内容,汉字数也就要3、4百个,这个难吗?

考试作文的内容也不是说要多深刻、犀利,只要别太表面、太苍白就行。要有点思考、有点诚意,不要简单地表态、站队、喊口号。怎么思考呢?看下面的例子:

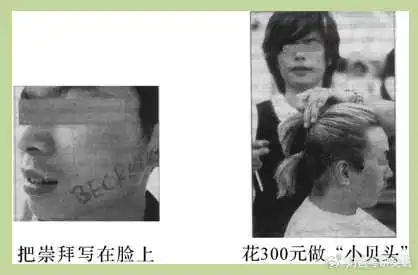

比如贝克汉姆头(英语一2006):小朋友在脸上涂字也罢、理贝克汉姆头也罢,表达的是对偶像的崇拜和认同,通过写名字或者模仿的行为,感觉自己跟偶像have sth. in common,算是一种source of pleasure。所以说,明星的举止的确会对fans有影响,其正面的行为会有示范效应,负面行为也会带来negative effect,这个可以justify公众对明星的behaviors有一定要求,明星有一定责任maintain a positive public image… 小孩子追星,多数情况下是正常行为,岁数大了大多能grow out of那个阶段,大人不必过于大惊小怪。当然,走火入魔的也有(take it so far that…),比如那个谁谁谁(或xx群体),可能就需要关心、引导。另外,有些追星行为(star chasing)要cost quite a sum,这个花自己的钱可以说是自由,要是用爹妈的钱,就不能任性……

显然,这个有点像brainstorm,就想到哪是哪,并没有整理、加工,也没有用一条线串一下。也不是说你考试时一定要想这么多或者一定要这么想,你只要抓住2、3个点整理出个头绪,3、4百字应该打不住,就2、3条微博的事嘛。

其他例子不举了,这一步要做的就是暂时把英文表达放下,看看你半个到一个小时能够挖出多少内容,是需要删减、整理,还是需要挖空心思说空话、凑字数。

这个过程一开始会慢,三五篇下来,思路打开了,内容构思也就是几分钟的事吧。实战演习时不必完整打中文草稿,用中文或英文或混杂或符号记下所要论述的点就行。

(2)内容的组织(文章结构)

有了内容之后,需要通过一个清晰的结构来呈现。最容易掌握的结构是按照题目的要求逐一回应。仍以英语一大作文为例,题目要求如下:

1) describe the photos briefly,

2) interpret the social phenomenon reflected by them, and

3) give your point of view.

也就是:

1) 描述画面/图片——你看到了啥?

2) 解释图画——图画反映了什么现象或问题/作者想表达什么?

3) 提出观点——这事你怎么看?

显然,我们在上一部分中挖掘的内容并不能完整地回答上面3个问题,也不能全部用上。

针对这3点要求,我们采用最容易掌握的三段式结构。此外,为了层次更清晰(让判卷老师更容易抓住我们要表达什么),最好每段开头都给出一个主题句(Topic sentence)。

第1段:画面描述。主题句可以是(比如说):呈现在我们面前的图画描绘了年轻人对球星贝克汉姆的崇拜。接下来是画面的详细描述,也就是从左面能看到什么(一个小伙子露出左脸,上面用paint或brush写下了贝克汉姆的名字,也就是像标题反映的那样“把崇拜写在脸上”)、右面能看到什么(Tony老师在给一个男生理发。标题告诉我们what the boy wants is Beckham’s hairstyle,这个要花300块钱)。这段字数可控制在7行左右英文单词(汉字约120字)。

第2段:解释画面。同样先说主题:这两张照片反映的是明星/名人崇拜或者追星,这在年轻人中是一种尤为常见的现象。然后描述具体表现(这一段不表达个人观点);看表演,收集物料(materials),行为模仿(imitation),组织应援…… 有些孩子表现比较狂热,可能会影响自己或他人的学习、工作、生活等,引起家长以及教育工作者的担忧blabla……这一段可以写个8、9行。

第3段:表达看法。主题句先给出观点:鉴于明星崇拜对青少年的成长具有重大影响,应作出多方面的努力对这种行为加以引导。(这个主题句稍加变化是不是可以套用到有关其他话题的结尾段中?)具体而言:名人应意识到自己的社会责任,很好地管理自己的行为,保持正面的形象。学校和社会应引导孩子们发现更多领域中的明星和英雄:科技,国防,(传统)文化,学术……领域。家长也have a role to play,教导孩子追星也要量力而行。第3段可以写个7、8行。

同学们应该可以看出,我在构思时想到的内容比这3个段落中用到的要丰富、杂乱一点,而这部分的示例给出的是比较容易驾驭和模仿的段落结构,适用于绝大多数同学。

一开始练作文,在内容构思和组织不熟练的情况下,先不要考虑英文表达,就用汉语把整篇作文完完整整地写下来,并尽量模仿上述的结构。

读到这里的同学,想必应该有信心说出:另外给我一个图画,我至少能够用汉语写出一篇400字左右(比小学6年级作文字数少一半)的三段式作文。第一次写这么一篇汉语短作文需要多长时间呢?半个小时,1个小时,2个小时……?第一篇写得慢没有关系,写个三五篇就会发现套路都是一样的,从而“熟能生快”。关键是动手写第一篇,哪怕是从汉语开始。

(3)语言表达

有了中文内容之后,下一步要做的就是给它穿上英文的衣服。在练习的初始阶段,英文表达同样留出宽松的时间。写英文时尽量使用有把握的句子和单词。对于绕不过去的单词,练习时完全可以查词典。

不过要注意,查词典的作用是:找到一个你原本知道但是一时想不起来的词——哦,原来就用这个英文词啊,我要记住它以后好默写出来。如果查词典时查到没有见过的词,一定要慎用。比如说,“起点也是终点”那篇作文中,很多同学都会想到“冲刺”这个词,一查词典发现对应的英文是sprint,然后就用上了。实际上,这个词使用频率不高,几乎不可能是同学们本来就知道的,用它还不如用run、dash这种常见词。更为离谱的是,对于“养老足球赛”这个题目,很多范文中都给出了filial piety(孝道)——这是没有可能在考场上写出来的。我们努力的方向,是用简单、正确的词语(比如adult children’s traditional obligation and responsibility to support their aged parents)表达并不简单的思想,而不是相反。有同学可能会疑惑:我看到很多范文也用这些难词啊。真相是:很多“范文”是借助词典“写”出来的;而且,这些老师和/或编辑上了考场也写不出这么少见(不实用)的表达。

多数同学一开始的英文表达水平不会太高,借助词典能够写出基本正确、恰当的词句就可以满意。接下来的提高,主要靠几个方面的积累。

最基本的积累,靠的就是功夫,需要逐一领会:原来这个短语是这样用的啊,原来这个概念用英文可以这么说啊….如此日积月累。这个并不是一个诀窍、一个道理可以解决的问题。以我们多数同学的英文水平,表达上以稳为主,简单正常就好。

这个稳,简单首先体现在用词上,不要使用自己没有把握的词,那么这就需要对简单词语的使用掌握得扎实、全面——这也是我在单词学习方面格外强调的。

句式方面,句子应尽量简练、轻巧、自然,句式有所变化,句子不干瘪、不生硬。其中,简练是说的不要废话、空话;自然、不生硬是说符合英文的表达习惯;轻巧是说尽量多用短语代替从句,而不要像某些范文那样用很多从句搞得很笨重却又自以为高级;不干瘪则是说应该有必要的修饰和限定,不光有骨头还要有点血肉。

这些其实并不容易做到,具体操作上提示如下几点:

◆ 多用分词短语或介词短语取代状语从句或定语从句,也尽量使用其他的省略(比如同等成分的合并等);

◆ 使用比例稍大的倒装(以及被动语态);

◆ 适当使用零碎小词(in such cases、to a certain degree)进行修饰、限定,略多使用助动词(would、might),会使得表达柔软,而且精确,就像树枝上还要有叶子(相反,我们看外国人写的汉语句子,一个特征就是硬、楞,尽管语法也大致正确);

◆ 说同一个事情时,实词有所变化——反正一篇作文里表达同一个概念多次使用同一个实词,或者说一句话里重复一个词语,就觉得不太好,或许是给人感觉词汇贫乏,我在作文或者中翻英时是会努力避免的。对此,除了近义词、同义词的替换(注意使用场景的一致)之外,还可以通过上义词、下义词进行迂回表达。

以上的几点需要有意识去做。这并不是要你去学习拿腔拿调的范文、模板,而是尽可能写出自然的英文,而英文的表达习惯跟汉语是有所不同的,需要有意识的练习和模仿。

写完的作文可以自己修改、打磨:对于没有把握的词语,通过查词典来验证自己用得对不对。考场上你是没有多少时间修改的。但是练习的时候,你自己反复查证了、修改了,学到手了考场上也就能用了。这也是一种积累。

另外一种积累是掌握一些通用的表达,以便考场上直接拿来就用,从而写得轻松。这就涉及模板的打造,我们在下一部分细说。

(4)由慢到快的训练

关于写作训练,再重复一下我特别强调两点:1.训练的时候不要掐时间让自己写得狼狈、难看,要多推敲、多打磨,不怕用时多。先走后跑,在稳的基础上求快,这个不仅适用于阅读,写作训练上也同样如此建议。2. 开始的时候可以先做中文写作训练,卸下英文表达的负担,深入挖掘内容,理顺思路、逻辑,套用三段式框架。中文写顺溜了,再给它穿上英文的衣服。

这两个部分中,中文写作(内容挖掘)集中训练个三五天就会有感觉,英文表达的积累相对来说是个长期的过程,也可以通过学习、积攒一些通用的表达来缩短这个学习过程——这是下一部分马上要谈的问题。

(5)为什么要一定要“硬写”

以上的写作思路,与很多人提倡的背范文、背模板不同,可以说是“硬写”。其实,我现在对于作文备考的思路比几年前更加务实,并不排斥模板,确切地说是提倡每位同学都在考前打造自己的个人模板,从而让考场作文变得轻松。

那么,我为什么还要强调同学们需要自己动手写作文呢?

只有自己动手写过一篇,经历过“被憋坏了终于还是写出来了”的过程之后,你才会清楚地看到自己需要学习掌握哪些部件:这里我需要一句概括画面内容的主题句,这里我需要学习如何描述图片细节(表达方位以及“呈现”“看到”“展现”“发现”等意思的词语),这里我需要一个概括图片含义的功能句(图画反映了XX现象和问题,涉及XX话题),还需要掌握一些与xx话题相关的词语(传统文化、运动健康、科技、社交媒体、环境与生态等等)……

也只有经历了这个过程,你才更有把握地对某些范文和模板作出判断:这几个词语可以学起来,在有关人生态度的话题中可以用到;这个所谓的万能例子似乎不那么万能,用在有关教育、学习类话题的作文中就太牵强了;这句通用的废话也太废话了,判卷老师一看就知道是凑字数;这个表达自己见解(措施/解决方案)的功能句通用性不错还不空洞,换掉几个词也可以其他话题中……

同样是要准备模板,自己有没有动手硬写过一篇作文就是不一样。对吗?

越是不想自己动手、动脑,越容易被劣质“范文”、模板、万能句式忽悠,对吗?

2. 如何在考场上写得轻松?

(1)模板打造

考研英语要取得高分,作文需要并且能够刻意进行充分的准备。

充分准备的意思是说,你在上考场之前,就把考场上需要用的内容准备个七八成甚至更多,然后考场上很大一部分工作就是组合事先准备好的内容并可靠地默写。当然,这里的准备思路并不是所谓的“精准预测”,而是多角度的全覆盖。

也可以说是提前打造好自己的个人模板,从框架结构、主题句、细化功能句、取向类型、话题类别、语言表达5个维度进行全覆盖,并准备相应的英文表达。

- l 框架结构:死心塌地三段式

- l 主题句准备

- l 细化功能句准备

- l 取向类型

- l 话题类别(词语准备)

框架结构就是我们前面说的3段式:画面描述、画面含义解释和观点表达各1段,并且每一段都以一个主题句(topic sentence)开头。

细化功能句是每个段落中展开描述/论述的句子,比如第1段中的画面细节描述(包括单图、双图、左右对比、上下对比等)、第2段中画面所反映的现象/问题有哪些表现以及产生了什么影响(积极发展、负面后果、担忧等)、第3段中不同群体可以采取的行动、措施(学校、社区、企业、家庭、公众、学者等)。

取向是说画面中反映的现象是正面的(值得提倡的,如乐观、合作、健康的生活方式)、负面的(需要批评、纠正、解决的,如拖延、破坏环境、逃避责任等)还是中立/综合的(如个人选择)。

话题类别在前面也有提及,具体包括人生态度/个人品质、文化(传统文化)、运动健康、科技发展、环境生态、学习/教育、个人选择等——这个话题分类和《考研单词系统方法》中的单词分类有一定重合(巧不巧)。

在模板打造过程中,老师要做的是提供逻辑清晰、覆盖全面的功能句和词语分类,并提供对应的语言表达供学生选择;学生要做的是从覆盖全面的语言(包括句式和词语)中选择自己有把握的表达,并在写作练习中运用。

在这个环节中,基础很好和基础不那么好的同学之间的差异在于:基础更好的同学会更少依赖套话,可以通过适当的自行写作把用到的套话更丝滑地串连起来,也就是能更灵活运用模板来减轻写作负担;相比之下,基础不够好的同学对套话依赖度更高,模板的痕迹相对明显一点。也就是,同样是打造和运用模板,英语基础好的同学更好优势,基础没有那么好的同学也能写出合格的作文——这才是合乎逻辑的结果。所谓花钱买个万能模板就能解决问题,并且还有什么“独特性”“个性化”,没有那么便宜的事。

(2)书写练习

在内容和语言进行充分的套路化准备的情况下,影响作文成绩的最大因素就是书写,这个影响还非常明显。

认真书写就是向判卷老师释放善意,老师也会回报以善意。判卷老师都是正常人,看到整洁的卷面心情会愉悦,也能够从中感受到考生的态度端正,并且会产生写作水平也相应更高的联想。这些影响加起来,对于完全相同的内容,赏心悦目的书写相比于潦草的书写,完全有可能把作文分数提高一个档次。对于英语一的两篇作文来说,分别提高一个档次就相当于多得6分(大作文4分+小作文2分);对英语二来说是提高5分。放眼整个英语备考过程,对于书写不好的同学来说,没有任何一项训练比练习书写能够更高效地提分。

书写的标准比较确定:衡水体或者类衡水体。

倒不是判卷老师只认衡水体。老师们和我们一样,希望看到漂亮、干净、整齐的卷面。另外,由于判卷时间紧、效率要求高,笔画划简洁、易于辨认的字体让判卷人心情更好。而衡水体正是判卷老师偏爱的书写方式的代表。只要你能把字写得端正、匀净、笔画清晰而简洁,就能让判卷老师满意甚至感谢。而如果字写得很艺术但是没那么容易辨认,卷面上则可能吃亏。

书写对于我个人来说是个老大难,也是我再次上考场冲击90分要解决的主要问题。我的计划是通过如下三个方面的训练解决我糟糕的书写:

- l 字母书写:练习控笔,固定字母写法,采用衡水体或类衡水体;

- l 单词书写:覆盖26个字母的典型单词,覆盖各个话题的单词;

- l 模板默写:个人模板抄写及默写。

4要素是取得高分的充分条件

就是说,备考中只要做好这4件事,高分就是水到渠成的。哪怕没有采用最优路线,哪怕走了一点弯路、做了一些多余动作,也不耽误考出高分。

各种经过检验的有效方法都大体会覆盖“4要素”。

不同之处在于,“4要素”之外的方法总要或多或少添加一些作料,包括但不限于技巧、规律、理论、鸡汤、感悟、故事、心法、修炼、“关怀”……,可以提供情绪价值以及“安慰剂”作用。

相比之下,“4要素”法只关注技术因素,崇尚效率和极简主义,难以容忍水分和多余动作,就很“理工直男”。

到此这篇断开连接英文短语(已断开连接用英语怎么说)的文章就介绍到这了,更多相关内容请继续浏览下面的相关推荐文章,希望大家都能在编程的领域有一番成就!版权声明:

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

如若内容造成侵权、违法违规、事实不符,请将相关资料发送至xkadmin@xkablog.com进行投诉反馈,一经查实,立即处理!

转载请注明出处,原文链接:https://www.xkablog.com/bcyy/49050.html